再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か②

gorodenkoff/iStock

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か)

火力をさらに減らせば再生可能エネルギーを増やせるのか

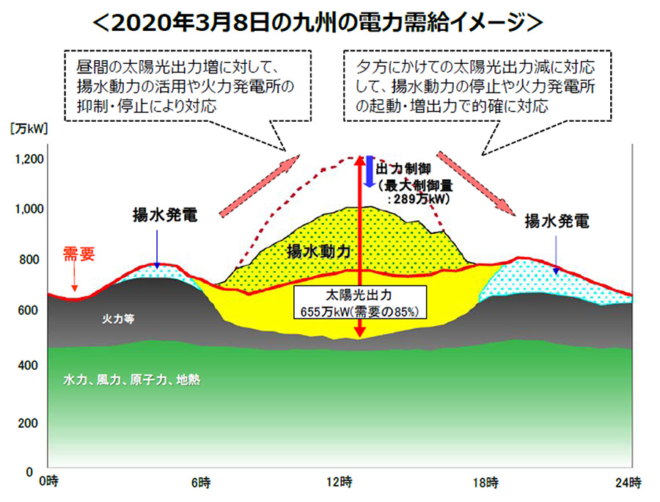

再生可能エネルギーが出力制御をしている時間帯も一定量の火力が稼働しており、それを減らすことができれば、その分再エネの出力を増やすことができるのは事実だ。しかし実際には天候の変化や夕方の再エネ発電量の減少に備え火力等の電源を待機させておく必要がある。

図1 一日の電力需給イメージ

出典:経済産業省

この日の例では、日中の時間帯で揚水発電が水をくみ上げることで再エネの出力制御を極力抑えるようにしているが、夜間に必要となる発電量を昼間に必ずしも貯めきれているわけではない。また、揚水発電の効率は約70%で、つまり3割ほどが目減りしてしまうことにも注意が必要だ。

火力発電については、最小まで絞っていた出力を夕方に向けて急速に増加させると共に、停止していた設備の再起動を組合わせることで太陽光の出力減少に対応している。このように、電力の安定供給は、日中の電気が余った状況から夕方の高需要の時間帯に向けて一気に供給力を増やすことができるかにかかっている。

また、太陽光や風力などの自然変動電源が拡大すると、それ自体が不安定な電源であることに加え、それらが優先給電されることによって火力発電を電力系統から押し出してしまうため、日中の需要の変動や天候の急変等に対応するのに必要となる調整力が不足することも問題となる。

このように再エネ余剰への対応もさることながら、再エネの発電量低下への備えを万全にしておくことが安定供給を維持するうえでとても重要であり、闇雲に火力を停めてしまえば良いというわけではない。

需給バランス維持の問題は、朝昼晩という一日の変化だけでなく、週間や季節間といった長周期の変動にも備える必要がある。

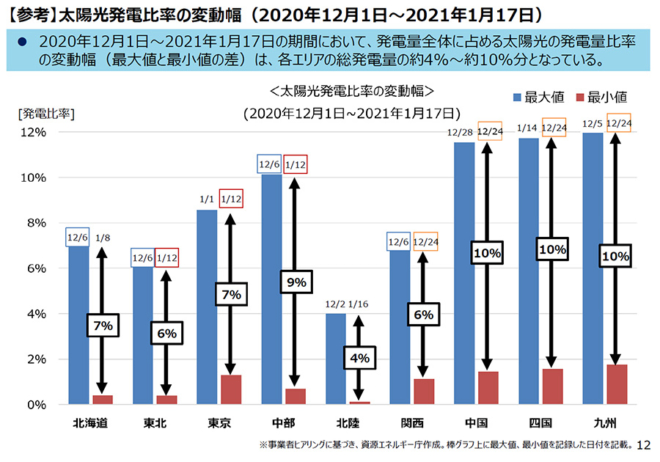

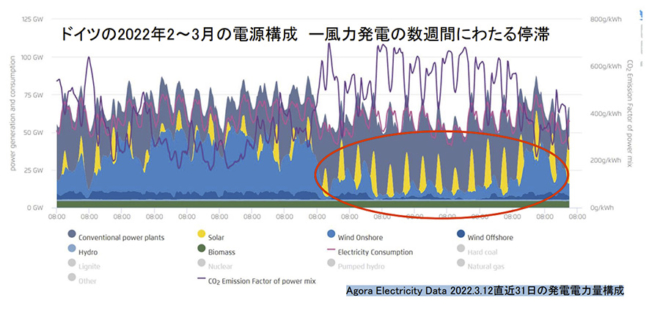

下図に示すように、我が国の太陽光発電の発電量は日によって10倍程度変動する実績となっている。また、風力発電が多いとされる欧州でも、風も吹かない日が10日程も継続し、再エネの発電量が低い状況が続くことがある。

このように、過去の実績でも曇天や夜間、さらに無風の時など再エネの出力がほとんど期待できない時間帯があることが明らかになってきており、自然変動電源の増加に伴い、むしろ火力発電等が担っている予備力・調整力を如何に確保していくのかが問題となっているのである。

図2 太陽光発電の出力変動幅の実績

出典:経済産業省

図3 ドイツの発電実績

出典:経済産業省

(次回につづく)

関連記事

-

小泉元首相の講演の内容がハフィントンポストに出ている。この問題は、これまで最初から立場が決まっていることが多かったが、彼はまじめに勉強した結果、意見を変えたらしい。それなりに筋は通っているが、ほとんどはよくある錯覚だ。彼は再生可能エネルギーに希望を託しているようだが、「直感の人」だから数字に弱い。

-

以前アゴラに寄稿した件を、上田令子議員が東京都議議会で一般質問してくれた(ノーカット動画はこちら)。 上田議員:来年度予算として2000億円もかけて、何トンCO2が減るのか、それで何度気温が下がるのか。なおIPCCによれ

-

1. 寒冷化から温暖化への変節 地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。

-

米国トランプ政権が環境保護庁(EPA)からCO2規制権限を剥奪する提案をした(提案本文(英語)、(機械翻訳))。 2009年に決定されて、自動車等のCO2排出規制の根拠となっていたCO2の「危険性認定(endangerm

-

2021年8月経済産業省は、太陽光、風力、原子力、石炭、液化天然ガスなど電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。この発電コストは、LCOE(Levelized cost of electricity、均等

-

日経エネルギーNextが6月5日に掲載した「グローバル本社から突然の再エネ100%指示、コスト削減も実現した手法とは」という記事。 タイトルと中身が矛盾しています。 まず、見出しで「脱炭素の第一歩、再エネ電力へはこう切り

-

改正された原子炉等規制法では、既存の原発に新基準を適用する「バックフィット」が導入されたが、これは憲法の禁じる法の遡及適用になる可能性があり、運用には慎重な配慮が必要である。ところが原子力規制委員会は「田中私案」と称するメモで、すべての原発に一律にバックフィットを強制したため、全国の原発が長期にわたって停止されている。法的には、安全基準への適合は運転再開の条件ではないので、これは違法な行政指導である。混乱を避けるためには田中私案を撤回し、新たに法令にもとづいて規制手順を決める必要がある。

-

先日、デンマークの政治学者ビョルン・ロンボルクが来日し、東京大学、経団連、キャノングローバル戦略研究所、日本エネルギー経済研究所、国際協力機構等においてプレゼンテーションを行った。 ロンボルクはシンクタンク「コペンハーゲ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- AI革命に対応できない電気事業制度は震災前の垂直統合に戻すべきだ

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す

- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア

- フランスで原子力はなぜ受け入れられたのか

- 米国エネルギー長官が英国・ドイツの脱炭素政策を猛批判

- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング

- 経営危機でも排出権を4兆円も買わされるドイツ産業は明日の日本の姿