ドイツの30年気候目標達成は喜ぶべきことか?エネルギー政策の他山の石

Marcus Millo/iStock

ドイツの温室効果ガス排出量、前年比10%減

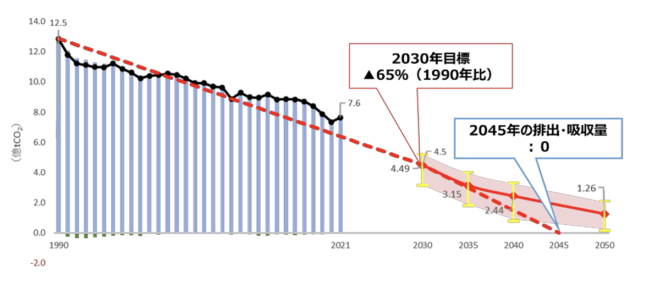

3月15日、ドイツ連邦政府は2023年の同国の温室効果ガス排出量が前年比10%減少して6億7300万トンになったとの暫定推計を発表した※1。ドイツは温室効果ガス排出削減目標として2030年に1990年比で65%削減し、2045年までにカーボンニュートラルを達成することを掲げているが、図に示すように2021年までの排出推移は2020年代に入ってから30年目標達成にむけた経路から大きく上振れしていた。

コロナ禍の影響で社会経済活動がストップした2019~20年に排出量が大幅に下がったものの、2021年には4%増の7億5910万トン、2022年もほぼ同じ7億5000万トンを排出して、90年比削減率は40%に留まっていた。

それがコロナ禍から経済活動の回復が本格化したはずの2023年には、前年比でおよそ10%も排出を減らしており、90年比でも46%減と、オントラックにもどしたように見える。ハーベック経済大臣(緑の党)はこれを歓迎し「ドイツは初めて軌道に乗った。このまま軌道を外れなければ2030年目標を達成できるだろう。」と声明で述べたということである。

図 ドイツの温室効果ガス排出削減の進捗状況

出典:「COP28について」GX実行会議(第9回)環境省提出資料(2023年11月28日)

ドイツ経済の現状と温室効果ガス排出削減の要因

これは果たしてドイツにとって歓迎すべきことなのだろうか? 確かに電力の再エネ転換や脱石炭火力を進め、EVの普及拡大などの気候変動対策を進めてきたドイツで、温室効果ガス排出削減効果が表れてきた側面もあるだろう。しかしドイツ経済を見たとき、現在の状況を環境面だけを見て歓迎するドイツ人は少ないのではないだろうか。

IMFの世界経済見通し(2024年1月改訂版※2)を見ると2023年の同国のGDP成長率推計値は前年比マイナス0.3%となっており、主要経済国がコロナからの本格的な回復期に入って軒並みGDP成長を示している中で(米国2.5%、フランス0.8%、日本1.9%、イギリス0.5%、カナダ1.1%等)、G7の中でドイツだけがマイナス成長となっているのである。

23年第4四半期を前年同期比で比べると、サービス業は成長軌道にもどっているものの、製造業の生産が2.2%減少、輸出も4%減少しているとされており※3、特に輸出の減少の大きな要因として化学などの工業製品の輸出減少が指摘されている。

実際、温室効果ガス大量排出産業の代表格である鉄鋼を見ると、23年の年間粗鋼生産量3540万トンは前年比で約4%の減少となり、コロナ前の2018年の粗鋼生産量4240万トンと比べると16.5%(約700万トン)も生産を落としている。粗鋼生産1トン当たりのCO2排出量を約2トンとしたとき、この生産減によるCO2排出削減効果だけで1400万トン、ドイツの総排出量の約2%に相当する。

化学製品の生産統計は手元にないため定量的な分析はしていないが、この同じ期間に、ドイツ最大の化学品メーカーBASFが、ウクライナ紛争によるロシアからの安価な天然ガス供給を絶たれ、ドイツ国内での天然ガスを原料とした化学品生産を縮小し、海外に生産拠点を移転する一方、国内最大の生産拠点、ルードウィヒスハーフェンでは2600人の人員削減を実施すると発表している(同社は中国南部の軍港の街、湛江に100億ユーロを投じて巨大な化学コンビナートを建設している)。

ドイツの国家統計によると、ドイツ産業の生産活動は2018年から2023年の5年間で約10%縮小しているが、中でもエネルギー多消費産業の生産活動は約20%も縮小しており※4、これがドイツの温室効果ガス排出削減に大きく寄与していることは間違いない。

一方でこれは、同国の気候変動対策による再エネ大量導入、石炭火力縮小政策と脱原発政策による電力コストアップに加え、ウクライナ紛争によりロシア産の安価な天然ガス調達が絶たれ、高価な液化天然ガス(LNG)に燃料転換を進めたことによる燃料コストアップが重なり、長期的なエネルギーコスト上昇が不可避になったことによって引き起こされた生産縮小であるとされている。

こうしたドイツの産業用エネルギーコストの上昇は構造的なものであり、長期的に続くものと見られているため、ドイツ国内のエネルギー多消費産業が軒並み国際競争力を失い、国内生産規模の縮小を余儀なくされるという事態を招いているのである。

はたしてこうした背景を伴う温室効果ガス排出削減の進捗は、ハーベック大臣が言うようにドイツにとって歓迎すべきことなのだろうか?一方でこれは、日本がこれから推し進めようとしているGX戦略において、注視すべき他山の石とであることは間違いない。

日本の産業経済構造とエネルギー政策の現状

日本のマクロ経済動向の分析を行っている慶応義塾大学産業技術研究所長の野村浩二所長は、先日国際環境経済研究所に寄稿した論考「エネルギー多消費産業を国内から追いやってはいけない」の中で、日本の産業経済構造をマクロ分析した結論として、日本では製造業が「世界市場でその価値が高く評価される製品を生産する」仕事を通じて、国内でも相対的に高い賃金の雇用集団を支えていると共に、日本の「経済構造を支える屋台骨」となっていると指摘している。

そのうえで、

「現在の日本経済の強みはエネルギー多消費的な素材産業にある。そうした素材産業の利用するエネルギーとは、石炭やLNGなどの化石燃料に依存していることは偶然ではない。そうしたエネルギーは相対的には内外価格差がまだ抑制されてきたからであり、国内外の生産における競争上の不利はそれほど大きくないからである。(中略・・・)利用するエネルギー価格に大きな内外価格差が生じてくれば、日本国内は生産立地として選択されない。」

と指摘している。つまり、国際的な競争環境を踏まえたエネルギー政策、日本が投資先として選択されるような産業エネルギー政策こそが、今後の日本経済の成長の可否を左右するというのである。

日本政府が掲げるGX戦略のシナリオは、カーボンニュートラルに向けた革新技術の開発・実用化に20兆円の政府資金を先行投入することで、官民合わせて総額150兆円の投資を誘発して、日本経済を成長軌道に乗せるというものであるが、このGX移行に向けた革新技術実装への150兆円の投資が、国内の生産設備、資本形成に向かわずに海外で行われてしまえば、恩恵を受けるのは海外経済であって国内の雇用や経済に直接的な恩恵がもたらされないという結果となりかねない。

一方、産業用のエネルギーの海外との相対コストを一定の範囲に抑えることで、投資先としての国内立地のハンディキャップをなくすことができれば、日本経済にはまだまだ勝ち目があるということも野村教授は指摘している。

「持続的な円安と、米国に比して半分程度のレベルにまで下落してしまった日本の賃金水準、この二つの経済環境のもとでは、外需(輸出)にこそ活路を見出し、国内製造業を復活させる好機である。労働不足を補う技術はすでに存在しており、長期にわたり低迷してきた労働生産性を回復させながら賃金を高めていく余地は十分に残されている。国内における労働所得の拡大は、進行する高齢化社会における潜在的需要に力を与え、顕在化した需要は日本の関連産業を活気づけるだろう。それは高齢化が急速に進行するアジア諸国での莫大な需要に応える成長産業となる。」

第7次エネルギー基本計画:日本はドイツの轍を踏むな!

今年は政府が3年ぶりにエネルギー基本計画を策定する年である。「第7次エネルギー基本計画」の検討にあたっては、上に示したように産業活動の衰退と海外逃避を伴う気候変動目標達成を「歓迎」するようなドイツの轍を踏むことは絶対に避けるべきであり、真に日本に経済成長をもたらし、日本国民を豊かにするエネルギー政策がどうあるべきか、また何をしてはいけないかといった問題について、真剣に分析・検討することが求められる。

そのうえでGX戦略の実施の担い手であり、期待される150兆円のGX投資の主役となる産業界とも国際競争の実態をふまえた議論を尽くして、国内に安心して投資が行われ、ひいては海外からの投資資金をも呼び込むことが可能なものとするような「エネルギー基本計画」を策定していくことが肝要である。

■

※1)「ドイツの温室効果ガス排出、昨年10%減、30年の寄稿目標達成へ」

※2)IMF世界経済見通し改訂版(2024年1月)

※3)Gross domestic product: detailed results on economic performance in the 4th quarter of 2023

※4)Germany’s industrial gloom deepens as production falls

関連記事

-

権威ある医学誌The Lancet Planetary Healthに、気候変動による死亡率の調査結果が出た。大規模な国際研究チームが世界各地で2000~2019年の地球の平均気温と超過死亡の関連を調査した結果は、次の通

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「次世代原子炉に未来はあるか」です。 3・11から10年。政府はカーボンニュートラルを打ち出しましたが、その先行きは不透明です。その中でカーボンフリーのエネ

-

日本の学者、国会議員らが、4月に台湾(中華民国)の学会の招待で、台湾のシンポジウムに参加し、馬英九総統と会見した。その報告。日台にはエネルギーをめぐる類似性があり、反対運動の姿も似ていた。

-

前回も書いたが、日本政府は2026年度から27年度にかけて、排出量取引制度の本格導入を予定している。企業には排出枠が設定され、それを超えて排出しようとする企業は、政府から排出権を買わねばならない。 日本のAI敗戦を確定す

-

2050年にCO2ゼロという昨年末の所信表明演説での宣言に続いて、この4月の米国主催の気候サミットで、菅首相は「日本は2030年までにCO2を46%削減する」ことを目指す、と宣言した。 これでEU、米国・カナダ、日本とい

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告を見ると、産業革命前(1850年より前)は、

-

ドイツで薬不足が続いている。2年前の秋ごろも、子供用の熱冷ましがない、血圧降下剤がない、あれもない、これもないで大騒ぎになっていたが、状況はさらに悪化しており、現在は薬だけでなく、生理食塩水までが不足しているという。 生

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間