石炭火力発電の機動分散運用で日本を防衛すべきだ

da-kuk/iStock

日本の防衛のコンセプトではいま「機動分散運用」ということが言われている。

台湾有事などで米国と日本が戦争に巻き込まれた場合に、空軍基地がミサイル攻撃を受けて一定程度損傷することを見越して、いくつかの基地に航空機などの軍事装備やその補給体制を分散して配備しておき、ある地点が攻撃されて使用不能になっても、他の地点に拠点を移して粘り強く交戦を継続するというコンセプトだ。

・解説記事

さて、戦争になると狙われるのは軍事施設の次にエネルギーインフラである。ミサイルとドローンによって、ロシアはウクライナの発電能力の7割を破壊した。ウクライナもロシアのディーゼル燃料生産能力の2割を破壊している。

またシーレーンも攻撃対象になる。イエメンのフーシ派は、紅海とそれに続くパナマ運河を2023年11月以来封鎖している。ウクライナは無人艇による攻撃でロシア黒海艦隊を封じ込めている。日本は島国なのでタンカーを攻撃されるとエネルギー輸入が途絶する恐れがある。

ではシーレーンが封鎖され、電力インフラが攻撃されると、日本はもつのだろうか。いま原子力は再稼働がなかなか進んでいない。LNGは燃料の長期保管に適さないので3週間分しか在庫がない。

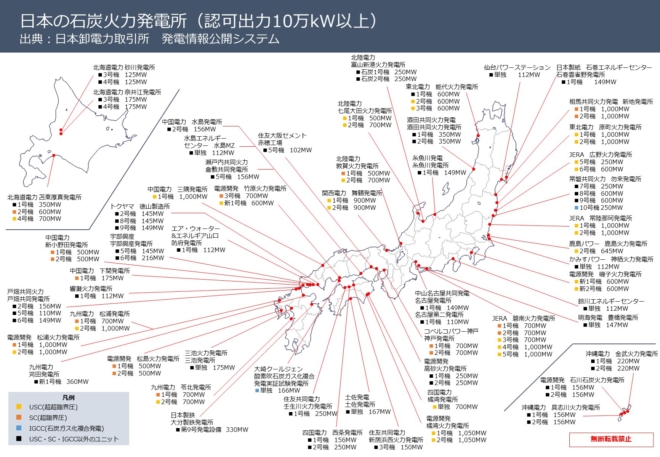

そこで重要になるのが石炭である。いま日本の石炭火力は発電全体の3割を占める主力電源である。下図は松尾豪氏の作成したマップだ。

図 日本の石炭火力発電所

松尾豪氏作成(2020年7月2日)

これだけ多くの石炭火力発電所が全国に「分散」して配置してあれば、いくらか攻撃を受けても、他の石炭火力発電所で電力を供給し続けることができる。送電網が維持されていれば、それによって互いに電力を融通する「機動」もできる。電力版の「機動分散運用」が出来る訳だ。

防衛の「機動分散運用」では、それぞれの基地で整備体制や補給体制が構築されている必要があるが、これはこの電力版の「機動分散運用」でも同じことだ。

幸いにして石炭は備蓄が可能である。それぞれの火力発電所に十分に石炭を備蓄しておけば、有事への備えになる。

いま日本政府は「脱炭素」のためとして、石炭火力発電所を大幅に減らす政策を実施している。だが防衛の観点から見ればこれは愚かなことだ。なぜなら、中国が破壊する以前に、日本政府が石炭火力発電所を破壊していることになるからだ。

石炭のもつ防衛上の価値をきちんと評価し、備蓄を積み増し、また、いまある火力発電設備を維持するための仕組みを整備すべきだ。

最後に余談だが、いま、新たなエネルギーインフラへの攻撃が勃発しかねない状況にある。イランとイスラエルの緊張が高まっており、イスラエルはイランの原子力ないし石油生産設備を攻撃するかもしれないと言われているが、そうなればイランはイスラエルのエネルギーインフラを攻撃すると言われている。

イスラエルは火力発電に頼っており、上位6つの火力発電所で国全体の7割から8割の電力を供給している。図はChatGPTに作図させたものであまり正確ではないがイメージはつかめるだろう。

図 イスラエルの主要な発電所

ChatGPTによって筆者作成

これが破壊されると、イスラエルの経済活動は大幅な支障を来すことになる。10月3日の攻撃でイランはすでにイスラエルの空軍基地にミサイルを着弾させており、同様にしてエネルギーインフラを攻撃すれば大規模な損害を与えうる能力を示している。

■

関連記事

-

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイント

-

東京都は太陽光パネルの設置義務化を目指している。義務付けの対象はハウスメーカー等の住宅供給事業者などだ。 だが太陽光パネルはいま問題が噴出しており、人権、経済、防災などの観点から、この義務化には多くの反対の声が上がってい

-

この度、米国のプロフェッショナル・エンジニアであるRonald Stein氏と共同執筆したペーパーが、リリースされたので、その全文をご紹介します。 Electricity generated from wind and

-

G7首脳が原爆資料館を視察 G7広島サミットが開幕し、各国首脳が被爆の実相を伝える広島平和記念資料館(原爆資料館)を訪れ、人類は核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならないとの認識共有を深めた。 しかし現実にはウクライナを侵

-

総裁候補の原発観 今の自民党総裁選をリードしているとされる河野太郎氏は、〝原発再稼働容認に転換〟とも伝えられたが注1)、今も昔も強烈かつ確信的な反原発の思想の持ち主である。河野氏の基本理念は核燃料サイクル注2)を止めるこ

-

7月21日、政府の基本政策分科会に次期エネルギー基本計画の素案が提示された。そこで示された2030年のエネルギーミックスでは、驚いたことに太陽光、風力などの再エネの比率が36~38%と、現行(19年実績)の18%からほぼ

-

キマイラ大学 もしかするとそういう名称になるかもしれない。しかしそれだけはやめといたほうが良いと思ってきた。東京科学大学のことである。東京工業医科歯科大学の方がよほどマシではないか。 そもそもが生い立ちの異なる大学を無理

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間