人為的「水蒸気排出」で雨量が増えた

trendobjects/iStock

20世紀後半から、人間は莫大量の淡水を農工業で利用するようになった。そのうち少なからぬ量は海に還ることなく蒸発して大気中に放出される。それが降水となることで、観測されてきた北半球の陸地における2%程度の雨量増加を説明できてしまう。

IPCCなどでは、人為的なCO2排出による地球温暖化によって雨量が増加したと説明されてきたが、そのようなメカニズムはどうやら存在しない。

このような「目から鱗」の主張をする面白い論文が出たので紹介する。

【解説記事】

・Role of Humans in the Global Water Cycle and Impacts on Climate Change

【論文(有料)】

・Global Warming and Anthropogenic Emissions of Water Vapor

20世紀後半には、世界中で著しい経済成長がおきた。河川からは毎年24兆トンが取水され、その6割は灌漑に、2割から3割は発電所の冷却塔で使用された。いずれの場合も、その多くは大気中に蒸発する。この蒸発量は年間4兆トンと推計される。

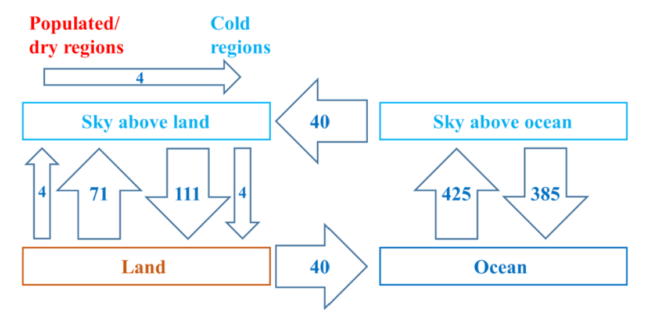

これが世界の水のバランスを変えた(図)。

かつての水バランスは以下の通りだった。陸地では111兆トンが降水し、71兆トンが蒸発し、40兆トンが海洋に流出していた。海洋では385兆トンが降水し、40兆トンが陸地から流入し、425兆トンが蒸発していた。海洋の大気から陸上の大気へは40兆トンが流入していた。

このバランスが、20世紀後半以降の人為的な水蒸気発生によって、変化した。陸地では、温暖な乾燥域で4兆トンが蒸発し、その4兆トンがより冷涼な地域に降水するようになった。

図 地球の水バランスの模式図

左が陸地、右が海洋

この模式図が示すことは、陸地における降水が増えたのは、蒸発が増えたことの反映に過ぎない、ということだ。地球温暖化は持ち出す必要がない。

人類の取水による、河川から海洋への流出量の減少については、IPCCも報告してきた。しかし、その結果、どのような気候への影響があるかについては、あまり研究がされておらず、気候モデルにも組み込まれていない、と筆者は指摘している。

人間が莫大な量の水を蒸発させていることは、説明されると納得がいく。黄河が「断流」したということは以前よく報じられた。灌漑用に水を取りすぎるので、本流が途中で干上がってしまったのだ。いまではこの状態は改善され断流はしなくなっているが、それでも多くが取水され、蒸発していることには違いない。

人為的な取水量の推計を見ると、北米の川では、ミズーリ川は30%が取水されているという。リオ・グランデ川では64%、コロラド川では96%である。つまりコロラド川の水のほとんどは海に到達しない。これは果樹園などの広大な農地を潤している。

この新しい理論だと、「北半球の陸地だけで降水が増えており、南半球の陸地では増えていない」という観測結果をすっきり説明できる。北半球の方が、灌漑や発電などの人間活動が活発になり、蒸発が増えたから、降水も増えたという訳だ。地球温暖化が原因で降水量の増大が起きているとすれば、南半球の陸上でも北半球と同様に降水量が増えているはずだが、観測結果はそうなっていない。

論文では、農業や工業の盛んな大都市の周辺では湿度が高くなっているというデータも示している。また、人為的に蒸発させた水蒸気が凝結して発熱することで北極圏や南極半島などの温暖化が促進されているのではないかとも示唆している。

中国大陸では1980年代以降、急激な経済成長に伴って爆発的に蒸発量が増えたことは間違いない。黄河がカラになるぐらいの量を取水し、広大な農地で蒸発させたり、あるいは発電所の冷却塔で蒸発させるようになった。これは雲となり、中国と日本の降水を顕著に増やしたのではなかろうか。興味は尽きない。

■

関連記事

-

2023年12月にドバイで開催されたCOP28はパリ協定後、初めてのグローバルストックテイクを採択して閉幕した。 COP28での最大の争点は化石燃料フェーズアウト(段階的廃止)を盛り込むか否かであったが、最終的に「科学に

-

我が国では、脱炭素政策の柱の一つとして2035年以降の車両の電動化が謳われ、メディアでは「日本はEV化に遅れている」などといった報道が行われている。 自動車大国である米国の現状はどうなっているのか? 米国の新排出抑制基準

-

2025年初頭の米国によるパリ協定離脱表明を受け、欧州委員会(EU)は当初「気候変動対策を堅持する」との姿勢を示していた。しかし現在、欧州は主要な気候政策の緩和へと舵を切り始めている。 これについて、ニューヨーク・タイム

-

政府は停止中の大飯原発3号機、4号機の再稼動を6月16日に決めた。しかし再稼動をしても、エネルギーと原発をめぐる解決しなければならない問題は山積している。

-

無償配賦の削減とCBAMの始動 2026年が明け、年初からEUでは炭素国境調整措置(CBAM)が本格施行された。EUでは、気候変動対策のフラグシップ政策である欧州排出権取引制度(EU-ETS)の下、対象企業・事業所に対し

-

過去12ヶ月間の世界の強いハリケーン(台風、サイクロンを含む)の発生頻度は、過去40年で最も少ないレベルだった。 https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/153026676714

-

福島原子力事故について、「健康被害が起こるのか」という問いに日本国民の関心が集まっています。私たちGEPRのスタッフは、現在の医学的知見と放射線量を考え、日本と福島で大規模な健康被害が起こる可能性はとても少ないと考えています。GEPRは日本と世界の市民のために、今後も正しい情報を提供していきます。

-

再エネ賦課金が引き上げられて、世帯当たりで年額1万6752円になると政府が発表しました。 これに対する怒りの声が上がっています。 飯山陽氏「日本人に選ばれた国会議員が、なぜ日本のためではなく中国のための政治をするのか」

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間