玉木代表、光熱費を下げるには脱炭素150兆円を止めるべきです

「手取りを増やす」という分かりすいメッセージで躍進した国民民主党が自公与党と政策協議をしている。最大の焦点は「103万円の壁」と報道されている。

その一方で、エネルギーに関しては、国民民主党は原子力発電の推進、ガソリン税の軽減、再エネ賦課金の停止などを掲げてきていて、これはいずれも光熱費の削減につながる。

国民民主党・玉木代表

国民民主党HPより

だがいま、国民民主党には、もっと大きな絵を見てほしい。本当に光熱費を下げたければ、菅・岸田政権が進めてきた「グリーントランスフォーメーション(GX)」こそ廃すべきだ。

2023年に成立したGX法では、10年間で150兆円の投資を見込んでいる。この原資は全て国民負担になる。

投資先が有望ならよいが、全くそうではない。再エネを筆頭に、CO2回収貯留、アンモニア発電、水素合成燃料など、きわめてコストのかかる技術ばかりが並んでいる。このような技術を大量導入すると、どうなるか。

過去に再エネ賦課金で起きた失敗が拡大され、繰り返されるだけだ。

つまり光熱費はますます高騰し、国民経済は疲弊する。

再エネ賦課金はいま年間3兆円弱であるが、GXは毎年15兆円もかかる。再エネ賦課金だけ停止しても、それは木をみて森を見ず、ということにならないか。

CO2を減らしたいのならば、原子力発電の推進、それからコストがかからない範囲での省エネを進めればよい。筋の良い省エネならば、設備投資に費用をかけても、光熱費の削減で取り返せる。

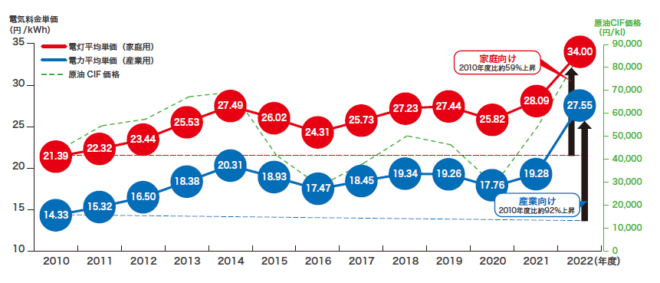

日本の電気代は、ここ15年ですっかり高騰した(図1)。

図1 電気料金平均単価の推移

出典:資源エネルギー庁

筆者らは、「非政府有志によるエネルギー基本計画」提言において、「電気代を東日本大震災前の2010年の水準に戻す」ことを、政府の目標にすべきだと提言した。これは日本商工会議所のエネルギー基本計画への提言にも取り入れて頂いた。

玉木代表率いる国民民主党にも、光熱費を2010年の水準に戻すことを目標として掲げて、GXに偏った国民生活無視のエネルギー政策を換骨奪胎して頂きたい。

■

関連記事

-

ウクライナ戦争の帰趨は未だ予断を許さないが、世界がウクライナ戦争前の状態には戻らないという点は確実と思われる。中国、ロシア等の権威主義国家と欧米、日本等の自由民主主義国家の間の新冷戦ともいうべき状態が現出しつつあり、国際

-

2月26日付のウォールストリートジャーナル紙の社説は再エネ導入策による米国の電力網不安定化のリスクを指摘している。これは2月に発表された米国PJMの報告書を踏まえたものであり、我が国にも様々な示唆をあたえるものである。

-

ドバイで行われていたCOP28が先週終わったが、今回のCOPはほとんど話題にならなかった。合意文書にも特筆すべきものがなく、何も決まらなかったからだ。 今年は「化石燃料の段階的廃止(phase out)」という文言を合意

-

2016年8月26日公開。出演はNPO国際環境経済研究所理事主席研究員の竹内純子(すみこ)さん。アゴラ研究所所長の池田信夫さん。司会はジャーナリストの石井孝明さん。エネルギー政策で、ドイツを称える意見が多い。しかし、この事実は本当なのか。2016年時点でのドイツEUの現状を分析した。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。11月29日放送分は「政治の失敗のツケを新電力に回す経産省」というテーマで、今行われている東電福島事故の処理、電力・原子力再編問題を取り上げた。

-

福島第1原発事故以来、日本では原発による発電量が急減しました。政府と電力会社は液化天然ガスによる発電を増やしており、その傾向は今後も続くでしょう。

-

前回ご紹介した失敗メカニズムの本質的構造から類推すると、米国の学者などが1990年代に行った「日本における原子力発電のマネジメント・カルチャーに関する調査」の時代にはそれこそ世界の優等生であった東電原子力部門における組織的学習がおかしくなったとすれば、それは東電と社会・規制当局との基本的な関係が大きく変わったのがきっかけであろうと、専門家は思うかもしれない。

-

本年9月の総選挙の結果、メルケル首相率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU)は全709議席のうち、246議席を獲得して第1党の座を確保し、中道左派の社会民主党(SPD)が153議席で第2党になったものの、これまで大連立を

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間