2035年のCO2削減目標を60%にしたい政府の理由に啞然

以前から、日本政府が10月31日に提示した「2035年にCO2を60%削減という目標」に言及してきたが、今回はその政府資料を見てみよう。

正式名称はやたらと長い:中央環境審議会地球環境部会2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会地球環境小委員会中長期地球温暖化対策検討WG 合同会合(第6回)

2050年ネットゼロに向けた我が国の基本的な考え方・方向性(事務局資料)

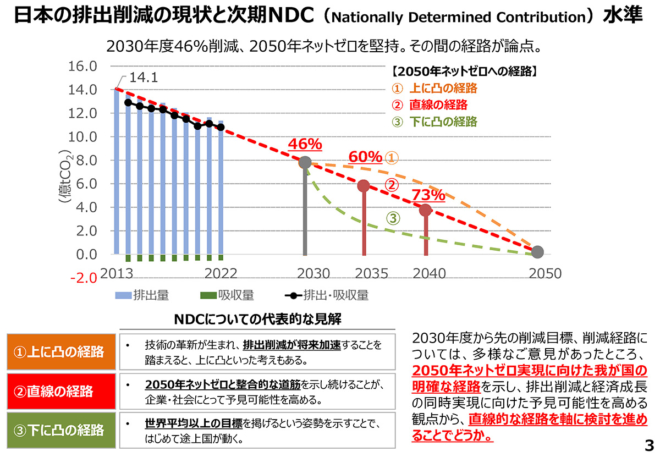

この資料自体はとても短くて4ページしかない。CO2目標を示しているのは3ページ目:

2035年に60%とする理由は「直線的な経路」ということだ、とはっきり書いてある。おい、それだけかよ!

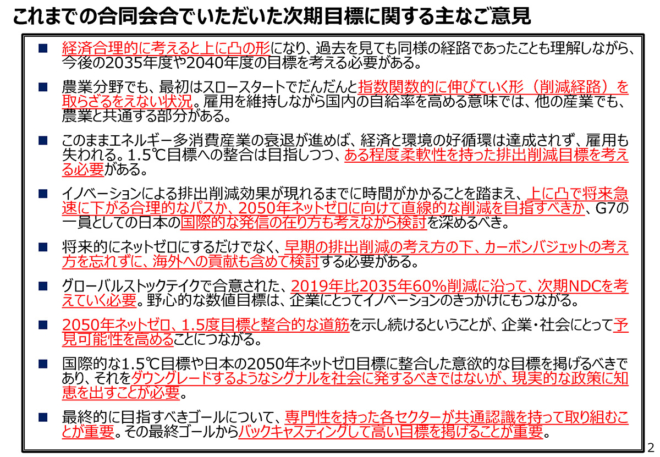

この会議、経産省と環境省の「有識者」の合同会合なのだが、どのようなご意見があるのかというと、2ページ目にまとめてある:

なんじゃこりゃ。いったいどこの星のどこの国の話をしているのだ。代わりに意見を言ってあげよう:

- 日本が2050年CO2ゼロなど、そもそも出来るはずがない。

- それを直線的に達成するなどということをすれば、エネルギー価格は爆騰、製造業は完全に崩壊、失業者が溢れかえる。

- 世界を見よ。米国もロシアも、2050年CO2ゼロなど、やらない。それどころか、石油もガスも石炭も輸出しまくる。

- 中国もインドも、石炭火力発電を建てまくっている。

- グローバルサウスは、大前提であった「先進国の資金提供」が足りなすぎるので、CO2ゼロは出来ない、と言うだろう。

- フォルクスワーゲンまでリストラが始まった欧州も、どうせ豹変するだろう。

- そして、日本がCO2をゼロにしても、せいぜい0.006℃しか下がらない。

政府はこの2035年60%という数字を第7次エネルギー基本計画に書きこみ、来年2025年2月10日までにパリ協定に提出する構えだ。どうせ撤回することにはなるだろうが、さっさと止めないと、取返しのつかない破滅的な出費を無駄にすることになる。

愚かな数値目標設定を止め、パリ協定からは離脱すべきだ。

■

関連記事

-

最近出たお勧めの本です。 著者のマイケル・シェレンバーガーは初めは環境運動家だったが、やがてその欺瞞に気づき、いまでは最も環境に優しいエネルギーとして原子力を熱心に推進している。 地球温暖化に関しては小生とほぼ意見は同じ

-

原発事故から3年半以上がたった今、福島には現在、不思議な「定常状態」が生じています。「もう全く気にしない、っていう方と、今さら『怖い』『わからない』と言い出せない、という方に2分されている印象ですね」。福島市の除染情報プラザで住民への情報発信に尽力されるスタッフからお聞きした話です。

-

ハーバード・ビジネス・スクールのワーキングペーパー「Do Markets Reduce Prices? Evidence from the U.S. Electricity Sector」(市場は価格を下げるのか? アメ

-

メディアでは、未だにトヨタがEV化に遅れていると報道されている。一方、エポックタイムズなどの海外のニュース・メディアには、トヨタの株主の声が報じられたり、米国EPAのEV化目標を批判するトヨタの頑張りが報じられたりしてい

-

釧路湿原のメガソーラー建設が、環境破壊だとして話題になっている。 室中善博氏が記事で指摘されていたが、湿原にも土壌中に炭素分が豊富に蓄積されているので、それを破壊するとCO2となって大気中に放出されることになる。 以前、

-

前回に続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:気候カルテルの構図はまるで下請け孫請けいじめ) 今回は、司法委員会の調査に対して気候カルテルが逃げ回って

-

内閣府のエネルギー・環境会議が出した「選択肢」を見て、少しでもエネルギーを知るものは誰もがあきれるだろう。稚拙すぎるのだ。そこで国民の3つの選択肢のひとつとして「原発ゼロ」が示されている。

-

神奈川県地球温暖化対策推進条例の中に「事業活動温暖化対策計画制度」というものがあります。 これは国の省エネ法と全く同じ中身で、国に提出する省エネ法の定期報告書から神奈川県内にある事業所を抜き出して報告書を作成し神奈川県に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間