気候モデルの構造と限界

Laurence Dutton/iStock

はじめに:なぜ気候モデルを問い直すのか?

地球温暖化対策の多くは、「将来の地球がどれほど気温上昇するか」というシミュレーションに依存している。その根拠となるのが、IPCCなどが採用する「気候モデル(GCM=General Circulation Model)」である。しかし、これらのモデルは万能ではなく、構造的な限界と仮定に満ちている。

1年前、「CO2は削減すべきか?気候モデルには科学的な裏付けがあるのか」という記事を掲載した。

本稿では、気候モデルの仕組みと限界について科学的に概説し、なぜ私たちがそれを無批判に政策判断に使うべきではないのかを述べる。

気候モデルとは何か

シミュレーションの枠組み GCMは、地球大気・海洋・陸地・氷床などを数値的に模擬するモデルだ。気象方程式をベースに、地球全体を3次元格子に分割し、時間ステップを刻みながら未来の状態を逐次計算していく。

モデルは物理法則(ナビエ・ストークス方程式、エネルギー保存則など)に従っているが、地球全体を100km以上の格子に区切ることで、都市や山岳、微細な雲などの局地的な現象は直接再現されない。これらの小スケール現象は「パラメータ化」という形で経験的に近似される。

不確実性の4つの要因

- 初期条件の敏感性(カオス性): 気候は非線形の複雑系であり、初期状態にごくわずかな違いがあっても、数十年後のシミュレーション結果は大きく乖離する可能性がある。これはローレンツの「バタフライ効果」として知られている。

- パラメータ化の限界: 例えば、雲やエアロゾルは気候感度に大きな影響を与えるが、観測や理論的理解が十分でないため、モデル内では仮定や経験則で置き換えられている。これによりモデル間のばらつきが生じる。

- 空間・時間分解能の制約: 大気や海洋を100〜250kmの解像度で表現するため、都市気候や熱帯の対流活動といった重要な局所現象が捨象される。これが地域気候の誤差要因になる。

- 排出シナリオの仮定依存: 未来のCO2排出量や社会経済活動は予測不能であり、SSPやRCPといった複数の「仮定された未来」のシナリオが用いられる。モデル出力はこれに強く依存しており、確定的予測とは異なる。

SSPやRCPとは、将来の温室効果ガス排出量を決める「仮定された未来」の代表的なシナリオである。

・RCP(代表的濃度経路) は、2010年代まで使われていた枠組みで、「2100年における放射強制力(W/m²)」を基準にシナリオを分類している(例:RCP8.5は非常に高排出な未来、RCP2.6は厳格な対策をとる未来)。

・SSP(共有社会経済経路) は、その後導入された新しい枠組みで、経済成長・人口動態・技術進歩・政策協調などの社会経済条件を組み合わせた「社会の未来像」である。これにRCP的な排出経路を組み合わせることで、より多様なストーリーをモデル化できるようになっている(例:SSP1-1.9、SSP5-8.5など)。

しかし、これらはあくまで“未来の仮定”にすぎず、どの道筋が現実になるかは誰にもわからない。それにもかかわらず、特にRCP8.5やSSP5-8.5のような極端シナリオが「最も起こりうる未来」として扱われることが多く、過剰な温暖化予測の温床になっているという批判もある。

ジュディス・カリー(元ジョージア工科大学気候学教授)は「気候モデルは未来を予測するものではなく、可能性のシナリオを提供する道具にすぎない」と述べている。また、MITのリチャード・リンゼン教授も、「モデルは実際の気候感度より過剰に反応しており、気温上昇の過大評価につながっている」と指摘している。

モデルと現実の「乖離」

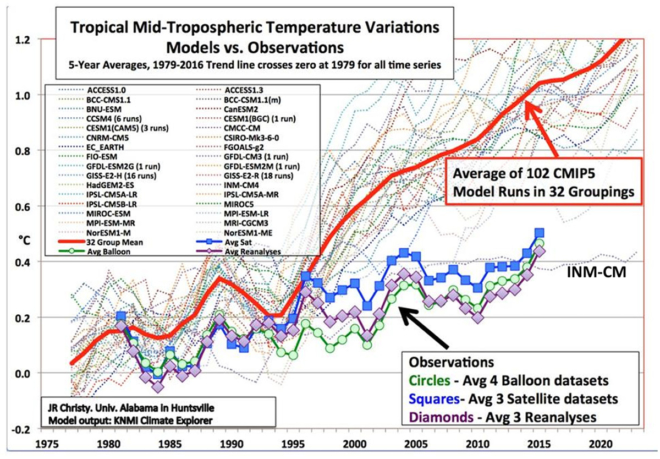

現実の気温データとモデル予測値には、顕著なズレが見られる。特に1998年以降の約15年間、実測気温はほぼ横ばいだった(”Hiatus”現象)。しかし多くのモデルはこの間も直線的な上昇を予測しており、自然変動の影響を過小評価していたことが明らかになっている。

注目すべきは、ロシアのINM-CMモデル(Institute of Numerical Mathematics, Russia)だけが実測値と近似的に一致した点だ。同モデルは水蒸気フィードバックの効果を抑え気味に設定しており、他の欧米モデルより控えめな気温上昇を予測していた。

実際、Happer & Lindzen両教授によるEPA提出文書(2023年7月19日)には、1979年から2016年にかけてのCMIP5モデルの予測と、実測温度(衛星・気球)の乖離を比較した図が掲載されている。その中で、102のモデルのうち実測に最も近かったのはロシアINM-CMモデルであり、他の多くのモデルは温度上昇を大きく過大評価していたことが視覚的に明確に示されている。

政策への過度な依存

IPCCの報告書や各国の温暖化対策は、こうしたモデルの出力を「準確定的な未来」として受け入れている。しかし、モデルそのものが複数の仮定の積み重ねである以上、そこで導き出される気温上昇値に科学的な確定性は存在しない。にもかかわらず、「このままでは5℃上昇する」などという発言が一人歩きしており、これは科学の範疇を超えた政治的メッセージなのである。

ウィリアム・ハッパー(プリンストン大学名誉教授)は、「モデルは科学というよりも、政治的目的に沿った物語作成ツールになっている」と述べている。

気候モデルと天気予報モデルの違い

よく「天気予報が当たるなら気候モデルも信頼できるのでは?」という疑問が呈される。しかし、両者は本質的に異なっている。天気予報は数日〜数週間の初期値問題に基づく予測であり、大量の観測データで精度が上がる。

一方、気候モデルは数十年〜100年スパンの境界条件問題に基づくもので、未来の社会や太陽活動などが仮定されており、精度よりも仮定の妥当性に依存する。

結論:気候モデルとどう向き合うべきか

気候モデルは、科学的思考を補助する道具として有用である。しかしそれはあくまで「仮説の実験装置」であり、現実の未来を予知する水晶玉ではない。科学と政策の間には健全な距離が必要である。

モデルの限界と不確実性を理解しないまま、それを政策判断の唯一の根拠とすることは、科学の誤用であり、民主主義的議論を歪める危険性すらある。

国連はかって、”The U.N. owns the science of climate”と自慢げに言い放っていた。これは気候モデルの限界と不確実性を無視した政治的発言で、到底受け入れるべきものではないが、我が国の政府はCO2がすべての元凶のように振舞い、国連やEUなどに唯々諾々として追随している。政策が砂上の楼閣とならないよう、いま一度襟を正して、大局的に見ていくべきではなかろうか。

今求められているのは、モデルに基づいた単線的なシナリオではなく、多様な科学的視点を取り入れた、柔軟で持続可能な気候政策である。その出発点として、私たちはまず気候モデルの構造と限界を正しく理解する必要がある。

関連記事

-

シンクタンク「クリンテル」がIPCC報告書を批判的に精査した結果をまとめた論文を2023年4月に発表した。その中から、まだこの連載で取り上げていなかった論点を紹介しよう。 ■ 地域的に見れば、過去に今よりも温暖な時期があ

-

9月14日、政府のエネルギー・環境会議は「2030年代に原発ゼロ」を目指す革新的エネルギー環境戦略を決定した。迫りくる選挙の足音を前に、エネルギー安全保障という国家の大事に目をつぶり、炎上する反原発風に気圧された、大衆迎合そのものといえる決定である。産業界からの一斉の反発で閣議決定にまでは至らなかったことは、将来の国民にとって不幸中の幸いであった。報道などによれば、米国政府筋などから伝えられた強い懸念もブレーキの一因と いう。

-

はじめに述べたようにいま、ポスト京都議定書の地球温暖化対策についての国際協議が迷走している。その中で日本の国内世論は京都議定書の制定に積極的に関わった日本の責任として、何としてでも、今後のCO2 排出枠組み国際協議の場で積極的な役割を果たすべきだと訴える。

-

直面する東京電力問題において最も大切なことは、1.福島第一原子力発電所事故の被害を受けた住民の方々に対する賠償をきちんと行う、2. 現在の東京電力の供給エリアで「低廉で安定的な電気供給」が行われる枠組みを作り上げる、という二つの点である。

-

エネルギー危機が世界を襲い、諸国の庶民が生活の危機に瀕している。無謀な脱炭素政策に邁進し、エネルギー安定供給をないがしろにした報いだ。 この年初に、英国の国会議員20名が連名で、大衆紙「サンデー・テレグラフ」に提出した意

-

名古屋大学環境学研究科・教授 中塚 武 現在放送中のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも詳しく描かれた「石橋山から壇ノ浦までの5年間に及ぶ源平合戦の顛末」は、幕末と戦国に偏りがちなNHKの大河ドラマの中でも何度も取り上

-

前回、前々回の記事で、企業の脱炭素の取り組みが、法令(の精神)や自社の行動指針など本来順守すべき様々な事項に反すると指摘しました。サプライヤーへの脱炭素要請が優越的地位の濫用にあたり、中国製太陽光パネルの利用が強制労働へ

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 米国の核の傘があてにならないから、日本は核武装すべきだとの意見がある。米国トランプ大統領は、日本は米国の核の傘を当てにして大丈夫だと言いつつ日本の核武装を肯定している。国内でも核武装

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間