もう再エネのための送電線の増強はやめよ

mammuth/iStock

北海道~東京海底送電線が暗礁?

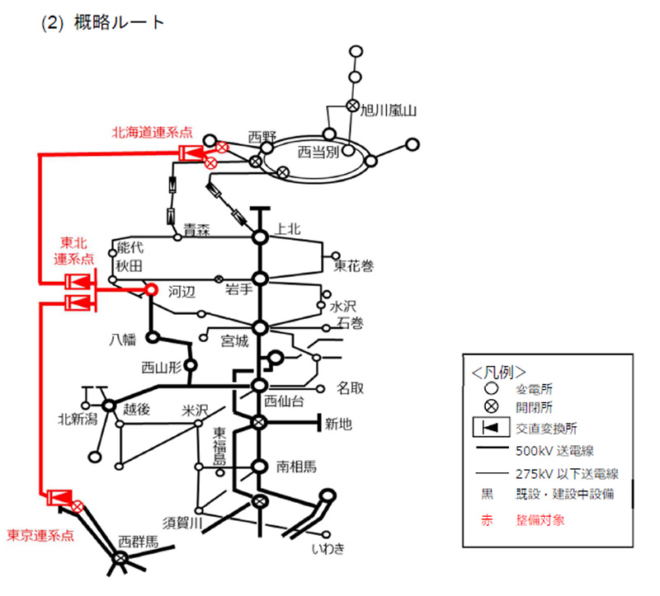

2024年4月電力広域的運営推進機関(OCCT)は「北海道本州間連系設備(日本海ルート)」事業実施主体の募集を始めました。これは図1に示すとおり、北海道の積丹半島付近から、秋田市付近を経由して、柏崎刈羽原子力発電所のある、新潟県まで海底送電線約800kmで結んで、200万KWの電力を送電します。

図1の赤字で記載した、「東京連系点」から2本の線が「西群馬開閉所」まで引いてありますが、これは柏崎刈羽原子力発電所のために作った500KV送電線「南新潟幹線」と「新新潟(しんにいがた)幹線」で、原発が稼働していない今は、わずかな原発の所内電力を供給するための送電線になっています。この送電線を有効活用して、北海道、東北で発電した風力発電などの電力を東京電力管内に送電しようというものです。

図1 北海道本州間連系設備(日本海ルート)概略ルート

OCCT資料より

これについては、「東京電力、東北電力、北海道電力、電源開発の4社連合」と外資系の「米発電設備大手のGEベルノバ」「英フロンティア・パワー」なども参加を表明しており、活発な競争が行われるのではないか?と期待されていました。

しかし、日経の報道によると、2025年4月、外資系の2社は脱落、東電チーム1つが残ることとなった。しかし、その東電チームも資材価格の高騰を懸念して、政府支援の拡充など12の条件が満たされない場合は撤退もあり得るとしています。政府がこの支援を全て受け入れるかは未定となっています。

送電線の建設費用は結局再エネ賦課金

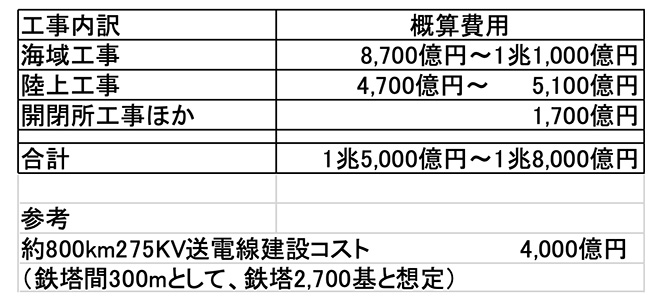

電力広域的運営推進機関の資料によると、本工事の概算工事費は1兆5000億~1兆8000億円となっています。それでも不足しそうだということで東電チームは撤退をちらつかせています。簡単な内訳を表1に示します。

表1 北海道本州間連系設備(日本海ルート)概算コスト

OCCT資料より

海域の工事費が突出しています。超ざっくりですが、仮に陸上の275KV送電線800km建設するのに鉄塔間300mとして2,700基建設するとします。多く見ても4,000億円くらいでしょうか。海底ケーブルの1/2~1/3でできてしまう計算です。

海底ケーブルはなぜ高コストなのかというと、電力用の海底ケーブルは導体の部分は銅でできているため、通信用の光ファイバケーブルより材料のコストが高く、重量も重いです。そのため布設するコストもかかるのです。長距離直流送電はロスが少ないなどメリットもありますが、再エネのように設備の利用率が低い電源ではこれらのメリットを享受することは難しいです。

まず、この膨大な送電線建設コストは誰が負担するのか? 同資料を読み進んでいくと以下のように書いてあります。

「連系線増強に伴う便益は受益者負担の観点から原則全国負担とし、特に再エネ効果由来の効果分については、再生可能エネルギー発電促進賦課金が全国で電気の使用量に応じた負担となっていることにも鑑み、再生可能エネルギー発電促進賦課金方式を選択肢の一つとして検討する。」

面倒な言葉が並んでいますが、つまりは「再エネ賦課金の単価を少し上げてやれば、1兆や2兆円くらいすぐに出てくる」という再エネ賦課金が役人の打ち出の小槌状態になっていることがわかります。今後、徐々に下がってくると思われる、再エネ賦課金をみんなで狸の皮を数えるように狙っているのです。

そもそもこの送電線必要なの?

発電所の建設と送電系統の建設は一体のものです。発送電一貫体制の時代は、電源の開発にあわせて、効率的に送電系統を拡充してきました。

今回は、全て想定の上での計画です。北海道や東北に大量の風力発電所ができるはず。風力で200万KW、太陽光で200万KWくらいになるはず。そうなると日中を中心に北海道、東北管内では電気が余剰になって、東電管内にもっと沢山送らなくてはならなくなるはず。そうなると現在の東北電力と東京電力の交流送電線を使った福島口での連系では容量が足りなくなるはず。そこで日本海側に新たに送電線を建設する必要があるというシナリオです。

しかし、ここに問題が2点あります。

- 北海道、東北エリアにどれだけ電源が入ってくるかわからない中で、費用のかかる海底送電線の建設を先行してやってしまうほど、コストをかける価値があるのか? 後から電源が入ってきても大丈夫なように、あらかじめ送電線を作っておく。という計画ですが、電源は順調に入ってくるのでしょうか? 洋上風力の入札など様々な導入拡大策をやってはいますが、資材価格の高騰などで着工が遅れたり撤退を検討しているプロジェクトがあります。また、太陽光はパネルによる環境への影響問題などで経産省の思惑どおりに導入が進んでいないように見えます。

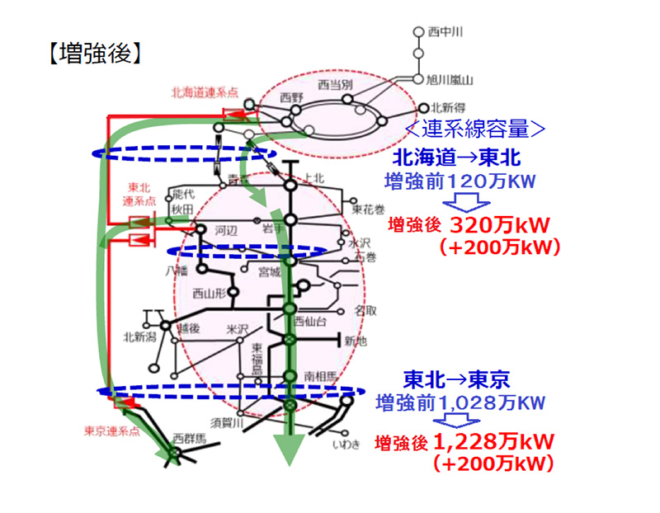

- 図2はOCCTで計算した今回の送電線が運転開始したときの効果を計算した図です。少々字がこまかいので、私のほうで少し編集しました。東北⇒東京管内の連系線はすでに、1,028万KWの送電容量が確保されています。それが今回計画している送電線が追加されても2倍の1,228万KWに増えただけです。確かに200万KWの増加というのはそれなりに大きな値ですが、2兆円もかけて1.2倍の容量追加ではコストパフォーマンスとしてどうなのでしょうか?同じ2兆円を使うのであれば、東電管内の富津火力発電所にLNG火力を100万KW分増設したほうが燃料費を考慮してもお安いのではないでしょうか?

図2 各社間の送電可能容量の増加分

OCCT資料より

東電に全部押し付ければ解決するのだろうか?

これだけ膨大なコストをかけて海底送電線をつくる目的は、北海道や東北地方で発電した風力発電、太陽光発電の電気を東京電力管内に送電して、もっと沢山導入できるように、という目論見でした。確かに北海道管内や東北電力管内は再エネ電源の導入が進んでいるため、出力抑制する機会も増えてきていますが、東京電力管内は1度も出力抑制を行ったことはありません。

しかし、いくら東電管内は容量が大きくといっても、新規の住宅には太陽光パネルの設置を義務付けたりされていて、余力がなくなってきていることは確かです。東電にあとどれだけ受け入れる余力があるのか?など検討した資料は私は見たことがありません(だいぶ前になりますが、2016年に経産省の系統ワーキンググループの中で、東京、中部、関西を除く各社の再エネ導入可能量の検討はあります)。

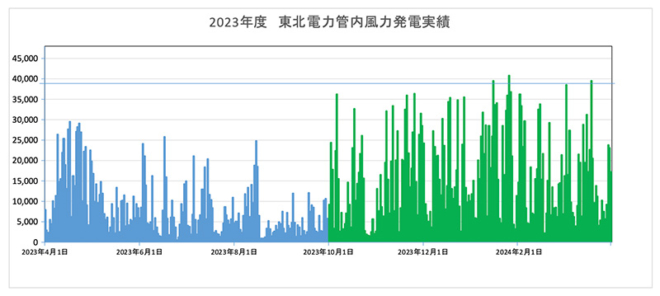

さらに実際の風力発電の出力は図3に示すとおり日々変化します。この変動分をどうやって、北海道、東北、東京の3社で分担するのか、決まっていません。

考えられる仕組みとしては、A発電所は東京、B発電所は東北、C発電所は北海道のように、あらかじめ発電所ごとに、受入先を決めておいて各発電所の出力を合計して受け入れ先に送電する方法があります。私が発電会社だったら、売れる値段が同じであっても、出力抑制の可能性の最も低い、東京を希望します。他の会社もそうするでしょう、みんな東京に集中してしまいいずれ破綻しそうです。

図3 東北電力エリアの太陽光発電と風力発電の実績(日量、2023年)

また、図3のグラフをご覧いただければわかりやすいと思いますが、風力発電の発電出力にあわせて、送電する電力量を追従させた場合、設備の利用率は風力発電と同程度の20~30%にとどまってしまいます。

とてももったいない2兆円だと思いませんか? 最近は「地球環境のため」とか「再生可能エネルギー導入に貢献」というお題目がつくと、費用対効果も詳細に検討もしないで、プロセスが動き出して、日本経済に大損害を与えるというケースが目出ちますが、この北海道本州直流送電連系線もそうなりそうな雰囲気です。いまならまだ間に合います。撤退できます。

せっかく送電線を建設するのであれば…

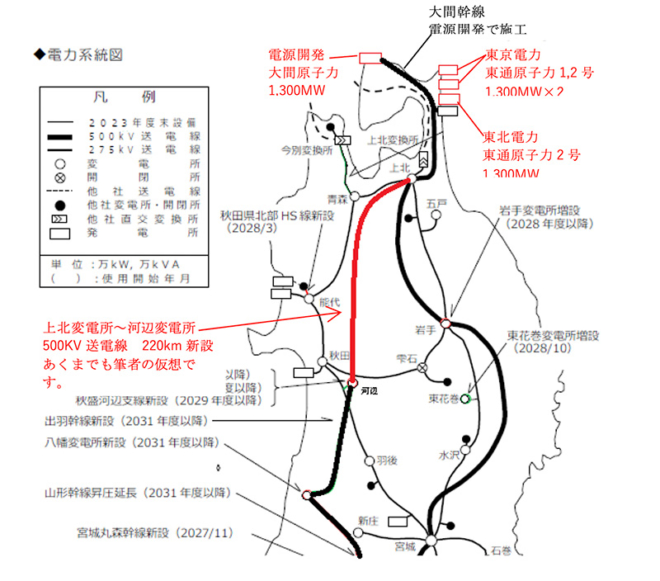

図4は2024年度に公表された東北電力の系統計画図です。原図はもっと情報量が多くて、専門の人でないと見ずらいので、工事中の送電線も黒線で示すなど一部加工しました。

図4 東北電力系統計画図(2024年公表)に計画中原発と送電するための新設送電線を書き足した図

注目していただきたいのは、下北半島で計画中の電源開発「大間原発1号」と東京電力「東通原発1号~2号」、東北電力「東通2号」です。全部運転開始すると、550万KWになります。

実は2011年の東日本大震災の前は各社ともに発電能力がそれなりにあったため、こんな北のはずれの電源はあまり注目されていませんでした。しかし、東電の福島第一、第二原発が廃止されてしまった今となってはこの原発由来の550万KWの電力を有効に活用すれば東電管内の電気料金を下げることができると思います。

ただ、今の送電系統では、下北半島から550万KWの電力を東電管内に送ることはできません。1つの解決策としては、青森県の上北変電所から秋田県の河辺変電所まで500KVの送電線を約220km建設することで送電が可能になります(詳細に潮流計算を行う事ができないので、確実なことはいえませんが)。

奥羽山脈の険しいところを通る送電線ですが、2,000億円もかからないと思います。2兆円かけて、いつどれくらい発電するかわからない、再エネ由来の電気を最大200万KW送電するのと、2,000億円かけて550万KWの安定した原子力の電気を東京に送るので、どちらを選びたいでしょうか?

検討する余地もなく、550万KWの安定した電力を手に入れたいと思うのが当然ですが、なぜか今の日本人は2兆円かけて、いつ発電するかわからない、再エネの電気のほうを、「クリーン電力」とか呼んでありがたがるのですから、私には理解できません。

関連記事

-

滝波宏文参議院議員(自民党)(たきなみ・ひろふみ)東京大学法学部卒。94年に大蔵省(現財務省)に入省。98年米シカゴ大学大学院公共政策学科を修了し修士号取得。05年米国公認会計士試験に合格。09年から11年までスタンフォ

-

今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。

-

ハリケーン・アイダがルイジアナ州を襲ったが、16年前のハリケーン・カトリーナのような災害は起きなかった。防災投資が奏功したのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で簡潔にまとめている。 ハリケーン・アイダは日曜日、カ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑳では、「政策決定者向け要約」の書きぶりが針小棒大に

-

「再エネ100%で製造しています」という(非化石証書などの)表示について考察する3本目です。本来は企業が順守しなければならないのに、抵触または違反していることとして景表法の精神、環境表示ガイドラインの2点を指摘しました。

-

いま国家戦略室がパブリックコメントを求めている「エネルギー・環境に関する選択」にコメントしようと思って、関連の資料も含めて読んだが、あまりにもお粗末なのでやめた。ニューズウィークにも書いたように、3つの「シナリオ」は選択肢として体をなしていない。それぞれの選択のメリットとコストが明示されていないからだ。

-

福島第一原発の「廃炉資金」積み立てを東京電力に義務づける、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の改正案が2月7日、閣議決定された。これは原発の圧力容器の中に残っているデブリと呼ばれる溶けた核燃料を2020年代に取り出すことを

-

「世界はカーボンニュートラルへ一丸となって歩み始めた」「米国トランプ政権がパリ協定を離脱しても、世界の脱炭素の流れは変わらない」——といった掛け声をよく聞く。そして日本では脱炭素のためとしてグリーントランスフォーメーショ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間