大学に原子炉なし、学科もなし…日本の原子力に未来はあるのか

yamasan/iStock

明るいニュースは米国から:大学に新設されるマイクロリアクター

最近届いた明るいニュースでは、米国の大学構内に研究用のマイクロ原子炉が新設されるという。

今年4月2日に、米国のナノ・ニュークリア・エナジー(NANO Nuclear Energy)社が、米イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校に、研究用マイクロモジュール炉「KRONOS MMR」の初号機を建設すルために契約を締結したと発表した。

©️ Nano Nuclear Energy, inc.

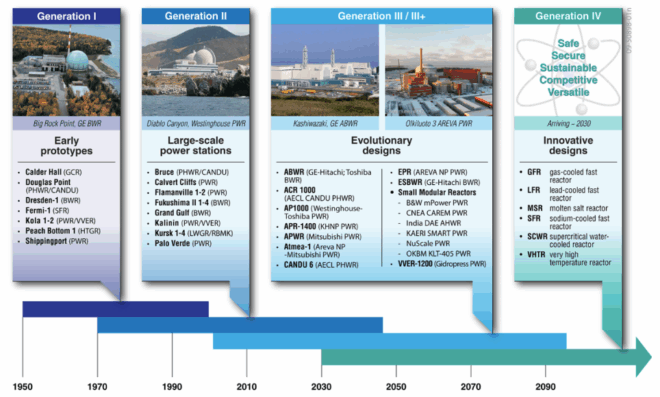

この原子炉は先進的なタイプのものとされ、いわゆる「第4世代原子炉」の実験タイプとされている。現在この地球上で稼働しているもっとも先進的な原子炉は3世代+とされている。

第4世代原子炉は、経済性、環境親和性、安全性、燃料の有効利用(核燃料サイクル)、核拡散(核燃料の軍事転用)への抵抗性という5つの要求項目を同時に達成しなければならないとされている。

このコンセプトはそもそも日本初で、先ごろ逝去した元原子力委員長・藤家洋一氏(東工大名誉教授)とそのグループが切り開いた「自ら整合性のある原子力(Self-Consistent Nuclear Energy System:SCNES)にある。第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(Generation IV International Forum:GIF)などの場を通じて、SCNESのコンセプトが世界に広められたのである※1)。

さて、KRONOS MMR™は、ヘリウムガス冷却で熱出力が45MWtとされている。これは大型炉とされるもののだいたい100分の1程度である。電気供給以外に水素製造なども視野に入れている。また必要な敷地面積は5エーカー未満(ちなみに東京ドームは約11エーカー)とかなりコンパクトになっている。

低濃縮ウラン(LEU)または高分析低濃縮ウラン(HALEU)を利用でき、国際規制やエネルギー依存度の高いセクターの多様なニーズに対応できるよう設計されているという。その将来的な用途としては、データセンターやAIへの適用がある。

第4世代原子力システムの位置付け

©️ Generation-IV International Forum

日本の惨憺たる現状

このように米国では未来の原子力人財の育成につながる景気の良い話で盛り上がっているが、日本はどうなのか。

日本の現状は惨憺たるものである。そのポイントを二つに絞って考えてみよう。

まずひとつは、大学生・大学院生などが実習を行える実験炉がどんどんなくなっている。廃炉になっているのである。もうひとつは大学の原子力工学科が壊滅状態にある。

① 実験炉の枯渇

今、大学などが保有し大学生・大学院生の実習に使える原子炉は、近畿大学と京都大学にしかない。

実験炉の最大の要点は〝臨界近接〟実験にある。これは、炉心内部で起こる核分裂の数を徐々に増やしていって臨界を達成し、さらにその領域を広げていく実験である。

臨界は原子炉特有の現象で他にはないし、この臨界近接は原子炉の制御の基本中の基本なので、それを実際に原子炉を運転しながら体験することは非常に貴重かつ重要である。

かつては近大・京大の他にも、東京大学、武蔵工大(現東京都市大)、立教大学にもあったが今はもうない。そのほかに、JAEAや民間の東芝にもあったがなくなってしまった。

実験炉には運転要員が必要であるし、維持管理にコストがかかる。生き残った近大炉や京大炉も廃止の危機に瀕していた。その大きな要因は原子力安全規制にある。小型の実験炉にも大型の商業炉並みの規制対応が要求され、大学や研究所の小規模なスタッフ体制ではとても対応しきれないという切実な事情が息の根を止めかけたのである。

② 人材の枯渇

かつてはいわゆる旧7帝大(北大、東北大、東大、名大、京大、阪大、九州大)といくつかの私立大学(武蔵工大、東海大、近大)に学部生向けの原子力工学科があったが、今はもうない。原子力の学部教育は全滅状態である。

大学院教育としてはまだかろうじて残っているが、表向きは物理工学とか環境〇〇とか国際〇〇となんだかよくわからない看板になっている。東工大(東科大)には日本の原子力黎明期に創設された原子炉工学研究所に付随した原子力の専攻科があったが、今ではゼロカーボンエネルギー研究所と改称され、なんだかよくわからなくなっている。

文科省などは「原子力規制人材育成」や「原子力廃炉人材育成」などの名目で予算をつけているが、これらはいわば後ろ向きかつ一過性のものなので、じっくりと腰を落ち着けた研究者や技術者の育成とは乖離しているのが実情である。

とても原子力の最大活用に対応できない

政府は第7次エネルギー基本計画で原子力の最大活用を謳っている。

しかし、大学の原子力工学科や原子力工学専攻は先細るばかりで、将来的な見通しは非常に暗い。これでは、最大活用が仮に緒についたとしても、それを支える人材が育たないばかりか、いま原子力を目指している大学生や大学院生に対して、原子炉の動きを実質的に体得する機会は激減している。

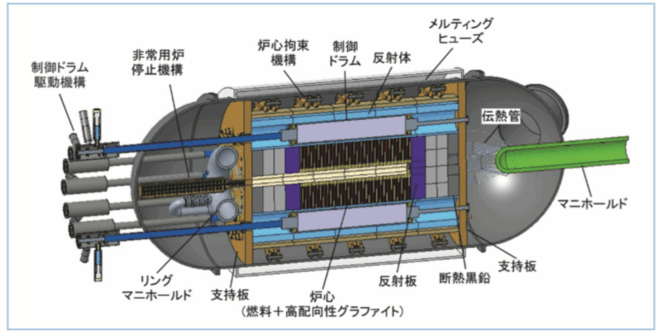

日本のメーカーでいえば、例えば三菱重工はモジュール式超安全炉マイクロ炉の設計を持っている。必要とあらばいつでも建造に着手できる模様である。

三菱のマイクロ原子炉の構成案

©️三菱重工

原子力の最大活用に実質感を持たせるためには、共同利用のような小型原子炉の新設や絶滅状態にある原子力工学科(学部)を復活させる必要があると思う。

■

※1)藤家洋一「原子力ー総合科学技術への道」(1995、日本電気協会新聞部)

【言論アリーナ】原子力に未来はあるのか〜新技術から考える〜 藤家洋一 × 澤田哲生 × 池田信夫

関連記事

-

北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査に応募したことを巡って、北海道の鈴木知事が4日、梶山経済産業大臣と会談し、「文献調査」は『高レベル放射性廃棄物は受け入れがたい』とする道の条例の制定の趣旨に反する

-

【要旨】(編集部作成) 放射線の基準は、市民の不安を避けるためにかなり厳格なものとなってきた。国際放射線防護委員会(ICRP)は、どんな被曝でも「合理的に達成可能な限り低い(ALARA:As Low As Reasonably Achievable)」レベルであることを守らなければならないという規制を勧告している。この基準を採用する科学的な根拠はない。福島での調査では住民の精神的ストレスが高まっていた。ALARAに基づく放射線の防護基準は見直されるべきである。

-

令和の米騒動が勃発し、参院選でも重要争点になりそうだ。 コメの価格は生活に直結するから、国民が敏感になることは理解できる。 ところで、日本国民はコメを年間に何円買っているか。総務省家計調査によれば、世帯あたりのコメの購入

-

2030年の日本のエネルギーを国民参加で決めるとして、内閣府のエネルギー・環境会議は「エネルギー・環境に関する選択肢」で3つの選択肢を示した。(以下、単に「選択肢」「シナリオ」とする)(注1・同会議ホームページ「話そう“エネルギーの環境と未来”」)

-

トランプ政権は日本の貿易黒字を減らすように要求している。「自動車の安全規制が非関税障壁になっている」と米国が主張するといった話が聞こえてくる。 だが、どうせなら、日本の国益に沿った形で減らすことを考えたほうがよい。 日本

-

先日、朝日新聞の#論壇に『「科学による政策決定」は隠れ蓑?』という興味深い論考が載った。今回は、この記事を基にあれこれ考えてみたい。 この記事は、「世界」2月号に載った神里達博氏の「パンデミックが照らし出す『科学』と『政

-

アゴラ研究所は、運営するインターネット番組「言論アリーナ」で、「原発は新しい安全基準で安全になるのか」を2月25日に放送した。原子力規制委員会が行っている諸政策には問題が多く、原発のリスクを高めかねないばかりか、法的な根拠のない対策で問題が多いと、参加者は指摘した。それを報告する。

-

総裁候補の原発観 今の自民党総裁選をリードしているとされる河野太郎氏は、〝原発再稼働容認に転換〟とも伝えられたが注1)、今も昔も強烈かつ確信的な反原発の思想の持ち主である。河野氏の基本理念は核燃料サイクル注2)を止めるこ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間