CO2は地表の赤外線をほとんど吸収しない!

Jian Fan/iStock

先日、「今更ですが、CO2は地球温暖化の原因ですか?」という記事を寄稿した。

今回の記事では、その疑問に対して、物理化学の基礎知識を使ってさらに詳しく回答する※1)。

大気の温度は人類が放出する物質の温度で変化する

水に熱湯を加えれば温度が上がり、冷水を加えれば温度が下がる。同じように、たとえば、石炭や石油などを燃焼したときの高温のCO2を放出すれば大気の温度が上がり、ドライアイスから昇華する低温のCO2の気体を放出すれば温度が下がる。同じCO2でも、高温のCO2ならば大気の温度は上がり、低温のCO2ならば大気の温度は下がる。

高温のCO2は空間を移動するエネルギー(並進エネルギー)の大きいCO2のことであり、低温のCO2は並進エネルギーの小さいCO2のことである。高温のCO2が大気に放出されれば、大気分子(N2やO2など)との分子間衝突によって、CO2から大気分子に並進エネルギーが移動し、大気の温度が上がる。一方、低温のCO2が大気に放出されれば、大気分子からCO2に並進エネルギーが移動し、大気の温度が下がる。

大気圧(1気圧)で常温(25℃)では、1秒間に約1億回の分子間衝突が起こっているので、CO2が大気に放出されると、ただちに並進エネルギーの移動が起こる。このエネルギー移動はCO2でなくても、H2やNH3でも起こる。大気の温度は放出される分子の温度(並進エネルギーの大きさ)で変化し、分子の種類には依存しない。

並進エネルギーだけではなく、CO2の振動エネルギーも移動する

分子間衝突によって、並進エネルギーだけではなく、CO2の振動エネルギーの移動も起こる。高温のCO2が温度の低い大気に放出されると、CO2の並進エネルギーも振動エネルギーも大気分子の並進エネルギーになり、大気の温度は上がる。

低温のCO2が温度の高い大気に放出されると、大気分子の並進エネルギーはCO2の並進エネルギーや振動エネルギーになり、大気の温度が下がる。CO2の振動エネルギーが増えても赤外線を放射することはほとんどない。もしも、振動エネルギーが増えたCO2が赤外線を放射すると、その振動エネルギーを補うように、大気分子の並進エネルギーがCO2の振動エネルギーになる。

大気中のCO2の赤外線吸収は過大評価されている

CO2が地表から放射される赤外線を吸収すると、振動エネルギーが増える。どのくらいの赤外線がCO2によって吸収されるのだろうか。

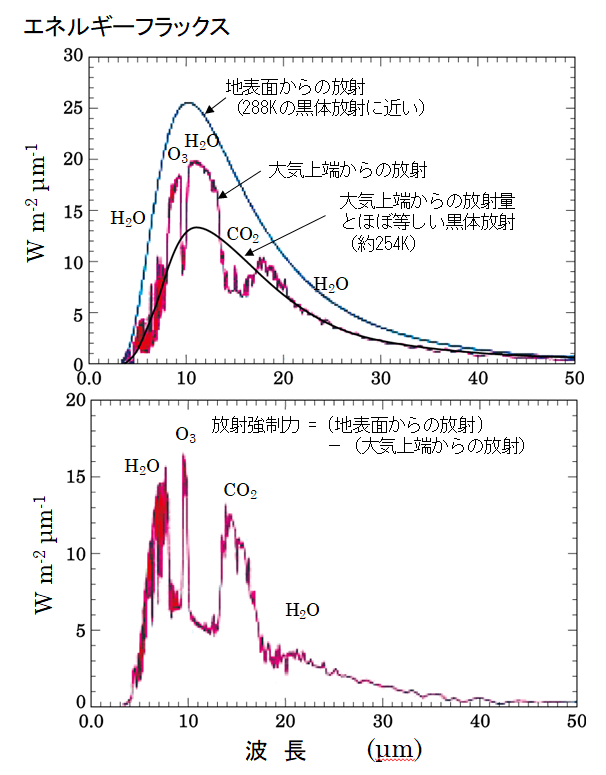

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が議論し、地球温暖化の原因がCO2である根拠とする放射強制力のスペクトルを図1に示す。スペクトルでは大気中のCO2などによる赤外線吸収が上向きに現れていると思えばよい。以下、筆者の専門である分子分光学の知見をもとに、この図を読み解く。

図1 放射強制力のスペクトル

出典:天文学辞典(公社日本天文学会)

固体や液体の赤外線吸収スペクトルは、粒子間のさまざまな相互作用のために、吸収幅の広い振動スペクトルになる。一方、空間を自由に運動する気体の分子は、回転しながら振動するので、赤外線吸収スペクトルは吸収幅のとても狭い振動回転線の集合となる。

大気中のCO2の変角振動(約15μm)による赤外線の吸収は、ほとんどがQ-枝とよばれる振動回転線の集合のはずであり、分解能の高い分光器で測定すれば、分子間衝突を考慮して見積もっても、吸収幅は約0.05 μm(= 2cm-1)以下となる。

しかし、図1のスペクトルで、CO2の吸収は13~17μmの範囲だから、吸収幅は約4μm(= 180 cm-1)であり、まるで、大気中のCO2がたくさんの赤外線を吸収しているかのように見える。もしも、分解能の高い分光器で測定すれば、実際には、CO2は図1の1/90(= 2cm-1/180cm-1)の赤外線しか吸収せず、ほとんどの波長の赤外線が宇宙に放射されていることがわかる。

なお、感度が高く、分解能の高い分光器で測定すると、Q-枝の両側にP-枝とR-枝があることがわかるが、それらの赤外線吸収はQ-枝に比べてかなり弱い。また、P-枝とR-枝は振動回転線の間隔が広く、それらの1本1本の振動回転線の間には、CO2によって吸収されない赤外線がたくさんある。

■

※)中田宗隆「分子科学者がやさしく解説する地球温暖化Q&A 181-熱・温度の正体から解き明かす」丸善出版(2024)。

関連記事

-

(GEPR編集部より)サウジアラビアの情勢は、日本から地理的に遠く、また王族への不敬罪があり、言論の自由も抑制されていて正確な情報が伝わりません。エネルギーアナリストの岩瀬昇さんのブログから、国王の動静についての記事を紹介します。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「地球温暖化とトレードオフ」です。 新型コロナで中国の温室効果ガスは減っています。経済成長を止めれば地球温暖化は止まるのです。温暖化防止のコストとメリットの

-

コロナ後の経済回復を受けて米国で石炭ブームになっている。米国エネルギー省の見通しによると、今年の石炭生産量は6億1700万トンに上り、1990年以降最大になる見通しである(p47 table 6)。 更に、アジアでの旺盛

-

情報の量がここまで増え、その伝達スピードも早まっているはずなのに、なぜか日本は周回遅れというか、情報が不足しているのではないかと思うことが時々ある。 たとえば、先日、リュッツェラートという村で褐炭の採掘に反対するためのデ

-

運転禁止命令解除 原子力規制委員会は27日午前の定例会合において、東京電力ホールディングスが新潟県に立地する柏崎刈羽原子力発電所に出していた運転禁止命令を解除すると決定した。その根拠は原子力規制委員会が「テロリズム対策の

-

パリ協定をめぐる対立 6月のG20サミットは日本が初めて議長国を務める外交面の大舞台であった。保護主義との闘い、データ流通、海洋プラスチック等、様々な論点があったが、大きな対立軸の一つになったのが地球温暖化問題、なかんず

-

アメリカ議会では、民主党のオカシオ=コルテス下院議員などが発表した「グリーン・ニューディール」(GND)決議案が大きな論議を呼んでいる。2020年の大統領選挙の候補者に名乗りを上げた複数の議員が署名している。これはまだド

-

【要旨】日本で7月から始まる再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の太陽光発電の買取価格の1kWh=42円は国際価格に比べて割高で、バブルを誘発する可能性がある。安価な中国製品が流入して産業振興にも役立たず、制度そのものが疑問。実施する場合でも、1・内外価格差を是正する買取価格まで頻繁な切り下げの実施、2・太陽光パネル価格と発電の価格データの蓄積、3・費用負担見直しの透明性向上という制度上の工夫でバブルを避ける必要がある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間