フロリダ発、気候工学禁止法の波紋:日本はどう向き合うべきか

VectorMine/iStock

2025年5月、米国フロリダ州で画期的な法案が可決された。議会は、気候工学(ジオエンジニアリング)や天候改変行為を犯罪とする法案「SB 56」を通過させ、違反者には最大5年の懲役と10万ドルの罰金が科される見通しだというのである。法案はすでに上下院を通過し、デサンティス州知事の署名を待つ段階にある。

フロリダ州の気候工学禁止法

この法律は、気温、降水、日射量などに意図的に介入する目的で、化学物質や装置を使って大気に影響を与える行為を禁止するという内容である。対象には「銀ヨウ化物」「二酸化硫黄」などの重金属を用いた雲の種まき(人工降雨)や、成層圏に微粒子を撒いて太陽光を反射する「太陽放射管理(SRM)」などが含まれる。加えて、空港や施設の運営者には、毎月の報告義務まで課される。

このニュースを紹介した米エポックタイムズ紙(2025年5月1日)によれば、法案提出の背景には市民の強い懸念がある。近年、飛行機雲が不自然に長時間空に残ることや、空の色の異常などを訴える声がSNSで拡散し、健康への影響を疑う人々が増えていた。州議会はこれらの懸念に応え、先手を打つかたちで法制化に踏み切った。

こうした動きは、単なる「陰謀論への配慮」と片付けるには早計である。なぜなら、雲の種まきやSRMはすでに技術として存在し、一部では実験的に実施されているからだ。アメリカではベトナム戦争時の「Operation Popeye」など、過去に軍事目的で人工降雨が行われていた事例もある。近年では、ハーバード大学を中心に成層圏エアロゾル散布の小規模実験も計画されてきた。

つまり、技術はすでにある。問題は、そのガバナンスと認知のあり方だ。

気候工学とは

ここで改めて確認したいのが、「気候工学」とは何か、という基本的な問いである。気候工学とは、人為的な手段で地球規模の気候システムに介入し、地球温暖化を抑制しようとする一連の技術を指す。大きく分けて次の2系統がある。

① 太陽放射管理(SRM):成層圏に微粒子を撒き、太陽光を反射して地球に届く熱量を減らす技術。即効性がある反面、降水パターンの撹乱、オゾン層破壊など重大な副作用が懸念されている。

② 二酸化炭素除去(CDR):大気中のCO₂を物理・化学的に除去し、地中や海洋に固定する技術。BECCS(バイオエネルギー+CCS)、DAC(直接空気回収)、海洋施肥などが含まれる。

(※)BECCS:バイオマス発電後にCO₂を回収して貯留、DAC:空気から直接CO₂を吸収し、地下貯留や再利用、海洋施肥:鉄などを海に撒いて植物プランクトンを増やして、CO₂の吸収を促進

このうち、SRMは「空に何かを撒く」ために可視性が高く、直感的な違和感を伴うため、市民の批判も受けやすい。一方、CDRは「脱炭素」や「環境技術」の一環として推進される傾向があり、あまり警戒されていない。しかし、実際にはどちらも地球の気候システムを人為的に操作するという意味で、れっきとした気候工学である。

実際、IPCCや英国王立協会の報告書でも、SRMとCDRはともに「気候工学(Geoengineering)」として分類されている。国際的には、これらの技術をパリ協定の「1.5℃目標」を達成するための補完手段と位置づけ、制度整備やガバナンスの議論が進められている。

CDRについての国際的な懸念と課題

CDR技術の導入には以下のような懸念が指摘されている。

- モラルハザードの懸念:CDR技術の存在が、排出削減の努力を遅らせる口実となる可能性があるとされている。企業や政府が、将来的なCDR技術の導入を前提に、現在の排出削減努力を怠るリスクが懸念されている。

- 技術的・経済的な課題:多くのCDR技術はまだ実証段階にあり、大規模な導入には高いコストやエネルギー消費が伴う。また、技術の成熟度や効果の持続性についても不確実性が存在する。

- 環境・社会的影響:BECCSなどの技術は、土地利用や生態系への影響、食料安全保障への懸念が伴う。また、大規模な土地転用や資源の集中が、地域社会や生態系に与える影響についても慎重な評価が求められている。

日本における気候工学、CDR技術の位置づけと課題

日本では「気候工学」という言葉自体が一般的ではなく、たとえばCCUS(炭素回収・利用・貯留)やDAC(直接空気回収)などのCDR技術は、「脱炭素社会の実現に向けた有望な技術」として、政府や産業界から強い支持を受けている。経済産業省や環境省の政策資料では、CDR技術がGX(グリーントランスフォーメーション)実現に欠かせない技術と位置づけられている。また、NEDOやJOGMEC、JSTなどが支援するプロジェクトにおいても、CDR技術の研究開発が進められている。

政府の政策資料や報道もこれらを気候工学とは位置づけておらず、教育現場やメディアでも、気候工学の全体像を紹介する機会は極めて限られている。その結果、市民の間では「空に撒くのは怪しいが、炭素を回収するのは良いこと」といった表層的な理解にとどまりやすい。

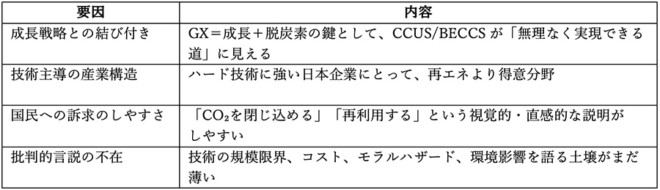

なぜ“良い技術”としてのみ認識されているのか?

一方で国際的な懸念や課題についての議論は、日本国内ではあまり活発ではない。CDR技術の導入に伴うリスクや副作用、倫理的問題についての議論が不足しており、技術推進のみに焦点が当てられている状況である。

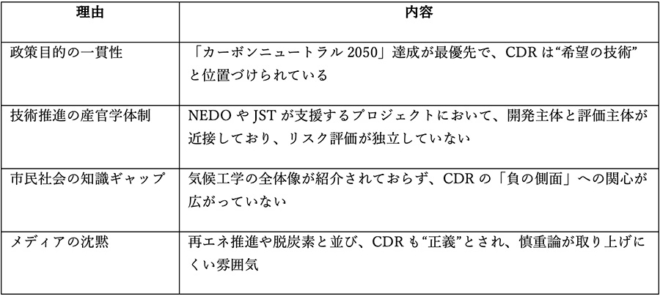

なぜリスクについての議論が表に出ないのか?

今後の展望と必要な対応

CDR技術の導入にあたっては、技術的な可能性だけでなく、環境・社会的影響や倫理的な側面も含めた包括的な評価が求められる。また、国際的な議論やガバナンスの枠組みに積極的に参加し、技術の導入に伴うリスクや課題についての議論を深めることが重要である。

日本においても、CDR技術の推進とともに、そのリスクや課題についての議論を深めることで、持続可能な脱炭素社会の実現に向けたバランスの取れたアプローチが求められる。

関連記事

-

中国の台山原子力発電所の燃料棒一部損傷を中国政府が公表したことについて、懸念を示す報道が広がっている。 中国広東省の台山原子力発電所では、ヨーロッパ型の最新鋭の大型加圧型軽水炉(European Pressurized

-

はじめに COP30を目前に、アメリカのニュースサイトAmerica Out Loudに、Ron Stein氏と私の共著論考が掲載されました。 Green delusionists attending COP30 are

-

りょうぜん里山がっこうを会場として、中山間地域のみなさんや福島大学の学生を中心に勉強会を開催した。第一回は、2014年10月4日に国立保健医療科学院の山口一郎上席主任研究官をゲストに迎え、食品基準値の疑問に答えてもらい、損失余命の考え方が役立つかどうかや参加者のニーズを話し合った。

-

10月16日、ポツダムで開かれた記者会見で、「難民問題についてAfDはずっと先を行っているが、いったいCDUにはどのような戦略があるのか」という質問を受けたメルツ首相が、「もちろん、街の風景に問題があるため、内務省はさら

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

古野真 350.org Japan代表 石炭発電プラント(カナダ、Wikipediaより) (GEPR編集部より) 投稿原稿を掲載します。GEPRは、石炭火力の使用増加は環境配慮をすればやむを得ないという立場の意見を紹介

-

難破寸前政権 大丈夫かあ? 政権発足前夜、早くもボロのオンパレード・・・ 自民党総裁就任から、石破の言動への評価は日をおうごとに厳しさを増している。 思いつき、認識不足、豹変、言行不一致、有限不実行、はては女性蔑視——昭

-

はじめに インターネットでウランを売買していた高校生が摘発された。普通、試験管に入った量程度のウランを売買するのに国への報告が必要になるとは気が付かないが、実はウランは少量でも国に報告しなければならないことになっている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間