EUの理念先行政策と現実の乖離:世界への影響とグローバルサウスの反応

Evgeny Gromov/iStock

はじめに

欧州連合(EU)は、エネルギー、環境、農業、工業など広範な分野で「理念先行型」の政策を推進し、世界に対して強い影響力を行使してきた。その中心には「グリーンディール」「Fit for 55」「サーキュラーエコノミー」など、持続可能性や脱炭素を前面に打ち出したビジョンがある。これらの政策は、一見すると人類全体の持続的発展を目指す高尚な試みに見えるが、その実態は複雑かつ矛盾を孕んでいる。

1. EUの理念先行型政策の理想と現実

しかし、その理念の裏にある現実は、必ずしも政策の理想に追いついていない。2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、エネルギー安全保障の問題がEU各国に深刻な形でのしかかった。ドイツをはじめとする国々は、これまでロシアから天然ガス(NG)をパイプラインで安価かつ安定的に輸入していたが、これが一挙に停止した。さらにノードストリーム2パイプラインが爆破され、EUのエネルギー政策は一気に混乱に陥った。これにより、EU諸国は急遽、身勝手な代替エネルギーの確保に奔走し、LNGの輸入拡大や新たな供給国の開拓を進めるなど、場当たり的な対応を迫られた。

再生可能エネルギー(再エネ)を柱とするはずだったドイツでは、風が吹かない、太陽が照らないといった「自然頼み」のリスクが現実化し、停止していた石炭火力発電所を再稼働せざるを得ない事態に陥った。理念と現実のギャップが露わとなった瞬間である。加えて、系統安定性の確保、蓄電池の高コスト、送電インフラの脆弱性といった技術的課題も噴出し、再エネ一辺倒の脆さが浮き彫りとなった。

また、EUは2035年以降、内燃機関を搭載した新車の販売を原則禁止するという政策を打ち出したが、その後「e-fuel(合成燃料)」を使った車の販売は例外とする方向に方針を転換した。こうした方針転換は、政策決定者たちの現実軽視と理念優先の姿勢が破綻していることを象徴している。

EUのエリート層は、「グリーン」や「持続可能性」という大義名分を掲げながらも、足元のエネルギー安定供給や産業競争力の維持といった基本的な国益を見誤ってきたのではないか。

2. 海外に生産拠点を移すEUの主要企業

こうした理念と現実の乖離は、具体的な経済行動にも表れている。たとえば、ドイツの化学大手BASFは、エネルギー価格の高騰が収益を圧迫したため、ドイツ国内の製造能力を縮小し、中国などエネルギーコストの安い地域へ生産拠点を移すと発表した。

同様に、鉄鋼大手のアルセロール・ミッタル(ArcelorMittal)も、高コスト構造を理由にドイツやベルギーでの生産縮小を決め、一部をインドなどにシフトし始めている。また、オランダの肥料メーカーYaraは、電力コスト上昇により国内工場の操業停止を余儀なくされ、一部生産を北米に移転した。

加えて、スペインのセメント業界では、炭素価格の高騰により工場の採算が合わなくなり、モロッコやトルコへの生産移管が検討されているという報道もある。これらの事例は、エネルギー政策の失敗が直接的に企業の国際的競争力を損ない、産業の空洞化を招くリスクを現実のものとして示している。

3. グローバルサウスの反応

このようなEUの政策は、国際的にも広範な影響を及ぼしている。特にグローバルサウスと呼ばれる開発途上国は、EUの圧力や国際的な枠組みによって、自国の成長に必要な化石燃料の使用を制限されている。多くの国が、石炭、天然ガス、石油などの化石資源を豊富に賦存しているにもかかわらず、「脱炭素圧力」により開発が妨げられている。

さらに、EUは炭素国境調整メカニズム(CBAM)などの制度を導入し、自国の製品と競合する途上国製品に炭素コストを上乗せする形で貿易のハードルを上げている。これは一種の「環境保護」を名目とした保護主義政策であり、発展途上国からは「植民地主義の現代版」との批判もある。途上国にとっては、脱炭素規範の押し付けと同時に、自国産業の成長を妨げる障壁と映っている。

実際、アフリカ諸国や東南アジアの国々では、「脱炭素=善」という構図に疑問を持つ声が強まっている。国際会議の場でも、グローバルサウスの代表が「我々は貧困から脱却するためにエネルギーが必要だ」「環境正義というなら、先進国がまず責任を果たすべきだ」といった主張を繰り返している。また、炭素削減のための資金援助が十分に提供されないことへの不満も根強い。単なる言葉ではなく、実質的な支援が求められているのである。

4. EUの理念先行政策に対する批判

こうした現実を前に、EU内でも理念先行の政策に対する批判が高まりつつある。ドイツやフランスでは、産業界からの反発が強まり、「過度な規制が競争力を削ぐ」との懸念が共有されている。農業政策においても、過度な環境規制が農家を圧迫し、抗議デモが頻発しているのが現状だ。特にオランダでは、家畜の窒素排出規制に端を発する大規模な農民デモが発生し、政権の環境政策に影響を与えるまでに至っている。

今後、EUが現実と理念のバランスをどのように取り直すかは、世界経済や国際政治において重要な意味を持つ。理念は重要だが、それを実現するための戦略や段階的アプローチがなければ、空回りするだけである。さらに、社会的受容性やコスト負担の公平性といった視点も加味しなければ、政策は逆に分断と不信を生むことにもなりかねない。

一方、グローバルサウス諸国は、徐々に自立の姿勢を強めている。中国、インド、インドネシア、ベトナム、サウジアラビア、ナイジェリアなどは、国内の資源を活用しつつ、現実的な気候政策を選択している。EU的な「脱炭素一辺倒」に従わず、「成長と環境のバランス」を掲げた独自路線が鮮明になりつつある。これらの国々は、技術移転や資金支援を戦略的に求める一方で、自国の主権的判断を尊重する形での持続可能性を模索している。

おわりに

結局のところ、世界は一枚岩ではない。理念と現実の間で揺れるEUの姿は、かえってグローバルサウスにとっての警鐘となり、「自国の国情に即した持続可能性」を模索する契機となっている。今後の国際秩序は、EUの理想主義とグローバルサウスの現実主義との間で再構築されていくのかもしれない。鍵となるのは、互いの価値観を尊重し、多様な道筋を許容する「多極的共存」の姿勢であろう。

関連記事

-

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ

-

(GEPR編集部より)原発ゼロの夏を否定的に見る意見もある。日本の鋳造業と電力危機の関係を聞いた。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 北極振動によって日本に異常気象が発生することはよく知られ

-

【Vlog】ペットボトルは分別しないで燃やせばいい アゴラチャンネルで池田信夫のVlog、「ペットボトルは分別しないで燃やせばいい」を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願い

-

無資源国日本の新エネルギー源として「燃える氷」と言われるメタンハイドレートが注目を集める。天然ガスと同じ成分で、日本近海で存在が確認されている。無資源国の日本にとって、自主資源となる期待がある。

-

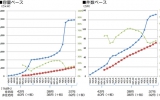

世界の先進国で、一番再生可能エネルギーを支援している国はどこであろうか。実は日本だ。多くの先行国がすでに取りやめた再エネの全量買い取り制度(Feed in Tariff:FIT)を採用。再エネ発電者に支払われる賦課金(住宅37円、非住宅32円)は現時点で世界最高水準だ。

-

不正のデパート・関電 6月28日、今年の関西電力の株主総会は、予想された通り大荒れ模様となった。 その理由は、電力商売の競争相手である新電力の顧客情報ののぞき見(不正閲覧)や、同業他社3社とのカルテルを結んでいたことにあ

-

東京電力福島第一原発の直後に下された避難指示によって、未だに故郷に帰れない避難者が現時点で約13万人いる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間