気候変動をめぐる情報戦:環境省の発信とNHK報道の「使い分け」

Brankospejs/iStock

はじめに

地球温暖化に関する情報発信のあり方が、近年大きく変容している。

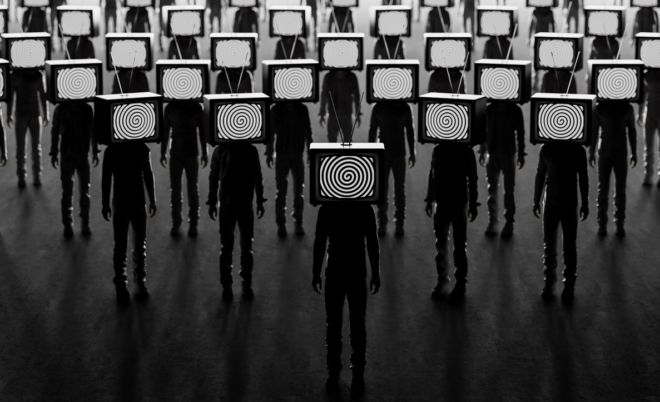

従来は科学者や教育機関が中心となって行ってきた知識の普及が、いまや国家機関や国際組織による「ナラティブの構築」と「異論排除」の政治的ツールと化しつつある。とりわけ、気候変動をめぐる情報の管理は、単なる啓蒙や啓発の域を超え、政策誘導や社会統制の装置として機能し始めている。

その背後には、国際的な協調や経済利害、さらには地政学的戦略が複雑に絡み合っており、情報の発信者が誰であるか、そして何を意図して発信しているのかという視点がますます重要になっている。

1. 環境省の発信とNHK報道

2025年6月20日、環境省は「気候変動の科学的知見」という特設サイトを開設し、温暖化に関する“正しい情報”を広く発信すると発表した。

この背景には、「温暖化は人為的ではない」とするネット上の情報の急増があるとされている。従来のような専門家主導の知識流通ではもはや統制できない状況の中で、国家機関自らが“正しい科学”を示す必要があるという強い危機感が表れている。

情報空間が多様化し、専門家でなくても自由に意見を述べる時代において、政府としての「唯一の科学的立場」を示すことが急務であるという判断があったとみられる。

同日、Yahooは、「温暖化、誤情報の拡散防げ」というニュースを配信した。

環境相の浅尾慶一郎氏は「偽情報の拡散は深刻な問題」と述べ、科学的根拠に基づく政策推進のためには、誤解を正すことが必要だと強調した。だがこの発言は、科学的真理の探求というよりは、政府が定めた“正しい物語”を国民に納得させるためのメッセージとも読むことができる。

科学の名を借りた政治的メッセージが、どのようにして政策支持や世論操作と結びついていくのかを検証することは、現代の民主主義社会にとって欠かせない。

特筆すべきは、このような言説があくまで“国内向け”であり、国民への理解と支持を得るための内政的広報戦略として展開されていることである。つまり、「我々は国際社会からの圧力ではなく、自らの判断として科学的立場を明確にしている」という体裁が強調されているのだ。

一方、ほぼ同時にNHKが海外向けに発信した英語ニュース「NHK World」では、日本政府のこの取り組みを「国際的な誤情報対策の一環」と位置づけ、世界の気候懐疑論者と並べて紹介していた。ここでは、国連広報担当のメリッサ・フレミング氏を登場させ、国連の方針に協調する形で、日本も正しい情報を提供する努力を進めていることが強調されている。

Fighting falsehoods: the online battle over climate truth

つまり、国内向けには「科学的根拠に基づく自主的判断」、国外向けには「国際潮流に従う従順なパートナー」として、それぞれ異なるトーンで説明がなされていたのである。これは、外交上の立ち回りとしては理解できるかもしれないが、科学の独立性という観点から見れば、懸念すべき情報操作の表れである。

2. 情報の使い分けの構図

この「情報の使い分け」は、単なる編集方針の違いでは済まされない。そこには、国民に対しては独立的な判断を装い、国際社会に対しては協調的な姿勢を強調するという、二重の政治的シグナルが織り込まれている。科学という本来中立であるべき領域が、政治と外交の道具として利用されている構図が浮かび上がる。

さらに問題なのは、このような構図が世界中で再生産されているという事実である。どの国でも、政治的メッセージと科学的言説が巧妙に融合し、国家の正当性や国際的評価を高める手段として“科学”が用いられているのである。

この構図を裏付けるように、気候変動に限らず、SNSやYouTubeなどの情報プラットフォームでは、政府や大手メディアにとって“不都合な内容”を含む投稿が削除されたり、フォロワー数が急減したりする事例が後を絶たない。ワクチン、地政学的リスク、経済政策など、あらゆる分野で“主流の語り”と異なる視点が「偽情報」とされ、事実上の検閲が行われているのである。

プラットフォーム運営者はAIによる自動検出や外部評価機関による“ファクトチェック”を根拠に削除や制限を正当化するが、それが本当に中立で妥当な判断かどうかは十分に検証されていない。情報がアルゴリズムによって処理され、異論が“見えない存在”とされてしまう今、民主主義社会の基盤である多様な言論の保障は危機に瀕している。

3.国連の“We own the science”とオーウェルの「1984」

このような状況に先行するかのように、2022年の世界経済フォーラム(WEF)において、国連広報担当のフレミング氏が放った発言がある。

「We own the science(私たちは科学を所有している)」

この言葉は、科学的真理があらゆる立場から自由に検証されるべきという基本原則を真っ向から否定し、情報統制の正当化を示唆するものだった。その発言は、国際的な指導層が「科学」という名のもとに、ナラティブを支配しようとする姿勢を赤裸々に物語っている。しかもその“支配”は、教育や報道、プラットフォーム規約といった様々な制度を通じて巧妙に浸透しているのである。

この発言と現在の状況を重ねるとき、ジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984年』が鮮やかに蘇ってくる。「すべての動物は平等だが、ある動物はより平等である」という逆説的な文言が、「すべての言論は自由だが、ある言論はより自由である」という現代の空気に重なる。

これは、表現の自由が形式的には存在していても、実質的には限られた範囲の“許された言論”だけが可視化され、その他は沈黙させられるという新たな検閲構造を意味している。

気候変動問題を否定するつもりはない。だがその科学的議論が、異論排除と政治的圧力のもとで狭められていくことは、健全な民主主義にとって深刻な危機である。

環境省やマスメディア、国際機関が率先して対話の多様性と検証の自由を守る姿勢をとらなければ、やがて信頼そのものが崩壊してしまう。社会の信頼は、単に“正しそうな情報”の供給によって築かれるのではなく、その情報が自由に批判され、吟味されるプロセスを通じてこそ維持されるのである。

おわりに

われわれ市民は、「誰が語る科学なのか?」「どの情報が選ばれ、どの情報が排除されているのか?」という問いを手放してはならない。

科学の名を借りた“正しさ”は、時に最も巧妙な支配装置となる。市民一人ひとりが情報を主体的に捉え、疑問を持ち続けること。それこそが、健全な公共圏を守る最後の砦なのである。

関連記事

-

ポイント 石炭火力発電は、日本の発電の3分の1を担っている重要な技術です。 石炭火力発電は、最も安価な発電方法の1つです。 石炭は、輸入先は多様化しており、その供給は安定しています。 日本の火力発電技術は世界一優れたもの

-

アゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」。4月21日の放送では「温暖化交渉、日本はどうする?」をテーマに、放送を行った。出演は杉山大志(電力中央研究所上席研究員・IPCC第5次報告書統括執筆責任者)、竹内純子(国際環境経済研究所理事・主席研究員)、司会は池田信夫(アゴラ研究所所長)の各氏だった。

-

オランダの物理学者が、環境運動の圧力に屈した大学に異議を唱えている。日本でもとても他人事に思えないので、紹介しよう。 執筆したのは、デルフト工科大学地球物理学名誉教授であり、オランダ王立芸術・科学アカデミー会員のグウス・

-

国民民主党の玉木代表が「再エネ賦課金の徴収停止」という緊急提案を発表した。 国民民主党は、電気代高騰対策として「再エネ賦課金の徴収停止」による電気代1割強の値下げを追加公約として発表しました。家庭用電気代の約12%、産業

-

バイデン政権で気候変動特使になったジョン・ケリーが米国CBSのインタビューに答えて、先週全米を襲った寒波も地球温暖化のせいだ、と言った。「そんなバカな」という訳で、共和党系ウェブサイトであるブライトバートでバズっている。

-

1.コロナ人工説への弾圧と変節 コロナウイルスが武漢研究所で人工的に作られ、それが流出したという説が俄かに有力になってきた。 かつては、コロナ人工説は「科学の否定」であり「陰謀論」だという意見がCNNなどのリベラル系が優

-

令和の米騒動が勃発し、参院選でも重要争点になりそうだ。 コメの価格は生活に直結するから、国民が敏感になることは理解できる。 ところで、日本国民はコメを年間に何円買っているか。総務省家計調査によれば、世帯あたりのコメの購入

-

日本の化石燃料輸入金額が2023年度には26兆円に上った(図1)。これによって「国富が流出しているので化石燃料輸入を減らすべきだ、そのために太陽光発電や風力発電の導入が必要だ」、という意見を散見するようになった。 だがこ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間