脱炭素政策はウクライナ戦争時の電気料金暴騰の再来になる

privetik/iStock

政府は脱炭素政策を進めているが、電気料金がどこまで上がるかを分かりやすい形で公表していない。本稿では、公開資料を元に具体的に何円になるのか計算してみよう。

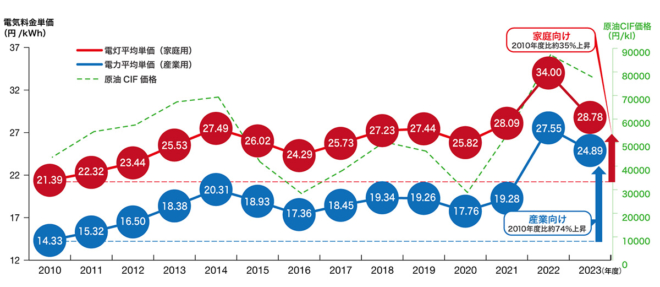

日本の電気料金は東日本大震災以降、大幅に上昇してきた(図1)。

図1 電気料金の推移

出典:資源エネルギー庁

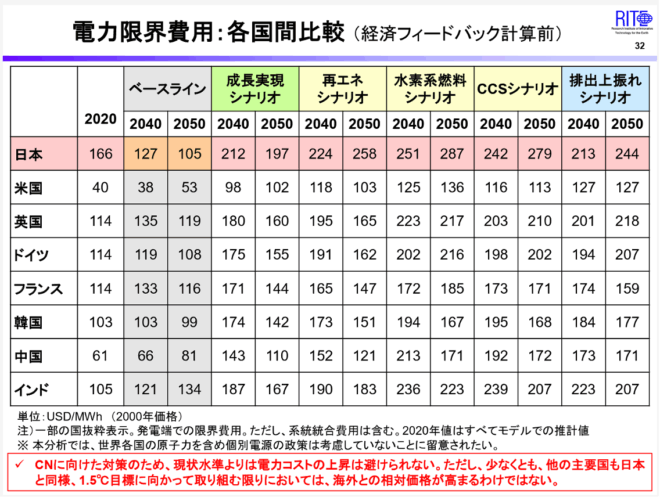

これが今後どうなるか。RITEの推計には、「電力限界費用」がある(図2)。これは電気料金の一部に相当する(より正確に言えば、この電力限界費用とは発電所が販売する電力の価格に相当し、これに「送配電に要する価格」を合計したものが電気料金となる)。

図2 電力限界費用(p32)

出典:2050年カーボンニュートラルに向けた我が国のエネルギー需給分析(総合資源エネルギー調査会第68回基本政策分科会(2024年12月25日)に提示の分析の詳細データ追加版)

図2から数字を拾うと、2020年は166、2040年では「ベースライン」が127、水素系燃料シナリオが251ドル(2000年価格)/MWhなどとなっている。

以下、表1を見ながら計算する(なお、小数点以下は丸めてある。計算を追いたい方のためにエクセルを添付する)。

まず、このモデル試算では為替レートを1ドル=110円としているので、円換算すると、それぞれ18、14、28(円/kWh(2000年価格)となる。

表1 電力限界費用の換算のまとめ

| 2020年 | 2040年 | 2040年 | 単位 |

| ベースライン | 水素系燃料 | ||

| 166 | 127 | 251 | $/MWh(2000年価格) |

| 18 | 14 | 28 | 円/kWh(2000年価格) |

| 17 | 13 | 25 | 円/kWh(2024年価格) |

さらに、内閣府のGDPデフレーターを用いて2024年価格に直すと、1.06で割って、順に17、13、25円/kWh(2024年価格)となる。

電力限界費用の2020年からの変化分だけをこのRITE試算から切り取ると、

2040年ベースライン:△4円

2040年水素系燃料:+8円

となる。つまり、今後、原子力の再稼働などにより、「ベースライン」では電気料金は4円安くなると見通されているのに、脱炭素のコストにより「水素系燃料シナリオ」では電気料金は逆に8円も高くなる。その差は12円/kWh(2024年価格)にも上る、ということになる

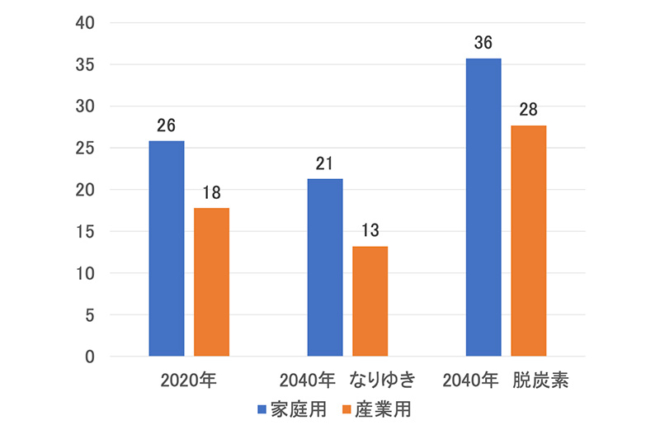

これを図1の電気料金実績(2020年に家庭用26円、産業用18円)に足すと、このモデルがどのような電気料金予測をしているかを計算できる(表2、図3)。なお図3では「ベースライン」を「なりゆき」、「水素系燃料シナリオ」を「脱炭素」と言い換えている。

表2 電気料金の見通し

| 2020年 | 2040年 | 2040年 | |

| ベースライン | 水素系燃料 | ||

| 家庭用 | 26 | 21 | 36 |

| 産業用 | 18 | 13 | 28 |

図3 電気料金の見通し

図3を解釈すると、産業用電気料金は、2020円に18円であったが、これは今後原子力発電の再稼働などによって2040年には13円まで下がる。しかし、脱炭素政策を実施すると、これが28円まで跳ね上がることになる。

同様に、家庭用電気料金は、2020円に26円であったが、これは今後原子力発電の再稼働などによって2040年には21円まで下がる。しかし、脱炭素政策を実施すると、これが36円まで跳ね上がることになる。

図3の「2040年脱炭素」の場合の電気料金(産業用28円、家庭用36円)は、2022年の価格高騰時(産業用28円、家庭用34円)と、偶然だが、とても近い。

つまり、この試算に基づけば脱炭素政策はウクライナ戦争時の電気料金暴騰の再来になるということである。

ウクライナ戦争時以来、日本政府は、電気料金を下げるために累計12兆円もの補助金をばらまいている。その一方で、このような電気料金高騰をもたらす政策を本当に実施するのであろうか?

なお、このモデルの試算は、脱炭素技術の技術開発もその実装も、極めて順調に進むことが想定されている(筆者は現実離れした想定であると思う)。従って、これでも脱炭素による電気料金上昇については、かなり低めの見積もりになっている。

■

関連記事

-

なぜか今ごろ「東電がメルトダウンを隠蔽した」とか「民主党政権が隠蔽させた」とかいう話が出ているが、この手の話は根本的な誤解にもとづいている。

-

「2020年までに地球温暖化で甚大な悪影響が起きる」とした不吉な予測は多くなされたが、大外れだらけだった。以下、米国でトランプ政権に仕えたスティーブ・ミロイが集めたランキング(平易な解説はこちら。但し、いずれも英文)から

-

環境教育とは、決して「環境運動家になるよう洗脳する教育」ではなく、「データをきちんと読んで自分で考える能力をつける教育」であるべきです。 その思いを込めて、「15歳からの地球温暖化」を刊行しました。1つの項目あたり見開き

-

CO2を多く排出するとして、ここのところ先進国ではバッシングを受けている石炭事業だが、世界には多くの炭鉱開発計画がある。 最近出た環境団体グローバル・エナジー・モニターの報告によると、世界で提案されている新しい炭鉱開発事

-

今年の7~8月、東京電力管内の予備率が3%ぎりぎりになる見通しで、政府は節電要請を出した。日本の発電設備は減り続けており、停電はこれから日常的になる。年配の人なら、停電になってロウソクで暮らした記憶があるだろう。あの昭和

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑩:CO2で食料生産は大幅アップ) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表

-

1.コロナ人工説への弾圧と変節 コロナウイルスが武漢研究所で人工的に作られ、それが流出したという説が俄かに有力になってきた。 かつては、コロナ人工説は「科学の否定」であり「陰謀論」だという意見がCNNなどのリベラル系が優

-

「原子力文明」を考えてみたい筆者は原子力の安全と利用に長期に携わってきた一工学者である。福島原発事故を受けて、そのダメージを克服することの難しさを痛感しながら、我が国に原子力を定着させる条件について模索し続けている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間