「再エネ100%の日」という虚構

akinbostanci/iStock

「再エネ100%の日」って何だ?

2025年5月21日付の日本経済新聞に、「東北地方、再エネ発電量急増で出力制御が頻発 電力需要の伸び低く」という記事が掲載されていました。記事の要旨は、「燃料費ゼロの太陽光発電が捨てられている。出力制御の頻度が大幅に増加しており、余剰となった再生可能エネルギーを有効活用するためには、送電網や蓄電池の整備が急務だ」というものです。

再エネの推進そのものは一つの選択肢ですが、記事の中には次のような記述もありました。「再エネ100%の日数も4月1日から5月13日までに6日に上った。この日は蓄電池などを活用して日中の電力をすべてためられれば、原発や火力などの発電は必要ない状況だった」と述べられていました。

この記述は、あたかも再エネの導入量がもう少し増えれば、原子力発電や火力発電は不要になるかのような印象を与える表現です。しかし、具体的なデータは一切示されておらず、このような断定的な主張には慎重であるべきです。そこで、私自身でこの点を検証してみたいと思います。

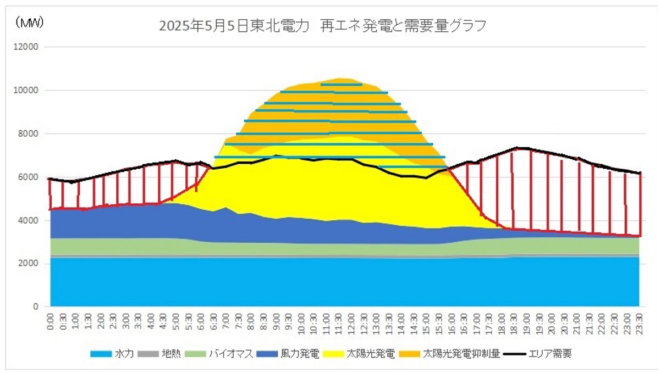

図1 2025年5月5日の東北電力エリア需給、発電実績のグラフ

東北電力ネットワークwebサイトより

図1は、2025年5月5日における東北電力エリアの需給および発電実績を示したグラフです。黒の折れ線はエリア全体の電力需要を、また供給側は再生可能エネルギーに分類される水力、地熱、バイオマス、風力、太陽光の発電量を積み上げ面グラフで示しています。

さらに、太陽光および風力については、実際には出力抑制により発電されなかった分も「仮に発電していたとしたら」という想定のもと、仮想的な発電量として加えています。その結果、青の横縞で示された部分は、日中において再エネの発電量が消費電力量を上回っていた時間帯を表しています。この余剰電力を仮に蓄電池などに貯蔵できたと仮定します。

一方で、赤の縦縞の部分は、夜間帯において再エネの発電量が消費電力を下回っていた時間帯を示しています。もし、日中に蓄えた電力をこの夜間に放電して、赤い縦縞の面積をすべてまかなえたとすれば、「再エネ100%の日」とみなすことができる――ここではそのように定義したいと思います(もちろん、実際にこれだけの電力を貯蔵できる蓄電池を確保することが可能かという課題は別途ありますが、ここではいったん脇に置きます)。

本稿では、「現在、東北地方に設置された再エネ発電設備が、どれだけの電力需要をまかなえるのか?」という点に焦点を当てて見ていきます。

また、厳密には「12時ごろに蓄電した電気を朝3時にさかのぼって使う」といったことは現実には不可能であり、むしろ翌日の0時〜6時の間に使用するのが妥当なシミュレーションの枠組みでしょう。ただし、今回は簡略化のため、1日を0時〜24時で区切り、その範囲内での過不足を評価することにします。

実際に計算してみた

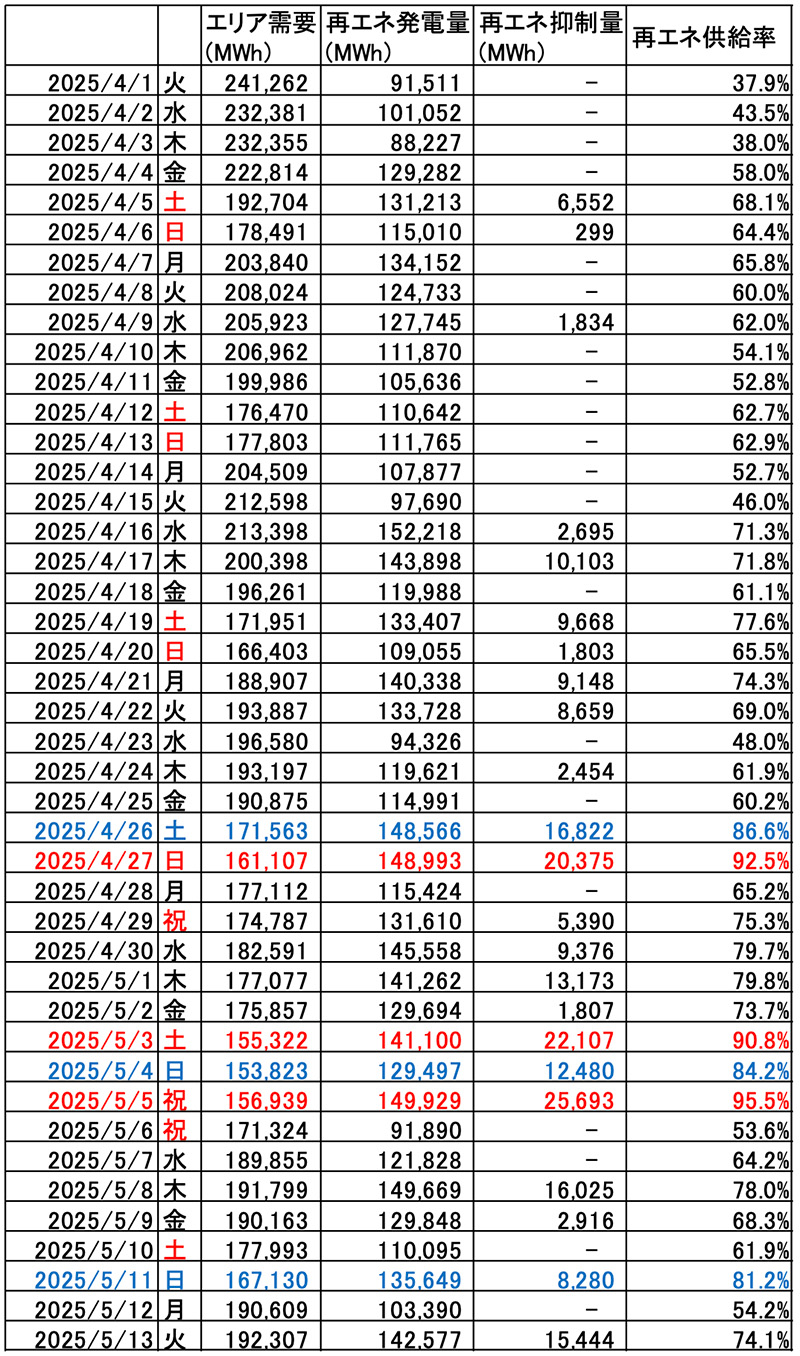

電力各社は、それぞれのエリア内における総需要(電力消費量)および、発電種別ごとの実績発電量をWebサイト上で公表しています。表1は、日経記事で言及されていた東北電力ネットワーク管内における、4月1日〜5月13日の期間における日別データをまとめたものです。具体的には、総需要(MWh)、再生可能エネルギーによる発電量、参考として再エネ抑制量(出力制御された分)を日量ベース(MWh)で記載しています。

なお、再エネ発電量については、抑制がなかったものと仮定し、再エネ抑制量を加算してシミュレーションを行っています。

表1 2025年4月1日~5月13日東北電力エリアの総需要と再エネ発電量

東北電力webサイトのデータから筆者が計算

一番右の列は「再エネ供給率(%)」で、これは単純に「再エネ発電量 ÷ 総需要」で算出したものです。この供給率が100%に達していれば、図1における青の面積(再エネの余剰電力)と赤の面積(再エネの不足分)が等しくなっているはずです。

なお、水力発電の中でも「揚水式発電」はこの集計に含めていません。なぜなら、揚水発電は発電を行う前に、別の時間帯に電力を使って水を上池へくみ上げる必要があるため、純粋な電源としては扱いにくいからです。実際、揚水の効率はおおよそ70%程度とされ、100MWhを発電するためには約130MWhの電力を消費します。そのため、発電量として加算してしまうと、逆に供給力を過大評価することになります。加えて、上池の水位が日々低下してしまうため、連続的に使用するには制限があるという点でも、日量ベースでの供給力には適さないといえます。

表1がその計算結果です。驚くべきことに、「再エネ供給率が100%」の日は1日も存在しません。私の計算に誤りがあるのでしょうか? 最も再エネ供給率が高かったのは、5月5日の祝日で、それでも95.5%にとどまりました。

再エネ供給率が90%を超えた日は赤字で示しましたが、わずかに3日間しかありません。さらに、80%を超えた日を青字で示しましたが、こちらも3日間のみです。赤字と青字を合わせると、日数は6日間になります。

おそらく、日経の記事が「再エネ100%」と表現したのは、この再エネ供給率が80%以上の日を便宜上100%とみなしたのではないかと推測されます。しかし、そうであればかなり無理のある数字の扱い方だと言わざるを得ません。

選定された期間にも問題があるのでは?

表1の赤字・青字の日を確認すると、4月26日、4月27日、5月3日、5月4日、5月5日、そして5月11日となっています。このうち5月11日を除く5日間は、いわゆるゴールデンウィーク期間に該当します。

この時期は、正月と並んで日本の経済活動が大幅に停滞する特殊な期間であり、多くの企業や工場が操業を停止します。つまり、電力需要が1年のうちでも極端に低い時期だといえます。

また、4月~5月は雪解け水が河川に流れ込み、水力発電が年間でもっとも稼働する時期です。図1を見ても、水力発電が約30%を占めており、これは他の季節には見られない高稼働ぶりです。夏場や冬場には、これほどの水力発電量は見込めません。

加えて、水力発電はすでに適地の多くが開発済みであり、今後の大幅な増設は現実的ではありません。したがって、水力を含めた再エネの供給力が、今後劇的に増加する可能性は極めて低いと考えられます。

日経の記事では、「4月〜5月のわずか1か月半の間に、再エネ100%の日が6日間もあった」としていますが、実際には年間を通して再エネ供給率が80%を超える日自体が、この6日間しかない可能性が高いのです。

そもそも、80%をわずかに超えた程度の日を「原子力も火力も要らない“再エネ100%”の日」と表現すること自体、きわめて誤解を招くものであり、データに基づいた説明とは言いがたいと私は感じています。

「もったいない論」に潜む違和感と現実

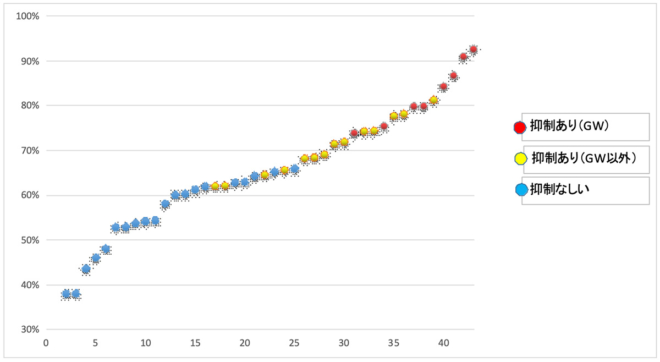

最後に再エネ供給率80%以下の日の分布を見てみましょう。4月1日から5月13日までの43日間について、再エネ供給率が80%未満の日を小さい順に並べたのが図3です。

図3 2025年4月1日~5月13日東北電力エリアの再エネ率を小さい順に並べたもの

東北電力webサイトのデータから筆者が計算

この図では、出力抑制が発生した日を赤と黄色の点で、抑制がなかった日を青の点で示しています。具体的には、出力抑制があった日のうちゴールデンウィーク期間内のものを赤い点、それ以外の日を黄色の点としています。

これを見ると、出力抑制が行われた日数は、ゴールデンウィーク期間を除けばわずか14日間にとどまります。

毎年この時期になると、「再エネがもったいない」「○○万kWhが捨てられた。これは○○世帯分の電力に相当する」といった記事が多く見られます。しかし、そもそもゴールデンウィークとは、日本中の経済活動がほとんど止まる特殊な時期です。その間に多少余剰電力が生じたところで、日本経済全体にとってどれほどの損失なのでしょうか。

もしも「再エネ由来の電気を1kWhたりとも無駄にしたくない」と本気で考えるのなら、いっそ「ゴールデンウィーク廃止、みんなで働こうキャンペーン」でも始めたらどうか――そんな皮肉のひとつも言いたくなります。

関連記事

-

脱炭素、ネットゼロ——この言葉が世界を覆う中で、私たちは“炭素”という存在の本質を忘れてはいないだろうか。 炭素は地球生命の骨格であり、人間もまたその恩恵のもとに生きている。 かつてシュタイナーが語った「炭素の霊的使命」

-

3.11から7年が経過したが、我が国の原子力は相変わらずかつてない苦境に陥っており、とくに核燃料サイクルやバックエンド分野(再処理、プルトニウム利用、廃棄物処分など)では様々な困難に直面している。とりわけプルトニウム問題

-

遺伝子組み換え(GM)作物に関する誤解は、なぜ、いつまでたっても、なくならないのか。1996年に米国で初めて栽培されて以来、「農薬の使用量の削減」などたくさんのメリットがすでに科学的な証拠としてそろっている。なのに、悪いイメージが依然として根強い背景には何か理由があるはずだ。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 欧州で旱魃が起きたことは、近年の「気候危機」説の盛り上が

-

「口では福島支援と言いながらちっとも支援していない」。原子力規制委員会の田中俊一委員長は9月11日の記者会見で、福島第一原発事故の汚染水漏れで福島県や近県の水産物を敬遠する動きが国内外で強まっていることに不満を示した。

-

国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。 1・

-

福島原発事故後、民間の事故調査委員会(福島原発事故独立検証委員会)の委員長をなさった北澤宏一先生の書かれた著書『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』(ディスカバー・トゥエンティワン)(以下本書と略記、文献1)を手に取って、非常に大きな違和感を持ったのは私だけであろうか?

-

米国の元下院議長であった保守党の大物ギングリッチ議員が身の毛がよだつ不吉な予言をしている。 ロシアがウクライナへの侵略を強めているのは「第二次世界大戦後の体制の終わり」を意味し、我々はさらに「暴力的な世界」に住むことにな

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間