スペイン大停電の原因は過剰な再エネ依存と判明:日本にも迫る電力不安の現実

JaviJ/iStock

2025年4月28日にスペインで発生した大規模停電は、再生可能エネルギーの急速な導入がもたらすリスクを象徴する出来事であった。太陽光や風力などの直流発電からインバーターを介して交流に変換する電源の比率が高まる中、電力系統の安定維持に不可欠な無効電力の調整が十分に行えず、広範なエリアで電圧が上昇した。その結果、発電機が次々に停止し、供給力が不足して広域停電に至った。幸いにも送電線や発電設備に損傷はなく、翌日には復旧が可能となった。

スペイン政府の報告書では、政府が再エネ推進の立場にあることから、「再エネ電源が多くても、十分な無効電力調整能力はあった」との見解が示されているが、調整可能な発電所の減少は認めている。このまま「過剰な再エネ依存」が進めば、大規模停電が再び発生するか、あるいは無効電力調整のための設備増設により電力価格がさらに高騰する可能性がある。

再エネの過剰導入が引き起こす電力系統リスクの実態、そして日本も同じ方向に進みつつあることの危険性を見ていきたい。

無効電力調整と電圧調整

「無効電力」なんて聞きなれない言葉を耳にしただけで、拒絶反応を示す人もいるだろう。今回は、専門家の方からお叱りを受ける覚悟で、超ざっくりと無効電力と交流系統の電圧制御の関係について、必要な部分だけを切り出して私なりに説明してみたい。

まず「無効電力」という言葉から、「無駄な電力では?」という印象を持つかもしれない。これは誤ったイメージだ。この言葉は、英語の “active power(有効電力)” と “reactive power(無効電力)” を直訳したことに由来している。

有効電力は、たとえばモーターで運動エネルギーに、電熱器で熱エネルギーに変換して、実際に活用できる電力である。だから「有効な電力」と呼ばれているのだろう。一方、無効電力は、電力系統内で電圧を保つために供給・消費されるが、他のエネルギーに変換されることはない。そこから「無効」という名前がついたのだろうが、実はこの電力がなければ系統電圧を安定して維持することができず、非常に重要な役割を果たしている。

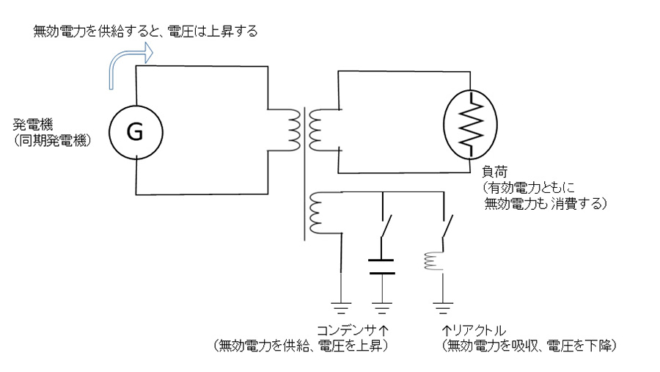

図1に、交流電力系統における無効電力の流れのイメージを示す。一般的な負荷は誘導性を持つため、無効電力を消費(吸収)する性質がある。無効電力が消費されると、電圧は低下する。この電圧低下を補うため、系統の中間に位置する変圧器(トランス)にコンデンサを接続し、無効電力を供給して電圧を上昇させる。また、発電機から無効電力を供給して同様に電圧を上げる方法もある。

図1 無効電力の制御と交流電圧の調整の概要図

このとき、発電機の内部ではコイルに印加する直流電圧(界磁電圧)を調整することで無効電力を供給しており、こうした制御は同期発電機のように交流を直接発電する方式でなければ実現できない。反対に、夜間帯など負荷が軽くなって電圧が過剰に上昇する場合は、無効電力を吸収する方向に動作させ、電圧を下げる調整を行う。

なお、無効電力は送電距離が限られるため、各所の変圧器や発電機がそれぞれ自分の周辺の電圧調整を担う必要がある。ちなみに、電圧を上げるために発電機から無効電力を供給することを「遅相(ちそう)運転」または「遅れVar(バール)」と呼び、電圧を下げるために発電機が無効電力を吸収することを「進相(しんそう)運転」または「進みVar」と呼ぶことがある。

太陽光発電や風力発電の場合、直流で発電された電気はインバーターによって交流に変換される。この変換器(インバーター)は一般的に力率一定で動作するため、無効電力に関しては供給も吸収も行わず、有効電力のみを系統に供給する。

近年では、無効電力の調整が可能なスマートインバーター機能の開発も進んでいるが、依然として非常に高価であり、導入すれば発電単価のコスト上昇につながる。

さらに、無効電力はどれだけ調整しても、発電事業者の収入には直接結びつかないという側面がある。そのため、既存の発電機については対応が可能であっても、今後新設される発電機においては、無効電力調整機能の導入に対し、発電事業者が応分のコスト負担を求めてくる可能性がある。

大停電当日スペインで起きたこと

話をスペインで発生した広域停電に戻す。停電当日の午前中は、安定した天候と平日であったことから電力需要は低調だった一方、太陽光発電は好調であった。その結果、スペインの卸電力市場価格はマイナスとなり、既設の太陽光発電設備は「お金を払ってでも電気を引き取ってもらう」状態に陥った。これにより、火力発電や水力発電といった、無効電力の供給が可能な調整力のある電源は市場から締め出される形となった。

その結果、系統の電圧を支える無効電力の供給能力を持つ電源が減少し、スペインの系統電圧は高止まりの状態で推移していた。スペインでは、火力発電について最低限の並列運転台数を確保するルールが存在するが、この日はスペイン南西部にある火力発電機が故障により停止し、予定していた並列台数を1台下回る事態となった。

なお、スペイン政府の報告書では「それでも無効電力の調整力は十分にあった」としているが、実際には余力が減少しており、わずかな調整ミスでも系統電圧が過昇するリスクがある状態であった。

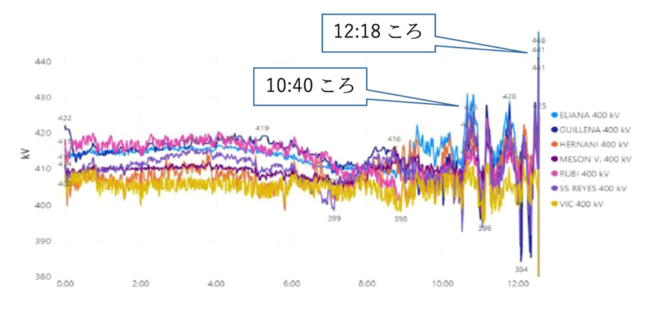

4月28日、午前10時以降に系統電圧が通常よりも大きく変動する現象が見られた(図2)。詳細は省くが、系統運用者はその都度、前述の無効電力の調整機能を活用して状況に対応していた。

図2 4月28日午前中のスペイン各地の電圧値グラフ(スペイン政府報告書)

10:40頃から電圧変動が大きくなり、12:18以降手に負えなくなる

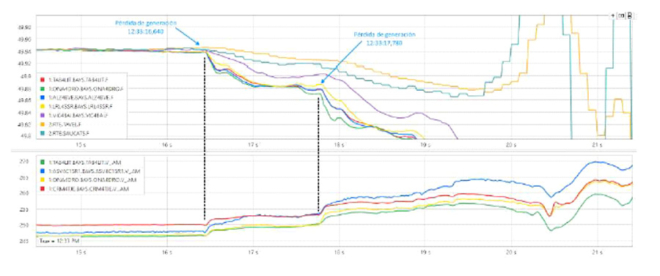

しかし、12時03分に周波数の変動を伴う大きな電圧変動が発生し、その後、12時16分および12時19分にも周波数・電圧の変動が続いた。さらに、12時32分にはスペイン南東部グラナダにある火力発電所が停止。その後、フランスとの連系送電線が停止し、スペイン系統では周波数の低下と電圧の上昇、発電機の停止が連鎖的に起こり、ブラックアウトへと坂道を転げ落ちるような事態に至った(図3)。

図3 12:32ころの系統周波数と系統電圧(スペイン政府報告書)

発電機停止と周波数低下の相互作用で、停電範囲が広がっていった。南西部の太陽光、風力発電もこの時に停止した

また、報告書では「脱調現象」に伴う電圧や周波数の振動も記録されている。日本の場合、脱調が検出された際には送電系統を分割したり、出力に振動が見られる発電機を停止させたりして、脱調の拡大を防ぐ保護装置が備えられている。しかし、スペイン側の報告書には、そうした装置に関する記述は見られなかった。

一般に、系統動揺の解析は日本よりもヨーロッパのほうが進んでいるとされるが、再エネの急速な導入により、系統動揺の解析や対策が追いついていないのではないかという疑問も残る。

自然エネルギー財団の切り取り報道

スペイン政府の報告書を受けて、自然エネルギー財団は早速反応し、「スペインにおいて自然エネルギーが電力供給の高い比率を占めていたことがブラックアウトの原因であるとする意見を否定し、複合的な要因による電圧制御の失敗によってブラックアウトが発生した」と記載している。

確かに、太陽光発電や風力発電が突如として異常動作を起こし、系統の電圧を乱してブラックアウトを引き起こしたわけではない。しかし、スペイン政府の報告書全体を注意深く読むと、「再生可能エネルギーの導入拡大により、系統から回転機(同期発電機)が締め出され、その結果として無効電力の調整機能が不足し、それが系統不安定化の原因となった」と明確に指摘している。

無効電力の大切さを訴えてもお金にならなければ導入はしない

系統電圧を安定的に調整するために必要な無効電力を十分に供給するには、再生可能エネルギー発電所に無効電力制御機能(スマートインバーター機能など)の搭載を義務づけることが、各国で検討されている。しかし、その導入には高コストが伴い、発電事業者にとって経済的インセンティブが乏しいのが実情である。最終的には、そのコストを誰かが負担しなければならず、電気料金の上昇要因となることも避けられない。

これまで日本では、再エネ導入拡大に向けた議論は、需給バランスや周波数調整など、有効電力の調整に関する検討が中心であった。しかし、今回のスペインでの大規模停電事故は、電圧や無効電力に関する調整の重要性を改めて示すものとなった。

とはいえ、現行の日本の制度においては、再エネ、火力、原子力を問わず、無効電力の供給機能について「系統連系技術要件」において、「電圧階級に応じて、指定された電圧・無効電力で運転する機能を具備すること」と記載されているのみである。必要な制御機能を追加しても、その分が売電価格に反映される仕組みにはなっていないのが現状だ。

スペインでの停電は、「再エネは善である」という前提が、必ずしも無条件に成り立つものではないことを、私たちに警告しているのではないだろうか。日本も、感情的なイメージではなく冷静な視点に立ち、再生可能エネルギーを「主力電源化」することが本当に合理的で持続可能な道なのか、今こそ再考すべき時期に来ている。

関連記事

-

米国21州にて、金融機関を標的とする反ESG運動が始まっていることは、以下の記事で説明しました。 米国21州で金融機関を標的とする反ESG運動、さて日本は? ESG投資をめぐる米国の州と金融機関の争いは沈静化することなく

-

「世界はカーボンニュートラルへ一丸となって歩み始めた」「米国トランプ政権がパリ協定を離脱しても、世界の脱炭素の流れは変わらない」——といった掛け声をよく聞く。そして日本では脱炭素のためとしてグリーントランスフォーメーショ

-

新設住宅への太陽光発電設置義務付けを検討中の東京都がQ&Aとして「太陽光発電設置 解体新書」を8月1日に出した。 Q&Aと言っても筆者がこれまで指摘した、一般国民の巨額の負担や、江戸川区等の洪水時の感電による二次

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

-

実は、この事前承認条項は、旧日米原子力協定(1988年まで存続)にもあったものだ。そして、この条項のため、36年前の1977年夏、日米では「原子力戦争」と言われるほどの激しい外交交渉が行われたのである。

-

監督:太田洋昭 製作:フィルムボイス 2016年 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電も電力不足もないが、エネルギーをめぐるさまざまな問題は解決していない。現実のトラブルから一歩離れ、広

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

-

IPCCは10月に出した1.5℃特別報告書で、2030年から2052年までに地球の平均気温は工業化前から1.5℃上がると警告した。これは従来の報告の延長線上だが、「パリ協定でこれを防ぐことはできない」と断定したことが注目

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間