IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

oonal/iStock

前回の論点㉒に続いて「政策決定者向け要約」を読む。

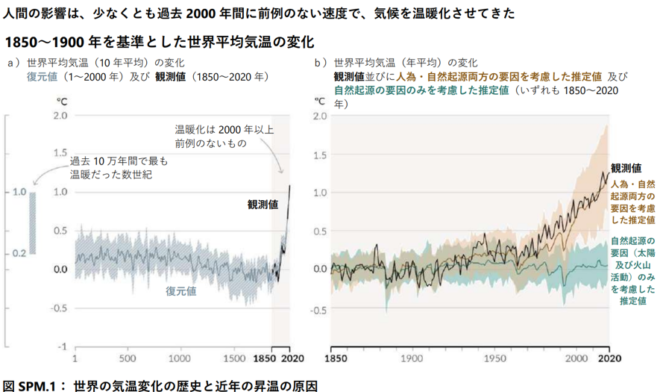

冒頭にある図がこれだ(訳は気象庁)。

図1

過去2000年にわたる地球の平均気温が書いてあって、最近になって前例の無い気温まで急激に上がった、となっている。

この図の「復元値」を見ると(「観測値」とだぶっていて見にくいが)、過去に比べて、1850年から2000年にかけて急激に気温が上昇した、となっている。

この「復元値」とは、発掘されたサンプルから気温を計算したものだ。例えば木の年輪の幅を読んで、幅が広い年は気温が高かった、などと推計する。

実はこれとほぼ同じ曲線が2000年のIPCC第3次報告で掲載された。だがこの復元値の推計方法に問題ありとして大いに批判され(具体的な批判の内容は伊藤公紀先生がまとめている)、2013年のIPCC第5次報告ではこの曲線は消滅していた(筆者による解説)。

それが今回の2021年第6次報告で復活した訳だ。

いったい何が起きたのか、2000年の報告以来この問題に関わっているステファン・マッキンタイアが分析を続けている。

結論は、限りなくクロに近いようだ。

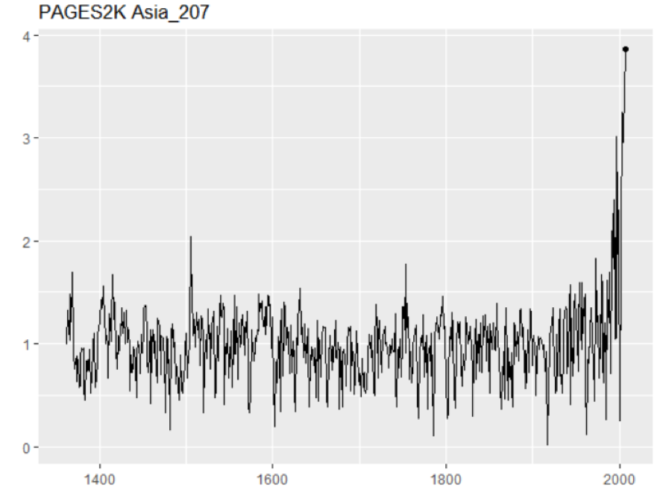

例えばIPCCの元論文では木の年輪に基づいてパキスタンのある地点における気温をこう「再現」している。

図2

横軸は西暦で、縦軸は気温。1950年ごろから急上昇しているように見える。

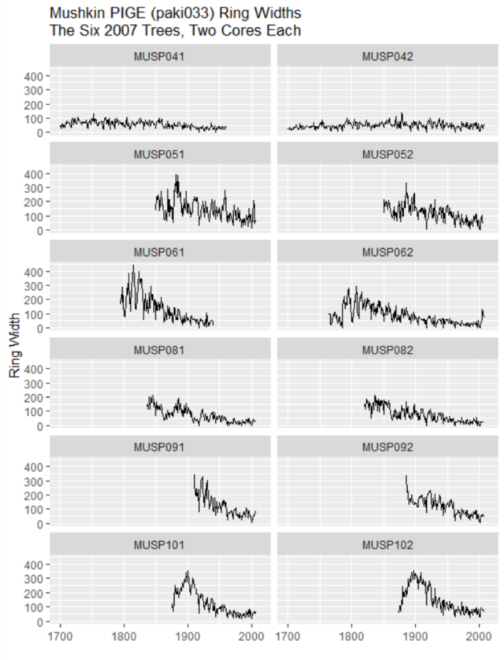

ところがこの「再現値」の元になったデータを見るとこうだ。

図3

横軸は西暦、縦軸は年輪の幅であり、上から6つの木が並んでいて、左右2つずつあるのは同じ木から2つずつサンプルを取ったものだ。

ちなみに右肩下がりになっているのは樹齢が上がると成長が遅くなるからで、気温の低下とは直結しない。

それにしても、このデータを、どう加工したら、図2になるというのか? 有り得ない、とマッキンタイアは批判する。

マッキンタイアは、他にも、サンゴやプランクトンなど様々なサンプルに基づく世界各地の気温の再現値について、IPCC報告の批判的な検証を続けている。驚くことに、これがことごとくアウトのようだ。

ということで、今回のIPCC報告、残念ながら報告書の一番初めの図でもうコケている。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点㉔」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

東日本大震災から、3月11日で1年が経過しました。復興は次第に進んでいます。しかし原発事故が社会に悪影響を与え続けています。

-

テスラが新車を発表し、電気自動車(EV)が関心を集めている。フランスのマクロン大統領は「2040年までにガソリン・ディーゼル車の販売を停止する」という目標を発表した。つまり自動車はEVとハイブリッド車に限るということだが

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 日本は約47トンのプルトニウム(Pu)を保有している。後述するIAEAの有意量一覧表に拠れば潜在的には約6000発の原爆製造が可能とされている。我が国は「使用目的のないプルトニウムは

-

気候変動対策のひとつとして、世界各地で大規模な太陽光発電や風力発電プロジェクトが計画されている。しかし、経済的要因や政策の変更、環境への影響などから、こうしたプロジェクトが撤退や中止に至っているケースも多い。 有名な事例

-

3.11福島原発事故から二年半。その後遺症はいまだに癒えておらず、原子力に対する逆風は一向に弱まっていない。このような状況で、原子力の必要性を口にしただけで、反原発派から直ちに「御用学者」呼ばわりされ、個人攻撃に近い非難、誹謗の対象となる。それゆえ、冒頭で敢えて一言言わせていただく。

-

2023年4月15日(土曜日)、ドイツで最後まで稼働していた3機の原発が停止される。 ドイツのレムケ環境大臣(ドイツ緑の党)はこの期にご丁寧にも福島県双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、「福島の人々の苦しみ

-

無資源国日本の新エネルギー源として「燃える氷」と言われるメタンハイドレートが注目を集める。天然ガスと同じ成分で、日本近海で存在が確認されている。無資源国の日本にとって、自主資源となる期待がある。

-

日本の原子力規制委員会(NRA)は、アメリカの原子力規制委員会(NRC)と同じ名前を使っています。残念ながら、その中身は大きく違います。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間