電力自由化で電気代は下がるのか

来年4月から電力の小売り自由化が始まる。世の中では自由化=善だと思い込んでいる向きもあるが、それが望ましいのは、価格が下がってサービスが改善され、消費者にメリットがある場合だ。一般論としては市場を競争的にすると価格は下がるが、電力のように規模の経済が大きい産業については一概にはいえない。

特に今回は既存の電力会社が原発を止めて大幅に発電単価が上がり、供給責任を一方的に負わされ、バックエンドの廃棄物コストをどう負担するのかというルールも決まらないまま、再エネに過大な補助をつけ、いわば電力会社の手をしばって新電力に殴らせる、きわめてゆがんだ自由化である。

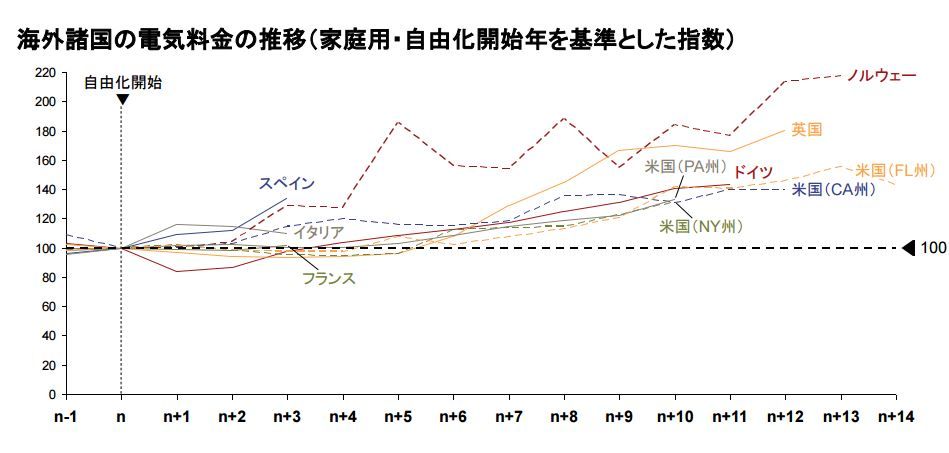

自由化で業者が増えると燃料の調達コストが上がり、価格を自由化すると独占価格になって上がることもある。これまでの各国の自由化の実績をみても、次の図のように自由化後に電気代は上がる場合が多い(ATカーニー調べ)。

これは原油価格の上昇や税制の影響あるが、少なくとも自由化で劇的に電気料金が下がった国はない。逆にアメリカのように大停電が起こったケースがあり、少なくとも価格面からみる限り、自由化のメリットはそのコストに見合わない。日本のように大部分の燃料を輸入に依存している国では、規模の経済が失われる影響が大きい。

他方で、自由化によってイノベーションが促進される効果もある。長期的に考えると、新しい業者が参入して再生可能エネルギーの比重が高まることは望ましいが、現在のFIT(固定価格買取制度)は市場を大きくゆがめており、このまま自由化すると不公正競争が拡大するおそれが強い。ドイツのように、電気料金が2倍近くになるおそれもある。

もう一つの不確定要因は、原発がいつ正常化するか見通せないことだ。今年の初めには再稼動するといわれていた川内原発は8月にようやく始まるが、それ以外はまだ予定も立たない。2基動かすのに2年というペースでは、あと15年で15基がせいぜいだろう。その前に40年の期限が来る原子炉があるので、経産省のいう「20〜22%」という原子力比率は不可能だ。15%がせいぜいだろう。

コストという面から考えると、石炭のほうが建設コストは安いが、これも原子力の見通しがはっきりしないと建設計画が立たない。もし原子力が早期に正常化するのであれば、今の小規模なLNGでつなぐほうが安いが、廃炉になるなら大規模な石炭火力のほうがよい。こうした不確実性が大きいことが、電力会社の経営を不安定にし、コストを上昇させている。

今の状態では、電力会社の発電コストは通常より50%ぐらい高いので、新電力が参入すれば価格で優位に立つ可能性もあるが、これも原子力が正常化したらとても競争できない。したがって新規に発電所を建てることは(太陽光以外は)困難なので、電力会社からの卸売りでやるしかない。

そうすると——発送電が分離されるまでは——託送料(卸売り料金)で新電力の経営は大きく左右されるが、既存の電力会社より安く供給できる新電力は、自前で設備をもつエネットなどに限られるのではないか。

いずれにせよ、今のように全国の原発が法的根拠もなく止まっている状態を解決するか、少なくともそのスケジュールが明らかにならない限り、自由化によってかえって競争はゆがめられる。原子力規制委員会は経産省の所管ではないが、内閣が指導力を発揮して原子力を正常化することが最優先だ。自由化はその後でも遅くない。

(2015年7月27日掲載)

関連記事

-

原子力規制委員会は本年(2016年)1月、国際原子力機関(IAEA)の総合的規制評価サービ ス(IRRS)を受けた。IRRSは各国の規制の質の向上を目指してIAEAがサービスとして実施しているもので、2006年から15年までに延べ70回実施されている。

-

MMTの上陸で、国債の負担という古い問題がまた蒸し返されているが、国債が将来世代へのツケ回しだという話は、ゼロ金利で永久に借り換えられれば問題ない。政府債務の負担は、国民がそれをどの程度、自分の問題と考えるかに依存する主

-

6月29日のエネルギー支配(American Energy Dominance)演説 6月29日、トランプ大統領はエネルギー省における「米国のエネルギーを束縛から解き放つ(Unleashing American Ener

-

ロシアの国営原子力会社ロスアトムが6月、トリチウムの自らの分離を、グループ企業が実現したと発表した。東京電力の福島第一原発では、炉の冷却などに使った水が放射性物質に汚染されていた。

-

去る10月22日に経済産業省は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に関して、同法に基づく価格決定ルールの運用変更案を定めた省令、告示のパブリックコメントを開始した。この改正内容のう

-

2017年3月22日記事。東京電力ホールディングス(HD)は22日、今春に改定する再建計画の骨子を国と共同で発表した。他社との事業再編や統合を積極的に進める方針を改めて明記した。

-

東日本大震災以降、エネルギー関連の記事が毎日掲載されている。多くの議論かが行われており、スマートメーターも例外ではない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間