「日米中連合製原子炉AP1000」の世界展望

近年、日本は安部首相を先頭にして、世界各国に原子力発電プラントを売り込んでおり、いくつか成功をしている。原子力発電の輸出は、そもそも新興国の電力を安価に安定に供給し、生活を豊かにし、貧困から来る紛争や戦争を防ぎ、輸出国輸入国双方の国富を増大させる。また輸出国と輸入国は原子力平和利用協定を締結して、核兵器への転用を禁止させることができ、核不拡散に有効で、平和に貢献する。原子力平和利用の輸出が核兵器を作らせない実際の有効な手段で、我国では東芝、日立、三菱の3社が輸出競争を繰り広げ、世界最大の輸出国である。

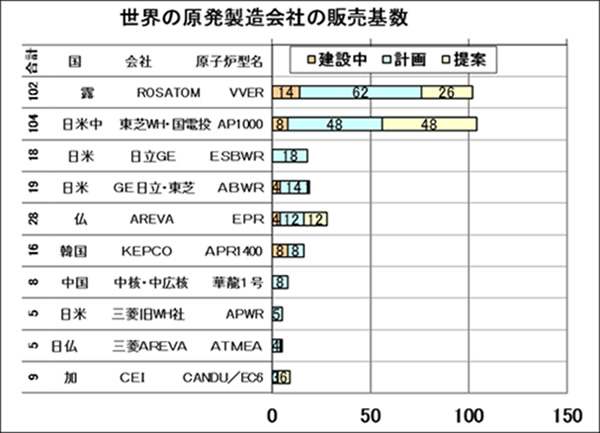

1.トップレベルのAP1000の輸出競争力

世界の主な原子力発電輸出企業と炉型、その販売状況を図―1に示すが、ロシアのROSATOM社のVVERと日米中の連合である東芝WH社・国家電力投資公司のAP1000が世界の2強で輸出競争を繰り広げている。この2強に比べると日立GE、AREVA、KEPCO、三菱・AREVAは販売実績が3分の1以下で低い。

注1・東芝WH・国電投:東芝・ウエスチングハウス(WH社)・国家電力投資集団:AP1000以外に中国自主知財権のある炉CAP1400を含めている。建設中は中国三門2基、海陽2基、米国Vogele2基、V.C.Summer2基、計画中は中国28基、米国6基、インド6基、英国3基、トルコ4基、ブルガリア1基)

注2・中核・中広核:中国核工業集団・中広核集団

注3・三菱:三菱重工

注4・CEI;CANDU ENERGY Int

ロシアのROSATOM社は原子力発電運転から設備製造、燃料供給を行う国家の後ろ盾を持つ強力な産軍総合国有企業で、計装部門に弱いがドイツのシーメンスと提携し、その弱点を補っている。

東芝は複合電機メーカーとして電子デバイス事業やデジタルプロダクツ事業、半導体事業、電力・社会システム事業、BWRなどを扱う総合エンジニアリング設備製造企業で高い品質保証能力を持つが、完全な核燃料供給部門も原子力発電所も持っておらず、総合力では厳しいものがあった。

しかし、東芝は2006年9月にPWRと核燃料製造に強いWH社を54億ドル6210億円で買収し、BWRだけしか扱えない制約をPWR事業・燃料事業にも拡大し、製造、販売、技術面で補完関係を作り、単独では手がけることが困難だった新たな事業領域に進出している。

中国の第3世代炉自主化委託プロジェクトの競争入札ではWH社のAP1000がフランスのEPR、ROSATOMのVVERと競い、競争に勝った。2007年3月1日には中国でのAP1000の採用が決まり、国家核電技術公司と米国WH社は原子炉本体部材供給と技術移転契約を締結した。この中国側の受け入れエンジニアリング企業、国家核電技術公司は本年3月に中国の5大電力会社の一つである中国電力投資公司と合併し、エンジニアリング電力企業、国家電力投資公司になっている。

この企業の総資産は約10.1兆円、総収入は3.1兆円で、東芝の総資産6.2兆円、総収入6.5兆円と合わせれば、ROSATOM社の総資産4.4兆円、総収入1.3兆円を遥かにしのぐ資金力を持つ大連結であり、競争力は世界一と言っても過言ではない。

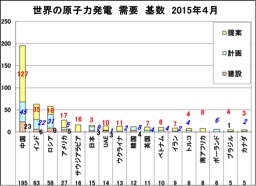

2.世界の原発需要

世界の原子力発電需要は図2に示すが、中国、インド、ロシアなどが大規模需要国で、中国が群を抜き大きく、次にインド、ロシアで中国の約3分の1である。米国は中国の約7分の1、次の需要国のサウジアラビアや日本やUAEやウクライナや韓国、英国、ベトナム、イラン、トルコ、南アなどは中国の10分の1以下である。

中国、ロシア、韓国、日本など大規模原発導入国では国産化政策、内需産業化政策によって輸入を制限しているので、いったん輸出に失敗するとその市場に輸出することは困難になる。しかし、一旦採用されるとその炉型が標準化され大量に導入される。

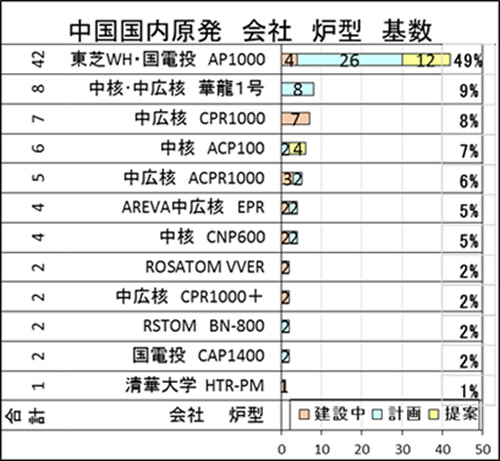

中国での今後の建設・計画・提案の炉型の分布を図-3に示すが、東電事故のような全電源喪失時でも自然に原子炉が冷却される固有安全性設備を備えたAP1000が今後、圧倒的に採用建設される計画で、その占有率は49%にも達する。世界的にもAP1000型の改良第三世代炉の需要が増大している。

3.東芝WH社AP1000の世界展望

東芝はAP1000のお陰で中国市場に参入でき、市場の大部分を占められた。またAP1000プロジェクト設備の供給資格合格会社の認定機関である国核維科核電技術服務有限公司が2013年5月に設立され、大量の設備を製造の拠点と品質保証機関が中国にできた。米国や英国でのAP1000の建設は、安価な部品が中国から供給されるようになった。これが東芝WH社の国際競争力の強化にも役立っている。

また、資金力、技術力、経営能力などが無い新興国サウジアラビア、UAE、ベトナム、トルコなどへの輸出では単なる設備機器の輸出建設だけでは顧客は満足せず、UEAへの韓国KEPCOのように建設から燃料供給、運転、補修までの経営参加、さらには国の規制法令の整備、経済育成、国家総合安全保障までもが求められてきている。

このような要請にも日米中の国を超えた企業連合、国家連合での集団輸出ができる東芝WH社・国家電力投資公司が日立GEや三菱AREVAやKEPCO、中核集団・中広核集団よりは強く、ROSATOMに対抗できると期待される。

(2015年6月22日掲載)

関連記事

-

今年7月から実施される「再生可能エネルギー全量買取制度」で、経済産業省の「調達価格等算定委員会」は太陽光発電の買取価格を「1キロワット(kw)時あたり42円」という案を出し、6月1日までパブコメが募集される。これは、最近悪名高くなった電力会社の「総括原価方式」と同様、太陽光の電力事業会社の利ザヤを保証する制度である。この買取価格が適正であれば問題ないが、そうとは言えない状況が世界の太陽電池市場で起きている。

-

福島事故後の世界各国の原子力政策や原子力計画から、大きく原子力推進国と原子力撤退国(脱原子力国)に分類される。さらに現在、原子力発電所を持っている国とこれから原子力発電所を持とうとしている国(新規導入国)に分類される。

-

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞による

-

エネルギー問題では、常に多面的な考え方が要求される。例えば、話題になった原子力発電所の廃棄物の問題は重要だが、エネルギー問題を考える際には、他にもいくつかの点を考える必要がある。その重要な点の一つが、安全保障問題だ。最近欧米で起こった出来事を元に、エネルギー安全保障の具体的な考え方の例を示してみたい。

-

オーストラリアは、1998年に公営の電気事業を発電・送電・小売に分割民営化し、電力市場を導入した。ここで言う電力市場は、全ての発電・小売会社が参加を強制される、強制プールモデルと言われるものである。電気を売りたい発電事業者は、前日の12時30分までに卸電力市場に入札することが求められ、翌日の想定需要に応じて、入札価格の安い順に落札電源が決定する。このとき、最後に落札した電源の入札価格が卸電力市場価格(電力プール価格)となる。(正確に言うと、需給直前まで一旦入札した内容を変更することもできるが、その際は変更理由も付すことが求められ、公正取引委員会が事後検証を行う。)

-

東日本大震災から5年余が経過した。その時の東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、福島県および周辺都県の環境が汚染された。その後の除染によって福島県の環境放射能はずいぶんと減衰し、福島県の大半の地域で追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト(mSv)を下回るようになった。

-

昨年の震災を機に、発電コストに関する議論が喧(かまびす)しい。昨年12月、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電の発電原価を見直したことは既に紹介済み(記事)であるが、ここで重要なのは、全ての電源について「発電に伴い発生するコスト」を公平に評価して、同一テーブル上で比較することである。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間