日本の停電時間が短いのはなぜか

(GEPR編集部より)GEPRはNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)と提携し、相互にコンテンツを共有します。民間有志からつくる電力改革研究会のコラムを提供します。

停電はなぜ起こるのか

停電は多くの場合、電気設備の故障に起因して発生する。とはいえ設備が故障すれば必ず停電するわけではない。多くの国では、送電線1回線、変圧器1台、発電機1台などの機器装置の単一故障時に、原則として供給支障が生じないように電力設備を計画することが基本とされている(ただし影響が限定的な供給支障は許容されるケースが多い)。

また送電線2回線故障などの機器装置の2箇所以上の同時故障に対しては、稀頻度であるため一部の供給支障は許容されるものの、供給支障規模が大きく、社会的影響が大きい場合には対策が検討され、リスクとの見合いで実施が判断される。この点から言うと、電力設備の計画の仕方自体はどの国も似たり寄ったりで、停電時間の差異には影響しない。

また電気は、瞬時瞬時の需要と供給力を一致させる必要があり、これが崩れると発電機は保護装置が働いて運転を停止する。供給力は事故に限らず、水力は河川流量(渇水/豊水)により、火力は外気温などによって、需要は長期的には景気動向、短期的には気象条件等によって、常に変動する。予測できない事象が同時に起きたとしても、即停電とならないように、あらかじめ想定需要に対して8〜10%の供給予備力を保有するようにして、電力供給が行われている。

ただし想定を大きく上回るような変動に対して、停電が発生するのは当然である。例えば東日本大震災では、東京電力は保有する設備能力のおよそ3分の1となる約2100万kWの膨大な供給力を一度に失った訳だが、瞬間的に残された供給力に見合う需要になるまで、保護装置による電力供給の自動遮断が行われた。これが適切に動作しなかった場合には、さらなる広域的な大規模停電が発生するおそれがあった。

また3月14日からは、計画停電が行われたが、保護装置による停電は、いつ、どこで、どのくらいの規模で発生するか、そしていつ復旧するかを予測できないため、国民生活や企業活動への影響が大きい。そのため、供給力不足があらかじめ明らかな場合は、計画的な停電(海外では輪番停電と言われる方が一般的)が行われる。

日本の停電時間が短いのはなぜか

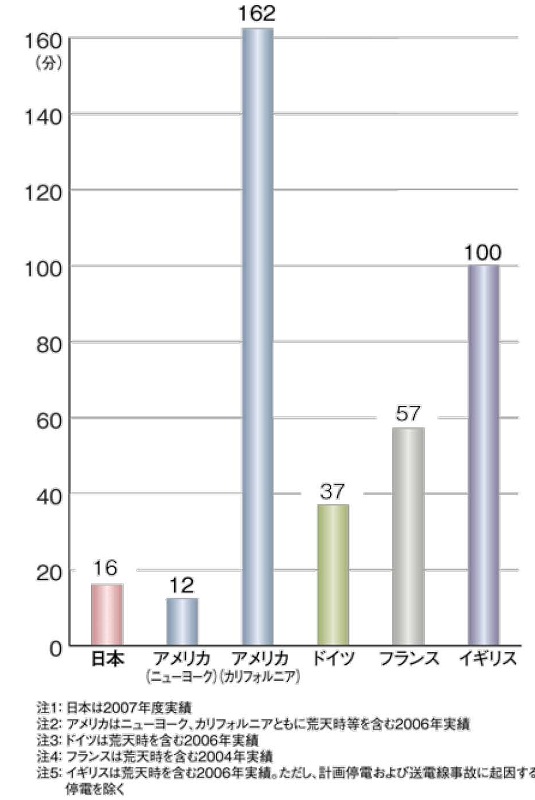

日本の電力品質の高さを示す指標としては、「需要家1軒あたりの年間停電時間」がよく使われ、欧米諸国と比べても格段に少ない水準にある(図1)。

(図1)需要家1軒あたりの年間停電時間の国際比較

(出典)電気事業連合会ホームページ

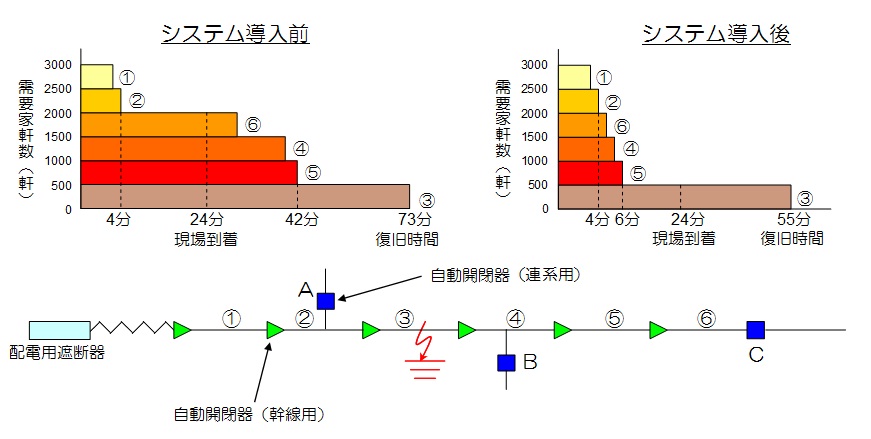

その理由の第1は、送配電ネットワークの運転自動化が進んでいることだ。配電自動化システムの例を説明する。現状日本では、1つの配電線は図2のように途中に自動開閉器(幹線用)を挿入して6区間程度に分割できるようになっており、さらに自動開閉器(連系用)を介して他の配電線とも連系することが可能(常時はOFF)となっている。

例えば、図2の区間③で設備が故障し、異常電流が流れると、配電用遮断器が動作して全区間への送電が一旦停止する。配電自動化システムの導入前は、ここから、健全区間①②への送電までは自動的に行われるが(専門的にはこれを「時限式事故捜査方式」という)、その後の復旧作業は、作業員が現地へ出向する必要があった。つまり、開閉器(連系用)のBとCを現地で操作して残された健全区間④⑤⑥への送電を行った後、事故点の探査・復旧を行っていた。

これが配電自動化システム導入後は、BとCの操作も遠隔で自動的に行われるようになり、健全区間の早期の復旧が可能となると共に、事故点の探査・復旧に迅速に着手できるようになった。この結果、短時間に送電される軒数は2.5倍となり、一軒あたりの停電時間は10分の1となるなど、事故復旧時間が大幅に短縮された。

海外では、区間数が都市部でも3〜4区間、農村部では2〜3区間と少ないこと、配電自動化システムの普及率が低いことなど、日本とは大きく違っている。実際、欧米ではスマートグリッドに取り組む狙いの一つが配電自動化システムの普及拡大である。

(図2)配電自動化システムによる事故復旧時間の短縮例

第2の理由は、設備の保守や修繕が適切に行われていること。日本では機器故障が発生した場合は、メーカーとも協力して事故原因を追及し、同型設備の予防保全に役立てているが、海外ではこれが行われていないケースも多い。また樹木接触による事故防止のための樹木伐採なども、日本では当然のこととして行われているが、海外で発生した停電事故の報告書を読むと、必ずしもそうでもないようだ。

第3の理由は、事故復旧の訓練や台風襲来時の復旧体制整備が適切に行われていること。電力会社では常日頃より、訓練を欠かさず、台風襲来時には事務所に復旧要員が待機するなど、事故の発生は避けられないとしても、早期に復旧できるよう、あらゆる備えをしているのである。

再生可能エネルギー導入と停電時間の関係性

他方で、日本の停電時間が短いのは、「欧米諸国に比べ、風力・太陽光などの再エネ導入量が少ないからだ。日本の電力系統は、恵まれた条件下でしか低停電率を維持できない。」との批判がある。

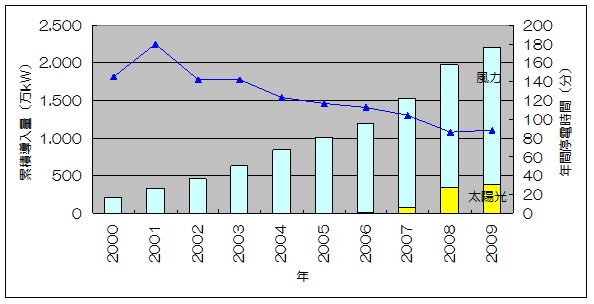

図3は、再エネ導入量が多いスペインの「風力・太陽光の累積導入量と需要家1軒あたりの年間停電時間の推移」であるが、両者は逆相関を示している。スペイン同様、再エネ導入量が多いドイツも同じ傾向を示しており、「もともと再エネ導入量と停電時間は無関係」あるいは「欧米諸国においても停電時間を増やさないように再エネを導入してきている」とみえる。

(図3)スペインにおける風力・太陽光の累積導入量と需要家1軒あたりの年間停電時間の推移

これらの国々が、労せずして再エネ導入量を増やしてこられた訳ではないだろう。例えばスペインでは、次のメカニズムで発生する大規模停電が最懸念事項であった。

(1)電力系統への落雷事故等により広域的な瞬時電圧低下が発生

(2)再エネの連系装置が一斉停止して供給力が不足

(3)大規模停電が発生

そこでスペインでは、次の対策が行われている。

対策①:既設も含め、瞬時電圧低下などが発生しても停止しないための事故時運転継続機能(FRT)の具備を義務付け。

対策②:「再生可能エネルギーコントロールセンター(CECRE)」を設置し、1万kW以上の風力等の出力状態を常時把握すると共に、事故発生時の瞬時電圧低下の影響をシミュレーションし、風力等の停止量が一定値以下に収まるように、あらかじめ発電出力を抑制(今後導入量が増加すれば、抑制量も増加。逸失利益に対する補償なし)。

一方で日本では、電力会社毎に安定的に導入することが可能な「風力連系可能枠」を設定し、この範囲でしか風力を導入してこなかった。日本の風力導入量が少ないのには、風況がよくかつ立地の容易な地点を見いだすのが難しいといった理由もあるだろうが、電力会社自らが設定した「恵まれた条件」の中で、進んだ取り組みをしてこなかったことは、批判されて当然だ。遅まきながら電力各社は共同して風力導入拡大に乗り出したが、世の中の期待に比して歩みは遅い。なお一層の努力が必要だ。

今後に向けて

日本の電力品質の高さは、電力会社、メーカー、学識者が協力しながら、ハード面とソフト面の対策をしっかり行ってきた成果である。海外の電力会社は、まさに今、スマートグリッドの取り組みの中でこれを目指そうとしているわけであり、日本はこの点では一歩先んじていると言える。

ただし、こうした開発の体制が閉鎖的だという批判もあり、こうした批判に電力会社も耳を傾けてもらいたい。一方政府にも、今後の制度改革は、これまでの技術開発体制や現場のオペレーションノウハウを損なうことにならないかどうかに、十分注意して進めて行くことが求められる。

今以上の停電時間の短縮は、かかる費用に対して成果は期待できないであろうが、電気料金の低減を望む需要家の声に応えるためにも、日本企業が広く海外でビジネスをするためにも、品質は下げずに、コストを低減していくことが重要だ。保有技術の国際標準化、安価な汎用品の利用、技術の普及拡大などがポイントになるだろう。さらに、再エネの導入拡大と安定供給の両立を推進するなど、難しい課題にも取り組んでいくことが、さらなる飛躍につながるものと期待したい。

(2012年6月11日掲載)

関連記事

-

日経新聞によると、経済産業省はフランスと共同開発している高速炉ASTRIDの開発を断念したようだ。こうなることは高速増殖炉(FBR)の原型炉「もんじゅ」を廃炉にしたときからわかっていた。 原子力開発の60年は、人類史を変

-

政府は脱炭素政策を進めているが、電気料金がどこまで上がるかを分かりやすい形で公表していない。本稿では、公開資料を元に具体的に何円になるのか計算してみよう。 日本の電気料金は東日本大震災以降、大幅に上昇してきた(図1)。

-

山梨県北杜市(ほくとし)における太陽光発電による景観と環境の破壊を、筆者は昨年7月にGEPR・アゴラで伝えた。閲覧数が合計で40万回以上となった。(写真1、写真2、北杜市内の様子。北杜市内のある場所の光景。突如森が切り開

-

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

-

3.11の大原発事故によって、日本と世界は、多かれ少なかれ原発代替を迫られることとなった。それを受けて、太陽光発電などの再生可能エネルギーへのシフトで脱原発・脱化石燃料という議論が盛り上がっている。すぐには無理だが、中長期的には可能だという議論も多い。当面はやむを得ず、CO2排出量を始め環境負荷が他の化石燃料よりずっと少ない天然ガスの効率的利用を繋ぎとして使って、中長期的には実現させるという論調も多い。

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 原発の安全対策を強化して再稼働に慎重姿勢を見せていた原子力規制委員会が、昨年12月27日、事故炉と同じ沸騰水型原子炉(BWR)の柏崎・刈羽6,7号機に4年以上の審査を経てようやく適合

-

日本最大級の言論プラットホーム・アゴラが運営するインターネット放送の「言論アリーナ」。6月25日(火曜日)の放送は午後8時から1時間にわたって、「原発はいつ再稼動するのか--精神論抜きの現実的エネルギー論」を放送した。

-

ロイター 1月16日記事。サウジアラビアのファリハ・エネルギー相は16日、主要産油国による減産合意を厳格に順守すると語った。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間