日本の電力網が「くし形」である理由 ?「電力会社の陰謀で連系が弱い」は本当か?

(GEPR編集部より)GEPRはNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)と提携し、相互にコンテンツを共有します。民間有志からつくる電力改革研究会のコラムを提供します。日本の電力網が相互に連携していないことについての専門家からの説明です。

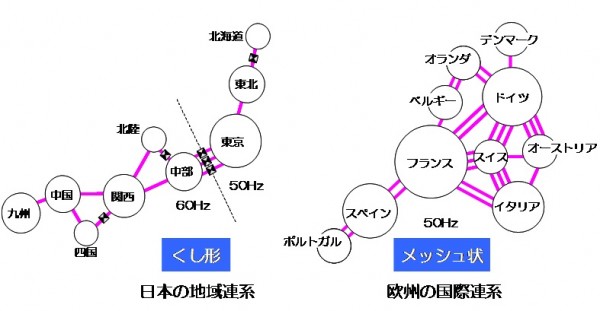

「くし形」の日本、「メッシュ状」の欧州

日本の電力系統の特徴にまず挙げられるのは、欧州の国際連系が「メッシュ状」であるのに対し、北海道から 九州の電力系統があたかも団子をくし刺ししたように見える「くし形」に連系していることである。

「メッシュ状」系統は、各部の「流れやすさ」に応じて電気が勝手に流れるため、いったん事故が起きると連鎖的に事故が拡大して広域停電が起きやすい一方、「くし形」系統は、電気の流れを監視・制御しやすいため広域 停電が起きにくいことがメリットといわれる。

他方、欧州では国際的な電気取引が活発で、それが風力や太陽光 などの再生可能エネルギーの普及に好影響があったとの主張がある。特に震災後においては、「くし形」系統を構築してき たのは、電力会社間の競争と、再生可能エネルギー普及による販売電力量の減少を嫌った電力会社の陰謀だ、と いった批判がある。

(図1)日本と欧州の系統構成

「くし形」系統の経緯

日本が「くし形」系統になっているのは、次の2つの理由による。

(1)日本の国土が縦長であること。 (2)水資源は全国にほぼまんべんなく存在するが、化石燃料、原子燃料の大半を海外からの輸入に依存してい ること。

そもそも(1)の理由により、隣接する地域以外との連系は著しく困難であり、隣接地域との連系を2点、3 点と増やしていっても「縦長」の形態にならざるを得ない。また、(2)の理由により各地域でそれぞれに需給を バランスさせることが比較的容易であったことから、戦後に各電力会社の地域割りがなされた。

そうしてできた 地域ごとの電力会社は、発電所とネットワークからなる強固な電力系統を構築する一方で、他地域には補完的な役 割を期待することとなった。その結果、隣接地域とは1点、ないしは2、3点で連系されるにとどまり、日本の 電力系統は、「各電力会社内の系統は密、隣接会社間の連系は疎」の「くし形」系統となっているのである。

震災以降、エネルギーの地産地消がよくいわれるが、これまでは各社がそれぞれに地産地消をはかってきたのであり、その結果として現状、必要最低限の地域間連系線しか存在しないことは、これまでの電力システムの構 造のなかでもっとも効率的な投資行動を行ってきた結果だといえる。

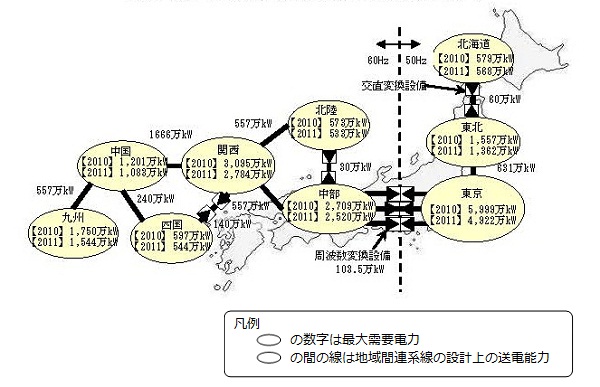

隣接会社間の連系は本当に疎なのか

ところで「隣接会社間の連系は疎」といっても、実際のイメージは少々異なる。図2は各地域の需要規模と地域間連系線の設計上の送電容量を示したものだが、各地域の需要規模に対し、最も小さい北海道においても約1 割の送電容量を有している。欧州でも国際連系線の送電容量を各国需要規模の1割程度にすることを目指しているのであり、日本は連系線の容量が少ないというのは実際にはあたらない。

ただし、設備故障時における周波数、電圧、安定度などの電気的制約条件により実際に送電できる容量は制限される。また容量の一部を電力会社が 系統異常時の対応用として常時は使わずにマージンとして確保していることに加えて、電力会社による広域的な 電源開発にともなう電気がすでにかなりの分量を占めており、新たな電力取引等に使える量はそう多くないので ある。

冒頭にも紹介した通り連系線の送電容量を大きくすると電力会社間の競争につながりやすいため、電力会社に 増強へのインセンティブが働かないのではないかという声は、自由化をはじめてから根強く存在している。この ため、第3回で紹介した電力系統利用協議会(ESCJ)が連系線の拡大を電力会社に勧告できる仕組みになっている。今まですでに、東日本と西日本をつないでいる周波数変換設備や北海道本州連系設備の増強、中部電力・関 西電力間の連系線増強が勧告されている。

(図2)各地域の需要規模と地域間連系線の設計上の送電容量

(出典)地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会 中間報告書

今後の広域運用・取引の拡大に向けて

連系線の整備には時間とコストがかかる。例えば、現在電力システム制度改革専門委員会の下に「地域間連系 線等の強化に関するマスタープラン研究会」を設置して、主に周波数変換設備の増強に関する検討・議論を行っているが、それによると周波数変換設備を90万kW増強するのに、10年程度から20年以上の工期と、1300 ~3600 億円の工事費を要するということだ。

したがって当面は、全国大の電力供給・取引、再生可能エネルギーの普及などを推進するため、スマートグリッドなど新たな技術も活用して、まずはマージンを、次に設計上の送電容量いっぱいまで地域間連系線を利用することを考えていくべきだ。さらに多額の費用を要する地域間連系線の増強を行うか否かは、国、ESCJ、電力会社、新電力などその他の事業者、学術者などの関係者で、発電設備投資のスケジュールやロケーションについての計画と調整を図りつつ、費用対効果や費用負担などもよく検討・議論した上で、決定していくべきであろう。

電力システム制度改革専門委員会では、全国的なネットワークの運用・計画を行う中立的な広域系統運用機関 の設立も議論されているようだ。この機関が、こうした役割を担っていくかどうかも注目したい。

関連記事

-

現在、エジプトのシャルムエルシェイクで国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)が開催されています。連日様々なニュースが流れてきますが、企業で環境・CSR業務に携わる筆者は以下の記事が気になりました。 企業の

-

「エアコンの2027年問題」が話題になっている。 エアコンが「2027年問題」で2倍の価格に?:格安機が消える「見えない増税」の衝撃 省エネルギー基準の改正により、これまでの安価なエアコンが買えなくなり、結果としてエアコ

-

原子力規制委員会は24日、原発の「特定重大事故等対処施設」(特重)について、工事計画の認可から5年以内に設置を義務づける経過措置を延長しないことを決めた。これは航空機によるテロ対策などのため予備の制御室などを設置する工事

-

日本の自治体も参加するスマートシティ 元ゲリラ活動家の左派大統領、ダボス会議で資本主義否定のスピーチに引き続き、ハートランド研究所の動画“In the Tank”第382回ならびにダボス会議のセッション「Bold New

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

NSのタイムラインに流れてきたので何気なく開いてみたら、たまたま先日指摘した日経エネルギーNextさんの特集の第2回でした。 こちらも残念かつ大変分かりにくい内容でしたので、読者諸兄が分かりやすいよう僭越ながら補足いたし

-

メタンはCO2に次ぐ温室効果ガスとして知られている。IPCC報告を見ると、過去、CO2による温暖化が約0.8℃だったのに対してメタンは約0.5℃の温暖化を引き起こした、としている(下図の左から2番目のMethane)。

-

著者はIPCCの統括執筆責任者なので、また「気候変動で地球が滅びる」という類の終末論かと思う人が多いだろうが、中身は冷静だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間