「責任ある脱原発」を議論するために考えるべき論点について

小泉純一郎元総理が4/14に「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」なる団体を立ち上げて、脱原発運動を本格化させる動きを見せている。またこれに呼応した動きかわからないが、民進党内部でも有志による脱原発に向けた政策の検討が活発化しているようだ。民進党は党として「2030年代の脱原発を目指す」という方針を示しているが、加えて2017年3月の党大会で蓮舫代表が「原発依存からの脱却が前倒しで可能となるよう、来たる総選挙に向けて原発ゼロ基本法案を作成する」と宣言しており、遠からずその本格準備に入ると思われる。

こうした事情を踏まえると、次回の衆院選挙では「脱原発」が大きなテーマの一つとなると見込まれる。私自身は「原発は国家戦略目標の達成上、必要最小限の範囲で維持すべき」という「消極的脱原発派」とでも言える立場で、心情的には「脱原発」を主張する方々の気持ちはわかるので、改めてこの機会に「責任ある脱原発」を達成するために乗り越えなければいけない論点をまとめておこうと思う。

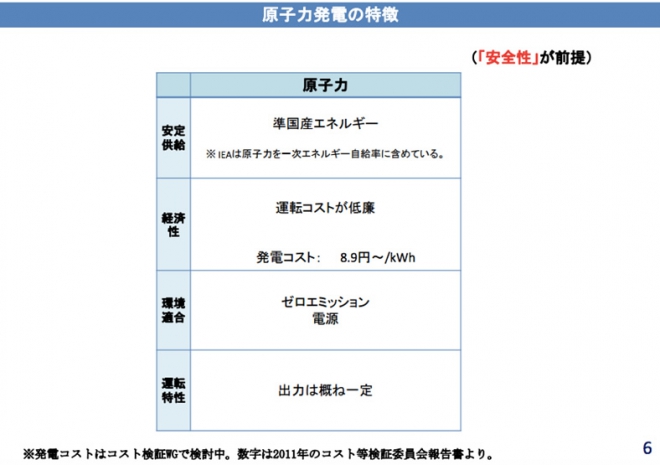

(http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/005/pdf/005_08.pdf より)

議論の前提として原子力発電の電源としての特性をあげると、「①準国産エネルギー」「②発電コストが安い」「③ゼロエミッション(温室効果ガスを出さない)」」「④出力が安定している」という四点が挙げられる。こうした特徴から原子力発電は、エネルギー安全保障政策、地球温暖化対策政策、東日本大震災復興政策、において重要な役割を果たしていくことが期待されており、これらの観点で今のところ他の電源では代替することが難しいと考えられている。それぞれに関して簡単に説明したい。

(http://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/pdf/energy_in_japan2016.pdf より)

まずエネルギー安全保障政策に関してだが、そもそも「エネルギー安全保障」とは2010年のエネルギー白書において「国民生活、経済・社会活動、国防等に必要な『量』のエネルギーを、受容可能な『価格』で確保できること」と説明されている。つまりエネルギー安全保障政策には「量」と「価格」両方の観点が必要ということになる。

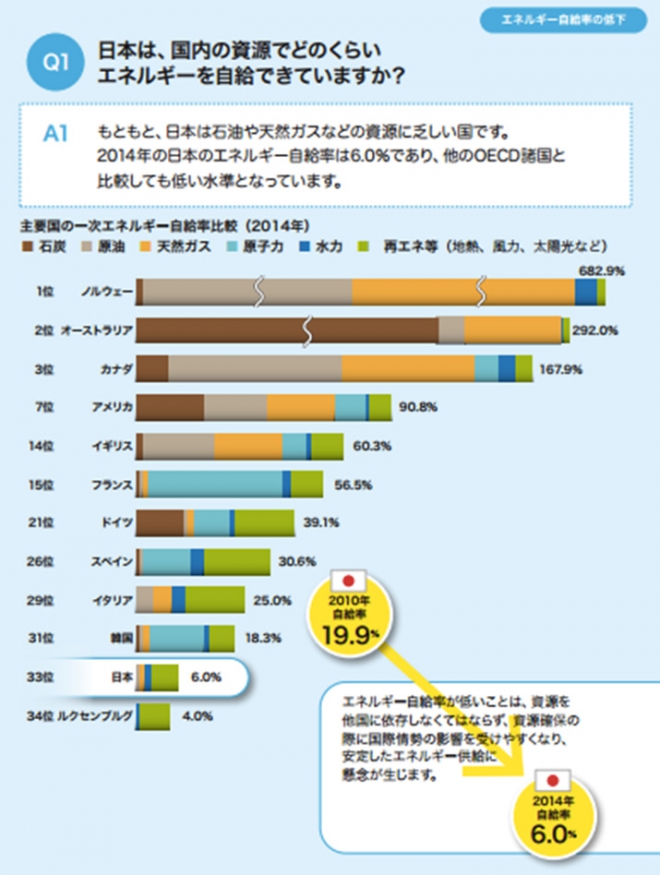

そこでまず電力の「量」という点で簡単に現状を評価したい。日本のエネルギー自給率は2010年の段階で19.9%で、内訳は原子力由来が15%弱—再生可能エネルギー由来が4%弱だった。これが2014年時点では原子力由来が0%になり、再生可能エネルギー由来(以下「再エネ由来」)が若干伸び、エネルギー自給率は6.0%となった。これはOECDの34カ国中33番目と非常に低い水準である。

エネルギー自給率の水準がどの程度が適切かは議論が分かれるところだが、仮にOECD諸国の中位水準の40%弱を目指すとすると、今のところ「量」という面では、再生可能エネルギーと原子力発電の発電能力を足し合わせても潜在的なエネルギー自給率はせいぜい25%程度に過ぎず、大きく不足している状況である。この状態のまま仮に中東で何らかの危機が起きて資源価格が急騰した場合、国民生活や産業活動に深刻な影響が出ることになってしまう。

したがって当然エネルギー安全保障政策上、「即時の脱原発」という主張は認められないことになり、たとえ稼働していなくても原発は緊急事態での活用を想定して十分な再生可能エネルギー電源が用意されるまで当面維持しておくこと自体に大きな意味を持つ電源ということになる。

他方「価格」という観点では、再エネ由来の電気の原価を固定価格買取制度における調達価格と考えると、主流の太陽光発電は24円〜40円/kwh、バイオマス発電(一般木材等)は24円/kwhと高い水準にあり、現段階では安価な原子力発電由来の電気(10.1円/kwh)と加重平均取らなければ平均原価(16〜17円)での電力の供給はできないことになる。

将来的な見通しを考慮すると、太陽光発電に関しては2020年度に買取価格を14円/kwhにまで低減する方針が政府から示されているが、太陽光発電の買取期間は20年であることから、全体として平均原価の水準に達するのは高単価の電源が買取期間を終了する2030年代半ばと想定される。

このようにエネルギー安全保障の観点では少なくとも2030年代半ばまでに十分な量の再生可能エネルギー電源が開発されない限りは、脱原発を達成することは難しいということになる。

(https://www.env.go.jp/policy/kikouhendou/kondankai01/02_siryou1-1.pdf より)

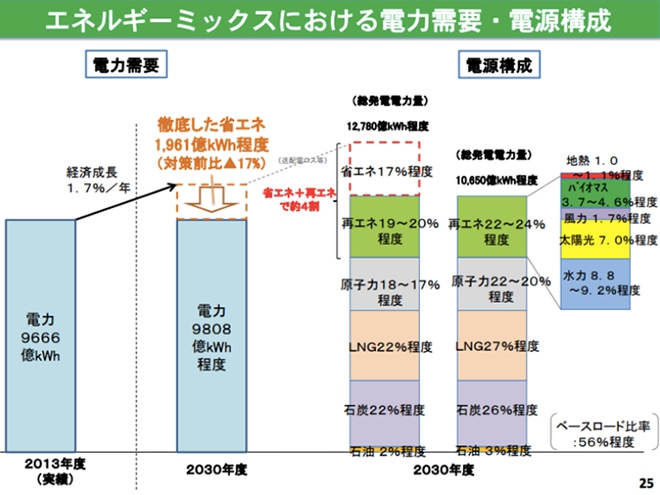

続いて地球温暖化対策の観点に移る。日本はパリ協定で国際的に「2030年度において2013年度比で26%の温室効果ガスを削減すること」を約束しており、この約束を達成するためのエネルギーミックスの目標が経済産業省から示されている。

当該目標では2030年度の電力需要を9808億kwhと予測し、このうち再エネ由来の電気の割合が22〜24%、原発由来の電気の割合が20〜22%程度になることを想定している。このように現状では原発は国際公約の達成上不可欠な電源として位置付けられているのだが、ここで“脱原発”が可能か検討するアプローチとしては「①全体の電力需要量の想定を見直す」と「②再エネの導入量を増やす」という二つの方向性が考えられる。

まず電力需要についてだが、現在のエネルギーミックス算定の前提となる需要予測がそもそも平均1.7%/年の持続的なGDP成長を前提としており、過大推計となっている可能性が高い。超高齢化・人口減少社会が到来した日本では労働人口を維持するのが精一杯で、生産性向上を見込んだとしても悲しいことに1.7%の安定成長を維持するのは極めて難しいだろう。現実的数値として平均経済成長率の想定を1%に変更すると、電力需要は9.1%ほど過剰推計されていることになる。

そこで電力需要の想定を9808億kwhから8990億kwhに修正して、その他の電源の発電量は変わらないと仮定して計算し直すと、原子力発電の電源構成は12.5〜15%程度(1123億kwh〜1348億kwh)で済むということになる。

続いて「再エネの導入量をどれだけ増やせるか?」という観点で簡単に論考すると、現状経済産業省再エネの導入目標を(2366〜2515億kwh)としているが、より強気な環境省の調査班の算定では(2414億kwh〜3566億kwh)の導入が可能と予測されており、利用者の最大推計の差分は1051億kwhに達する。これは若干の省エネが進めばほぼ原発を代替できる水準である。

そのため、仮に環境省の調査の数値を信頼すれば、系統間の連携線活用や蓄電技術の発展やデマンドコントロール・デマンドレスポンス事業の普及や国の政策的な後押しといった諸方面で理想的な条件が整えば、地球温暖化対策という観点では、あながち「脱原発」も不可能とは言えないということになる。

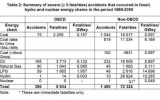

(http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/006/pdf/006_05.pdf より)

最後に問題となるのが東日本大震災復興政策の財源という観点だ。東日本大震災に伴う福島第一原発事故の対策費用としては全体で21.5兆円が必要とされており、この資金は一時的に国が建て替えている。しかしながらこの莫大な費用を国民負担にすることは当然認められておらず、最終的にはこのうち15.9兆円を東京電力から回収する計画が立てられている。

内訳としては、12兆円は東電が毎年4000億円〜5000億円ずつ20〜30年程度かけて返済するものとされ、残りの4兆円は国が保有する東京電力株式の売却益による回収する計画となっている。この計画の実現の前提には東電傘下の柏崎刈羽、福島第二原発の20年〜30年の長期運用が不可欠と考えられるが、仮に2030年代前半に脱原発を実現するとなると話が変わってくる。2035年までに脱原発を果たすとすると、15年間程度しか原子力発電の稼働ができず、資金回収のペースを上げることが求められるからだ。

例えば原子力発電事業からの返済想定額を12兆円の半分の6兆円と考えると、30年の稼働ならば2000億円/年の回収ペースだが、15年となると1年に4000億円ペースとかなり厳しくなる。これが可能か考えよう。

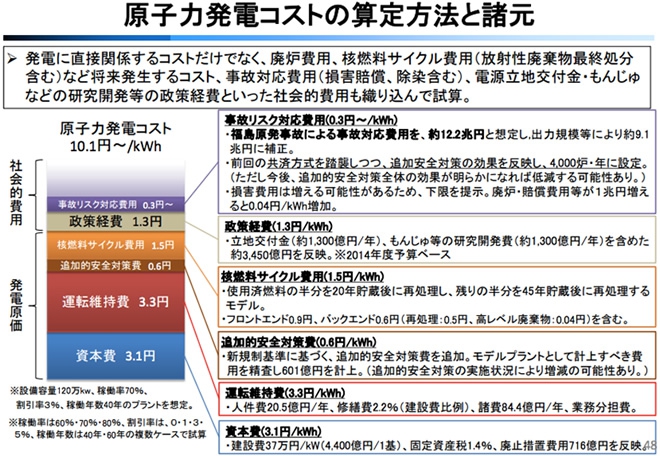

サンクコストを除けば原子力発電由来の電気の原価は運転維持費(3.3円/kwh)と燃料費(1.5円/kwh)を合計した4.8円/kwhと政府によって計算されている。これを仮に卸電力市場の平均的なシステムプライス(9円/kwh)で販売すると考えると、4.2円/kwhの利益が上がることになる。ここから原子力発電の稼働率を70%程度と想定して逆算し、税金の影響を考慮するとおよそ総出力1500万kw〜2300万kwの原子力発電プラントが必要となる。

これは東電の原子力部門(総計1261.2万kw)だけでは不可能となる。そのため東電の原子力部門を中心に、他社の原子力発電部門と一部統合して国策電力会社を設立する必要が出てくる。現在東日本では原子力発電の再稼働が停滞しており、原子力発電事業の再編は経済産業省が公然と示している方針であることから、これもあながち不可能というわけではないだろう。

以上雑駁ながら2030年代前半までの「脱原発」の可能性に関して簡単に考察してきたが、まとめると

・エネルギー安全保障の観点からエネルギー自給の「量」と「価格」を考慮すれば「即時の脱原発」は到底認められず、当面の原子力発電の運用は不可欠となり、また将来にわたっても中東等の緊急事態に備えた予備電源として一定程度原子力発電所を確保しておくことが必要になる。

・温暖化対策政策の観点からは、経済成長のペースが緩やかで再生可能エネルギーの普及が理想的に進んだ場合、2030年代前半の脱原発は必ずしも不可能ではない

・東日本大震災の復興対策財源という観点からは、東京電力の原子力発電部門を軸に国内原子力発電業界の再編が行われ、なおかつそれら原子力発電が順調に稼働すれば、必要な資金は捻出できる

ということになる。他にも原子力の廃炉費用の捻出など考えるべき論点は多々あるが、少なくとも以上の最重要論点との関係では、2030年代前半まで「平時は原子力発電に頼らない」という意味で形式上の「脱原発」を実現することは必ずしも不可能というわけではない。他方で逆説的に2030年代前半までは原子力発電を最大限有効活用する必要が生じ、また将来にわたって少なくとも予備電源として原発を保持する必要があることになる。

私も東日本大震災を体験した身として、個人的には「なるべく早い時期に“形式上の脱原発”を達成する」ことが望ましいとは思っている。民進党におかれてはこうした諸点を踏まえて、衆議院選挙までに現実的な脱原発政策を立案することを望むところである。

関連記事

-

・本稿では先月に続いて2020年度に迫ったFIT法の抜本改正をめぐる議論の現状を紹介したい。具体的には、5月30日、6月10日にそれぞれ開かれた第14回・第15回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

-

12月8日記事(再掲載)。14日に衆議院選挙が行われ、事前の予想通り、自民党、公明党の連立与党が安定多数を確保。エネルギー分野では問題が山積しているのに、大きな変化はなさそうだ。

-

総選挙とCOP26 総選挙真っ只中であるが、その投開票日である10月31日から英国グラスゴーでCOP26(気候変動枠組条約第26回締約国会議)が開催される。COVID-19の影響で昨年は開催されなかったので2年ぶりとなる

-

7月1日記事。仏電力公社(EDF)が建設を受注した英国のヒンクリーポイント原発の建設は、もともと巨額の投資が予想外に膨らみそうで、進捗が懸念されていた。今回の英国のEU離脱で、EDFの態度が不透明になっている。

-

2年前の東日本大震災は地震と津波による災害と共に、もう一つの大きな災害をもたらした。福島第一原子力発電所の原子力事故である。この事故は近隣の市町村に放射能汚染をもたらし、多くの住人が2年経った現在もわが家に帰れないという悲劇をもたらしている。そして、廃炉に用する年月は40年ともいわれている。

-

3月30日、世界中で購読されるエコノミスト誌が地球温暖化問題についての衝撃的な事実を報じた。

-

前回、前々回と書いてきたように、政府は排出量取引制度の導入を進めている。 この制度の下では、事業者は排出権が無ければCO2を排出することができない。制度の名前こそ「取引制度」となっているが、その本質は排出量の「総量規制」

-

Caldeiraなど4人の気象学者が、地球温暖化による気候変動を防ぐためには原子力の開発が必要だという公開書簡を世界の政策担当者に出した。これに対して、世界各国から多くの反論が寄せられているが、日本の明日香壽川氏などの反論を見てみよう。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間