原発再考 — リスクやコスト、温暖化問題の視点から

原発推進は無理筋

事故確率やコスト、そしてCO2削減による気候変動対策まで、今や原発推進の理由は全て無理筋である。無理が通れば道理が引っ込むというものだ。以下にその具体的証拠を挙げる。

他エネルギーとの必要な面積比較

経済産業省原子力立国計画[1] に面白い図が掲載されている。各種電源を比較して、100万kW級の原発1基の電力を供給するには、太陽電池なら山手線一杯の面積(約67 ㎢)、風力発電なら山手線の3.5倍の面積(約246 ㎢)が必要、というものだ。

しかし実際には、チェルノブイリ原発事故で30 km圏内(約707 ㎢、山手線の約10倍)が強制立ち入り禁止になったことから分かるように、地域社会を破壊する可能性を持つ事故に備えるためには広大な面積が必要である。実際に福島の原発事故では広大な避難区域が作られた。

本来なら、原発周囲には十分な面積の非居住区域を設けなければならないが、日本では土地が狭小なため、重篤な事故は起きないと決めつけて省略してしまったのである。このように日本の原発政策には無理がある。

事故確率

事故確率も、その典型だ[2]。原子炉管理の現場では、2000年代に至るまで、事故は1千万年に1回と教育され、信じられていたという。これは壊滅的な事故は10億年に1回とした、1975年のラスムッセン報告に基づいた考え方であろう。

しかし小さな事故の数から大きな事故の確率を推定する前駆事象法に基づいて1980年代に見直された計算によれば、事故確率は原子炉1基について、435年~6250年に一回である。全世界に430基もの原子炉があることを考えると、6250炉年/430炉=約15年となり、これまでの考えよりもはるかに大きい。実際、スリーマイル島1基、チェルノブイリ1基、福島第一3基(あるいはまとめて1基)が40年のうちに大事故を起こしており、平均すると約8年に1回(あるいは15年に1回)となる。

コスト

コスト見積もりに関しても無理が目立つ[2, 3]。良く知られるのが揚水発電の除外である。原発を夜間止められないので、蓄電装置としての揚水発電が必要である。原発単体の建設が約3000億円だとしても、揚水発電に約5000億円かかる。しかし、経産省発表のコスト計算では、揚水発電は水力に算入されていた。そのため、原発の発電コストが最も低く(5.4円/kWh)、水力が最も高くなってしまった(13.3円/kWh)。原子力と揚水を合わせると10.13円で、火力の9.8円より高くなる。

原発政策推進のための補助金や放射性廃棄物の処理、廃炉、さらには事故の補償金、こういったさまざまな費用を入れると、原発のコストは化石燃料をエネルギー源とした発電に対抗できない。

核燃料サイクル

原発コストを下げるために必要とされる核燃料サイクルだが、処理によって生ずる高レベル放射性廃棄物の処理は行き詰っている[2]。ガラス中に封じて地下処分、というのが筋書きだが、そもそもガラス固化体が数個に1個しかできないという現状である。

フランスでは、放射性廃棄物溶液を乾燥・酸化させた後、ニッケル合金製のルツボでガラスに溶かし込む二段階式の技術が完成しているという。しかし、ルツボの寿命が短く、またスケールアップできない。そこで日本では、電熱炉を用いた一段式処理を採用したが、放射性廃棄物に含まれる貴金属が邪魔をして、溶融ガラスが炉からうまく流れ出ないという致命的な困難が生じている。

さらに、ガラス固化体ができたとしても、地下処分する用地が決まっていない。地下処分用地には、安定な岩盤の存在や、他の資源開発との関連など、さまざまな条件が必要で、日本で適した土地を見つけるのは極めて難しい。しかし英国では、国土の16%、約100箇所が適地だという。

地球温暖化問題

原子力立国計画では、原子力を「地球温暖化対策の切り札」と位置付け、「高速増殖炉サイクルが実現されれば、CO2を排出しない半永久的なエネルギーの確保が可能」と謳っている。これらの議論には、「CO2が地球温暖化や気候変動の原因である」という前提が必要だ。

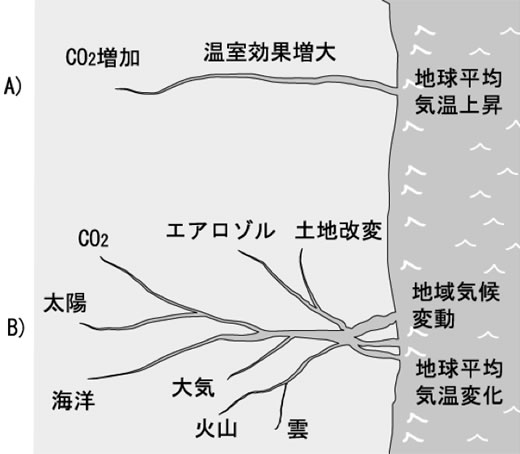

しかし、唯一の原因で気候変動が決まるほど、地球気候システムは単純ではない[4]。図1を見ると、その感じが分かるだろう。実は、単純化や理想化は「西洋的メンタリティ」の特徴であり、科学に適している。しかし、現実と乖離しがちで対策には不向きだ。逆に、「東洋的メンタリティ」は複雑さを受け入れ、対策に向いている[5]。

気候変動の考え方についての河川モデル[5]。(A)川筋が1本の場合。(B)複数の支流と河口がある場合。Aは単純化・理想化の傾向を持つ西洋的メンタリティの見方に相当する。Bは複雑さを受け入れる東洋的メンタリティに相当する。前者は科学に向き、後者は対策に向く。

太陽風の気候影響

図1(B)に描かれたCO2以外の因子が重要であることを示す例として、ここでは太陽風の気候への影響について、気象学者を交えた私たちの研究グループの検討を簡単に紹介する。

太陽の変動が気候に影響するという考えは古いが、太陽光度の変化が小さいことなどから、気象学者からは無視されることが多い。しかし太陽変動が地域気候に影響しているという証拠は少なくないため、紫外線や宇宙線に注目している研究者達もいる[3]。

我々は、北半球の気候に大きな影響を与える北極振動(北極と北半球中緯度地域の気圧が相反して変動する現象でテレコネクション(大気振動)の一種)が地磁気擾乱指数と良く相関する[3]ということを見出した。地磁気擾乱と太陽風は良く相関することが分かっているので、より本質に近いと思われる太陽風データを用いることとした。幸い、太陽風の変動は太陽黒点の変動と簡単に区別できるので解析がし易い。

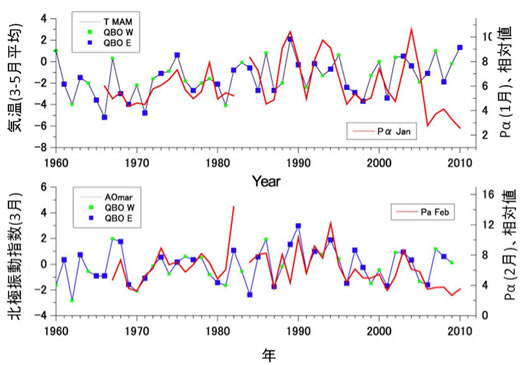

結果の例を図2に示す。太陽風が地球の磁気圏に送り込むエネルギーPα(冬季の値)と、春季の北欧の地表気温および北極振動の対応を見たものである[6]。QBO(赤道域成層圏準二年振動)の風向きによって相関係数が異なり、東風時の相関が高い。条件を選ぶと相関係数は0.9以上に達する。これは、北欧の春季の気温変化の80%以上が、冬季の太陽風の変動で説明できることを意味している。

上は、太陽風から磁気圏に取り込まれるエネルギー流束Pα(1月)と、地表気温(フィンランド・ソダンキュラ、春)の関係。下は、同エネルギー流束(2月)と北極振動指数(3月)の関係。赤道における成層圏風(QBO)の向きが東のときに相関が高い。太陽黒点に同期する紫外線の場合は、西風のときに相関が高い。(伊藤公紀、地球惑星科学連合大会、2011年)

成層圏と対流圏についても同様な解析を進めているところだが、やはり大きな相関が観測されている。つまり、太陽風→磁気圏→成層圏→対流圏→地表、という影響の伝播が証明されつつある。また同時に、地域的な変動が大きいことも分かってきた。従来のような、平均値を使った解析、また対流圏と地表の影響しか考えない分析では、太陽の気候影響の姿を捉えることはできないのである。当然だが、「捉えられない」と「ない」は違う。

ここ100年の地球温暖化は、CO2によるものという主張が繰り返されてきた。しかし私は太陽の影響を考えて、解析し直さなければならないと考えている。温暖化がCO2によるものというのは誤りではないにしても、影響の一部にすぎない可能性が高いだろう。

結局、現実の気候変動では、自然変動やCO2以外の人為的要因が多く、CO2を削減しても気候変動は止まらない。従って、CO2しか見ない気候変動対策は無意味である。もはや、原発の存在理由にCO2削減による気候変動抑制を掲げることはできない。

エネルギー源

当然ながら、原発をなくすとエネルギーはどうなる、という議論は起きる。しかしこれは、50年も前に武谷三男が喝破したように、原発に依存して他のエネルギー源の研究を怠ってきたツケである[2]。日本が極めて優秀な技術を持つ石炭火力の利用を初めとして、現実的な解はある[7]。原発とCO2による温暖化いう二大幻想を克服することは、将来を開くために必須である。

参考文献:

[1] 経済産業省原子力立国計画

[2] 伊藤公紀『これだけ知っていれば安心! 放射能と原発の疑問50』日本評論社2011年

[3] 伊藤公紀『地球温暖化-埋まってきたジグソーパズル』日本評論社2003年

[4] 伊藤公紀・渡辺正『地球温暖化論のウソとワナ』KKベストセラーズ2008年

[5] 伊藤公紀「地球温暖化問題のメンタリティ―社会心理学的にみた気候変動問題」、パリティ、Vol.27, No.01, 90-93 (2012)

[6] 伊藤公紀、「地球温暖化問題の向かう先」、現代化学、2011年7月号、pp.21-26

[7] 久保田宏『原発に依存しないエネルギー政策を創る』日刊工業新聞社2012年

関連記事

-

関西電力は、6月21日に「関西電力管外の大口のお客さまを対象としたネガワット取引について」というプレスリリースを行った。詳細は、関西電力のホームページで、プレスリリースそのものを読んでいただきたいが、その主旨は、関西電力が、5月28日に発表していた、関西電力管内での「ネガワットプラン」と称する「ネガワット取引」と同様の取引を関西電力管外の60Hz(ヘルツ)地域の一部である、中部電力、北陸電力、中国電力の管内にまで拡大するということである。

-

政策アナリストの6月26日ハフィントンポストへの寄稿。以前規制委員会の委員だった島崎邦彦氏が、関電の大飯原発の差し止め訴訟に、原告の反原発運動家から陳述書を出し、基準地震動の算定見直しを主張。彼から規制委が意見を聞いたという内容を、批判的に解説した。原子力規制をめぐる意見表明の適正手続きが決められていないため、思いつきで意見が採用されている。

-

反原発を訴えるデモが東京・永田町の首相官邸、国会周辺で毎週金曜日の夜に開かれている。参加者は一時1万人以上に達し、また日本各地でも行われて、社会に波紋を広げた。この動きめぐって市民の政治参加を評価する声がある一方で、「愚者の行進」などと冷ややかな批判も根強い。行き着く先はどこか。

-

日本経済新聞12月9日のリーク記事によると、政府が第7次エネルギー基本計画における2040年の発電量構成について「再生可能エネルギーを4~5割程度とする調整に入った」とある。 再エネ比率、40年度に「4~5割程度」で調整

-

18世紀半ばから始まった産業革命以降、まずは西欧社会から次第に全世界へ、技術革新と社会構造の変革が進行した。最初は石炭、後には石油・天然ガスを含む化石燃料が安く大量に供給され、それが1960年代以降の急速な経済成長を支え

-

燃料電池自動車の市場化の目標時期(2015年)が間近に迫ってきて、「水素社会の到来か」などという声をあちこちで耳にするようになりました。燃料電池を始めとする水素技術関係のシンポジウムや展示会なども活況を呈しているようです。

-

ドイツ政府は社民党、緑の党、自民党の3党連立だが、現在、政府内の亀裂が深刻だ。内輪揉めが激しいため、野党の発する批判など完全に霞んでしまっている。閣僚は目の前の瓦礫の片付けに追われ、長期戦略などまるでなし。それどころか中

-

電力中央研究所の朝野賢司主任研究員の寄稿です。福島原発事故後の再生可能エネルギーの支援の追加費用総額は、年2800億円の巨額になりました。再エネの支援対策である固定価格買取制度(FIT)が始まったためです。この補助総額は10年の5倍ですが、再エネの導入量は倍増しただけです。この負担が正当なものか、検証が必要です。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間