国の46%削減=電力のCO2排出係数46%減ではない

Olivier Le Moal/iStock

各社のカーボンニュートラル宣言のリリース文を見ていると、2030年時点で電力由来のCO2排出量が46%近く減ることを見込んでいる企業が散見されます。

先日のアゴラで、国の2030年目標は絶望的なのでこれに頼る中期計画が経営として適切かという記事を3本書きましたが(拙稿①、②、③)、仮に国の46%削減が達成されたとしても購入電力由来のCO2排出量が46%近く減ると見込むのは将来に向けて大きなリスクを抱え込むことになります。

かつて京都議定書の際に大半の日本企業が苦い経験をしたはずなのですが、たった10年前の出来事が企業内部で継承されていないのかもしれません。

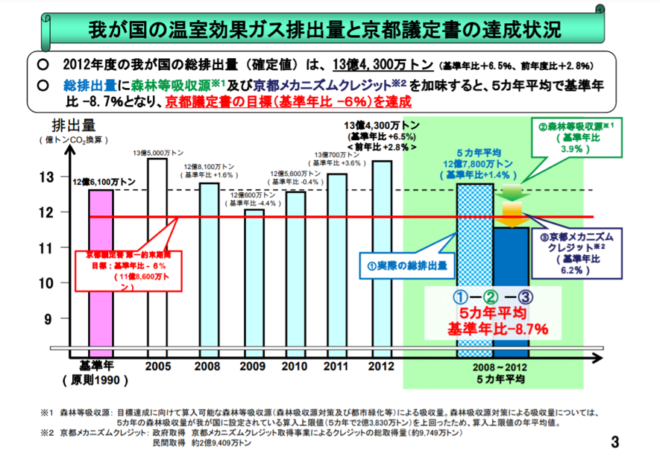

京都議定書第一約束期間は2008年~2012年の5カ年平均で1990年比6%削減という目標でした。国としては目標を達成しましたが、これは森林吸収源とクレジット取得によってCO2排出量を相殺したものでした(図1)。

図1:京都議定書の達成状況

出典:環境省

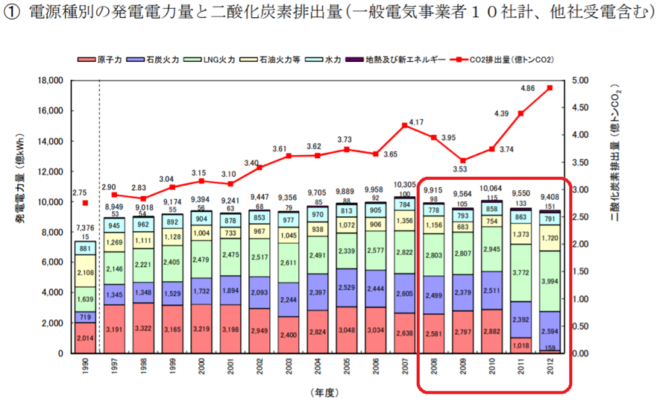

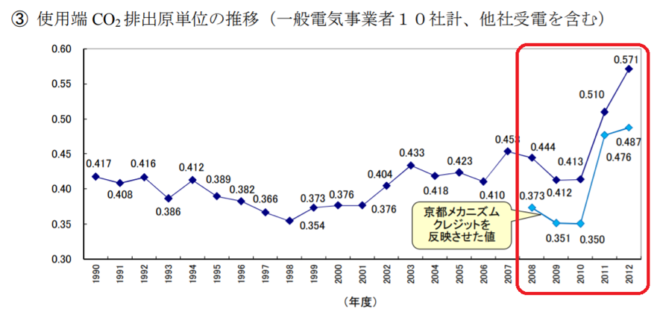

発電電力量は減少傾向だったものの(図2)CO2排出係数が2011年、2012年と極端に悪化してしまい(図3)、最後の2年間でCO2排出量が大幅に増加しました。図1の通り、実際の排出量では単年ですら6%削減を一度も達成できなかったのです。

図2:発電電力量の推移

出典:環境省

図3:CO2排出係数の推移

出典:環境省

2012年当時、企業個社でも同じ現象(自社の電力量は削減できたがCO2排出量は急増)が起きてしまい、日本中で環境・CSR部門の担当者が頭を抱えました。しかも多くの企業が環境中期計画の最終年を京都議定書に合わせて2012年に設定していたため、中計未達となった企業が続出しました。

第6次エネルギー基本計画で示された2030年の電源構成も実現は極めて困難なことが予想されることから、今回もクレジット購入などで辻褄合わせが行われるかもしれません。見かけ上は46%削減を達成できたとしても、国内のCO2排出量および電力のCO2排出係数は下がらず京都議定書と同じ歴史を繰り返す可能性があります。

省エネや再エネ導入など自助努力で達成可能な中期計画であればよいのですが、購入電力のCO2排出係数が46%程度下がることを前提としている場合は大きなリスクを抱え込むことになってしまいます。ご担当者は早めに計画を見直した方がよいかもしれません。

■

関連記事

-

・本稿では先月に続いて2020年度に迫ったFIT法の抜本改正をめぐる議論の現状を紹介したい。具体的には、5月30日、6月10日にそれぞれ開かれた第14回・第15回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

-

知人で在野の研究者である阿藤大氏の論文が、あれこれ紆余曲折の末、遂に公表された。 紆余曲折と言うのは、論文が学術誌に掲載されるまでに、拒否されたり変な言いがかりを付けられたりで、ずいぶん時間がかかったからだ。これは彼に限

-

「それで寿命は何秒縮む」すばる舎1400円+税 私は、2011年の東京電力福島第1原発事故の後で、災害以降、6年近く福島県内だけでなく西は京都、東は岩手まで出向き、小学1年生から80歳前後のお年寄まで、放射線のリスクを説

-

今年7月から再生可能エネルギーの買取制度が始まります。経産省からは太陽光発電で1kWh42円などの価格案が出ています。この価格についての意見を紹介します。

-

EUのエネルギー危機は収まる気配がない。全域で、ガス・電力の価格が高騰している。 中でも東欧諸国は、EUが進める脱炭素政策によって、経済的な大惨事に直面していることを認識し、声を上げている。 ポーランド議会は、昨年12月

-

また大手炭素クレジット会社の社長が逮捕されました。 気候変動ウィークリー#539 -炭素詐欺の終焉は近いのか?- ハートランド研究所 今週初め、現存する最大のカーボンオフセット/クレジット取引の新興企業のひとつであるAs

-

原子力問題のアキレス腱は、バックエンド(使用済核燃料への対応)にあると言われて久しい。実際、高レベル放射性廃棄物の最終処分地は決まっておらず、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」はトラブル続きであり、六ヶ所再処理工場もガラス固化体製造工程の不具合等によって竣工が延期に延期を重ねてきている。

-

英国の環境科学者で地球を1つの生命体とみなす『ガイア理論』を提唱したジェームズ・ラブロック氏が103歳で亡くなってから、間もなく2ヶ月になろうとしている。 CNNは次のように報じた。 ラブロック氏は科学界に多大な功績を残

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間