EVで化石燃料の時代は終わるか

石油がまもなく枯渇するという「ピークオイル」をとなえたアメリカの地質学者ハバートは、1956年に人類のエネルギー消費を「長い夜に燃やす1本のマッチ」にたとえた。人類が化石燃料を使い始めたのは産業革命以降の200年ぐらいで、現在の消費量が史上最大である。化石燃料の埋蔵量は物理的には有限なので、向こう数百年を考えると、このマッチがいつか燃え尽きることは自明だ。

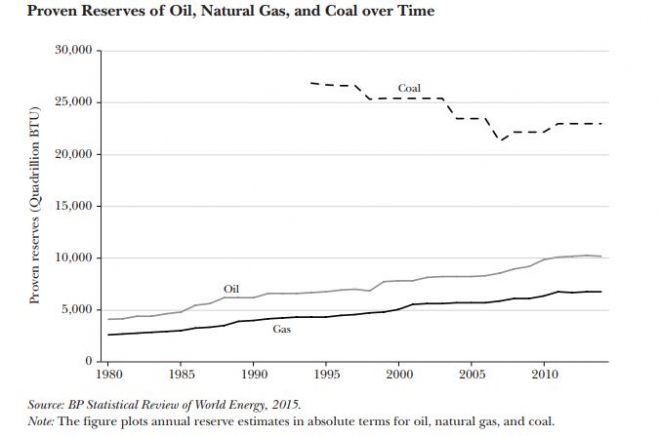

問題はそれがいつかということだが、この点で専門家の意見はわかれる。ピークオイル論者は50年前から「あと50年で石油はなくなる」といい続けてきたが、現実には化石燃料の埋蔵量は次の図のようにアメリカの石油の埋蔵量は2000年以降に59%、ガスは94%も増えている(Covert et al.)。

この大きな原因は、シェールオイルやシェールガスのような非在来型資源を採掘する技術が開発されたからだ。この推定が正しいとすれば、少なくとも向こう数十年は、化石燃料が物理的に枯渇する心配はない。化石燃料の時代は、あと100年ぐらい続くかもしれない。炭素税のような形でCO2に課税しても化石燃料は十分安いので、途上国では化石燃料の消費がすぐ減ることは考えにくい。

「1本のマッチ」が燃え尽きたあとも長期的に使えるエネルギーとして期待されているのが原子力だが、その価格は安全規制の強化で上がり続けており、短期的には化石燃料と競争することはむずかしい。再生可能エネルギーは化石燃料の代わりにはならない。特に日本では太陽光や風力は立地条件のいい場所にはすでに建設されており、限界は近い。

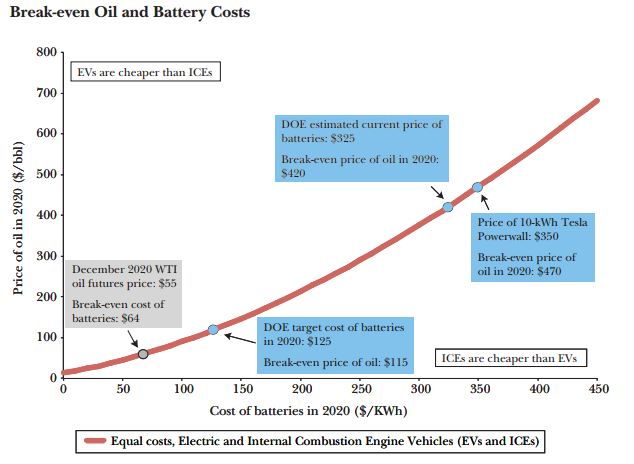

一つの未知数は、電気自動車(EV)によって内燃機関が代替されるかどうかだ。次の図はEVと内燃機関(ICE)が同等になる価格を示したものだが、DOE(米エネルギー省)の推定している現在の電池の価格325ドル/kWhでは、原油価格が420ドル/バレル以上でないとEVが有利にならない。2020年にDOEの目標としている125ドルになるとしても、原油価格は115ドル以上だ(現在は57ドル程度)。

リチウムの埋蔵量や電池技術の限界でEVの価格が急速に下がることがあまり期待できないとすると、よくも悪くも人類が化石燃料を卒業する未来はすぐには来ないだろう。化石燃料を使い続けると地球が温暖化することは確実だが、それが破局的な気候変動をもたらすかどうかは不明だ。

先進国や中国ではEVへの転換が進むとしても「脱化石燃料」で原油や石炭の価格が下がると、途上国の消費量はしばらく増え続けると予想される。これによって人類の「1本のマッチ」が燃え尽きる日も早まるが、それを防ぐしくみは残念ながら、価格メカニズムにも民主主義にもない。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー調査機関の「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞による

-

12月8日記事(再掲載)。14日に衆議院選挙が行われ、事前の予想通り、自民党、公明党の連立与党が安定多数を確保。エネルギー分野では問題が山積しているのに、大きな変化はなさそうだ。

-

ネット上で、この記事が激しい批判を浴びている。朝日新聞福島総局の入社4年目の記者の記事だ。事故の当時は高校生で、新聞も読んでいなかったのだろう。幼稚な事実誤認が満載である。 まず「『原発事故で死亡者は出ていない』と発言し

-

政府が2021年7月に発表した「2030年CO2排出46%削減」という目標では、年間の発電電力量(kWh)の総量を現在の1兆650億kWhから9400億kWhに低減(=省エネ)した上で、発電電力量の配分を、再エネ38%、

-

福島原発事故後、民間の事故調査委員会(福島原発事故独立検証委員会)の委員長をなさった北澤宏一先生の書かれた著書『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』(ディスカバー・トゥエンティワン)(以下本書と略記、文献1)を手に取って、非常に大きな違和感を持ったのは私だけであろうか?

-

「電力システム改革」とはあまり聞きなれない専門用語のように思われるかもしれません。 これは、電力の完全な自由化に向けて政府とりわけ経済産業省が改革の舵取りをしています。2015年から2020年にかけて3ステップで実施され

-

15年2月に、総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループで、高レベル放射性廃棄物の最終処分法に基づく基本方針の改定案が大筋合意された

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間