北海道で再び大規模停電を起こさないために考えるべき論点について

本稿の目的は、北海道で再び大規模な停電が起きないように、北海道胆振東部地震の経験から学ぶべき教訓を考えることにある。他方現在北海道の大停電については電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」)において検証委員会が開催され、大停電の発生原因の分析、停電後の供給力確保に至るプロセス、再発防止策、などが議論されているところである。従ってこれらの論点については、ここで中途半端な推測を披露するよりは、委員会での議論の結果が出るのを待つのが正しい態度であるように思える。そこで本稿ではより前に遡って、胆振東部地震以前に北海道エリアにおいては、どのような電源脱落対策がなされていたのか整理した上で、「今後の発電所の運用方針はどうあるべきか」ということについて簡単に考えてみたい。

本題に入ろう。今回の大地震のように、何らかの突発事象により大規模な電源脱落が起きた場合、大規模な停電を避けるためには、当然のことながら短時間で需給を再び一致させる必要がある。そのため、各送配電系統は電源脱落の影響をカバーしうる供給力の余剰資源を常時確保しておかなければならないことになる。こうした余剰資源は「予備力」「調整力」「マージン」といった形で指標化・具現化され、各エリアの送配電事業者はあらかじめ緊急時に備えてその確保に務めている。専門語が先行したが、それぞれの言葉の定義については、2015年度に開催された「調整力等に関する委員会」において概ね以下のように定められている。

- 「調整力」とは、供給区域における周波数制御、需給バランス調整その他の系統安定化業務に必要となる発電設備、電力貯蔵装置、ディマンドレスポンス、その他の電力需給を制御するシステムその他これに準ずるものの能力をいう。

- 「予備力」とは供給区域において、上げ調整力と上げ調整力以外の発電余力を足したものをいう。なお予備力は出力増加までにかかる時間に応じて、瞬動予備力(10秒程度)、運転予備力(10分程度)、待機予備力(数時間)に分けられる。

- 「マージン」とは、電力系統の異常時または需給ひっ迫時等の対応として、連携線を介して他の供給区域と電気を需給するため、または電力系統を安定に保つために、各連携線の運用容量の一部として広域機関が管理する容量をいう。

上記のように調整力、予備力、マージンは関連性の深い概念であるが、その関係性について理解を簡便にするため、大規模電源脱落時の役割という観点から一度整理してみよう。

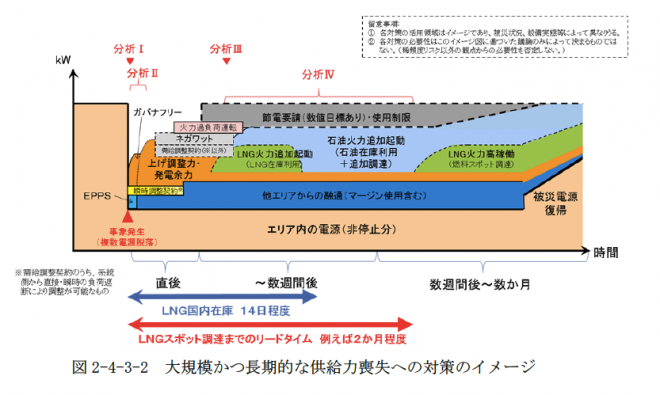

上図は広域機関がまとめた大規模かつ長期的な供給力喪失への対策のイメージを示したものだが、大規模電源の脱落が起きた場合の望ましい対応を、上図を参考に整理すると以下のようになる。

- 事故直後は一部の負荷を切り離して周波数を維持させ、

- 他方10秒程度で出力増加できる瞬動予備力を発動し、

- それでも電源脱落の影響がカバーできない場合は場合は連携線を介して広域機関の管理するマージンから必要相当の電力供給を受け周波数を安定させる。

- 連携線を通じて電力供給を受けている間に、上げ調整力を活用し、運転中の火力発電の出力増加を図り、また需給調整契約に基づいて負荷の追加的な遮断を図る。

- それでも出力が足りない場合は10分程度で出力増加できる水力発電などの運転予備力を起動させ供給力を回復し、遮断した負荷を回復させて停電から復旧する。

- その後随時、待機予備力となっている停止発電所を稼働させて、また電源の復旧を進め、徐々に連携線の運用を平時に戻す。

電源脱落があったとしても、この範囲で対応できれば、長時間、大規模な停電が発生しないで済む。今回の胆振東部地震の残念ながら、マージンおよび調整力の範囲で対応できなかったため、周波数維持に失敗しブラックアウトに至り、節電要請なども含めて綱渡りの総力戦に挑むことになった。当然ながら、このような状況はリスクに極めて脆弱であるし、また地元経済に大きな負の影響を及ぼすので望ましくはない。そこで今後に対する有意義な知見を得るためには、胆振東部大地震以前に北海道において、どの程度の電源脱落が想定され、またその対策が講じられていたのかということを確認することが重要になる。

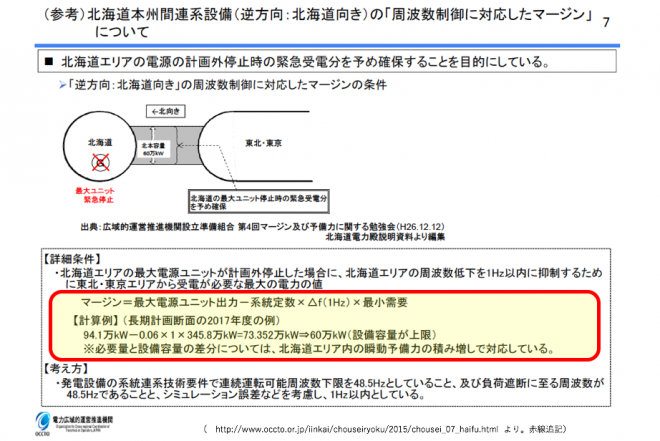

上図は、広域機関が北海道本州間連携設備(北本連携線)のマージンの必要量を、予備力・調整力との関係からまとめたものである。簡単に解説すると、原則として北本連携線のマージンの設定量は、最大電源ユニットの停止を想定して、

<算定式F:(a)最大電源ユニット出力―系統定数×周波数変動分(1Hz)×(b)最小需要>

で算出することとしているが、 式の結果が(c)マージンの上限(60万kW)を超える場合、

<(a-b)-c>

に相当する容量を、瞬動予備力で積みますことで対応することとしている。具体的に数値を当てはめると、

- aについては北海道エリアの最大電源ユニットは泊原発3号機の91.2万kWだが、これに若干のバッファーを上乗せして94.1万kWとしている

- bについては系統定数(0.06)と周波数変動分(1)はそれぞれ定数で、最小需要については年度によって異なるが、2017年度の計画ベースでは345.8万kWとしている

- これを算定式Fに入れると73.352万kWとなるが、これは北本連携線の(c)マージンの上限60万kWを上回っているため、マージンの設定量は60万kwとなる

- 加えてマージンの不足分<(a-b)-c>の13.352万kW分は瞬動予備力でカバーする

ということになる。。。と、色々小難しく述べたが、結果だけ言えば、北海道電力は少なくとも94.1万kWの電源脱落までは調整力とマージンで対応できるように準備していた“はず”ということである。では現実はどうだったのかを見てみよう。

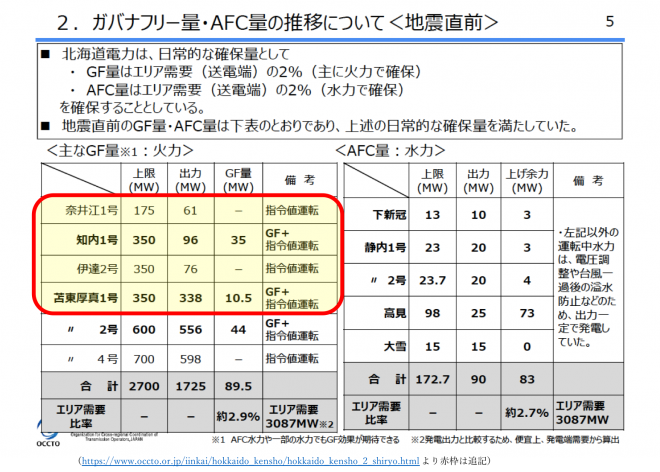

上の表は地震直前の北海道の各電源の発電量をまとめたものである。まず気になるのが瞬動予備力に相当するGF量は8.95万kWしか確保されておらず、13.352万kWに至っていないことである。ただし、定格出力からの短時間の超過運転分をGF量と同様認めれば16.9万kWまでは瞬動予備力として確保が見込めるため、やや甘くなるが、この点についてはスレスレ及第点は与えられる体制は整えていたと言えよう。これに北本連携線のマージン分60万kWとエリア需要(308.7万kW)の周波数1Hz変動分18.5万kWを足せば、北海道電力は概ね95.4万kW程度の電源脱落に耐えられる体制は整えていたと評価できる。

しかしながら、現実には赤枠で囲った奈井江1号機、知内1号機、伊達2号機、苫東厚真1号機を除いて発電機は停止し、残った4つの発電機の運営も不安定な状況に陥った。結果として火力計119.4万kW、水力計9.0万kW、総計128.4万kWの電源が脱落し、想定範囲を大きく超えたため大規模停電が起きてしまい、その後も調整力不足のため、最終的には周波数を維持できず、全道ブラックアウトにつながってしまった。

以上端的にまとめると、

- 北海道電力は事前の準備として最大95.4万kW程度の電源脱落までには対応できうる体制を整えていた

- しかしながら現実には128.4万kWの電源脱落が生じたため、大規模な停電が起き、周波数の維持に失敗し、最終的には全道ブラックアウトした

ということになるが、ここから今後、今回のような大規模停電を避けるために学ぶべき教訓は、例えば以下のようなものになりうるだろう。

①今後は、電源脱落の想定を、電源ユニット単位ではなく、発電所単位に改めるべきなのではないか?

②また、①のような前提の下で、今後は発電所単位の電源脱落に耐えられるように、送配電事業者はより分散的な系統運用を行うべきなのではないか?

①に関してだが、今回の地震で苫東厚真発電所は、ユニット単位(最大70万kW)ではなく、最終的には発電所レベル(165万kW)の電源脱落を起こした。地震という災害の特性を考えれば、これは当然想定される話なのだが、このようなケースは超希頻度リスクとしてこれまで想定されていなかった。現実に発電所レベルのダウンという事態が起きたのだから、今後は電源脱落の想定もユニット単位から発電所単位に変更すべきであろう。

続いて②に関してだが、①のように電源脱落の想定を変えた場合、今回のような発電所の超集中運用は難しくなる。現状であれば北海道エリアが対応できる電源脱落はせいぜい110万kW規模までで、それ以上の電源脱落があれば、ブラックアウトとまでは行かずとも一部地域の長期停電は避けられなくなる可能性が高い。これは冬の北海道では命に関わる問題であろう。

したがって、例えば苫東厚真であれば<1号機(35万kW)+4号機(70万kW)=105万kW>、<1号機(35万kW)+2号機(60万kW)=95万kW>という発電所の組み合わせは認められるにしても、<2号機(60万kW)+4号機(70万kW)=130万kW> のような運用は認められるべきではないだろう。もちろん仮に泊原発が再稼働することがあったにしても、この議論は適用されるべきである。ただし原発に関しては、揚水発電所の夜間の運転予備力増強に貢献するため、その分は考慮に入れてもいいのかもしれない。いずれにしろ同原発の基毎の出力(1,2号機(57.9万kW)、3号機(91.2万kW))を考えると、1,2号機の同時運転までは許されても、3号機に関しては単独運転を条件にすべきであろう。2019年3月の北本連携線の30万kW分の増強以降は、苫東厚真2号機と4号機の併用や、泊原発3号機と1,2号機いずれかの併用も視野に入れてもいいのかもしれない。

以上やや雑な議論になったかもしれないが、今回の震災は「電源の分散」の重要性を我々に痛感させた。これを機に、政府として、この観点で何らかの系統の運用指針の見直しを図るべきであろうし、また、住民の命を守るためにも各地方自治体は電力会社と系統運用について協議をしていく体制のあり方を考えるべきなのではないかと思う。

関連記事

-

9月5日、韓国の科学技術情報通信省は、東電福島第一原発サイトで増え続けている「トリチウム水」(放射性のトリチウムを含んだ処理水)の問題に関し、「隣国として、海洋放出の可能性とこれに伴う潜在的な環境への影響に深刻な憂慮があ

-

東京電力福島第1原発での事故を起こした1−4号機では、原子炉を覆う建屋の片付け作業が続いている。最終的には炉心にあるデブリ(小さなごみ)、溶解した燃料棒を取り出し、炉を解体した形での廃炉を目指す。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

経済産業省は、電力の全面自由化と発送電分離を行なう方針を示した。これ自体は今に始まったことではなく、1990年代に通産省が電力自由化を始めたときの最終目標だった。2003年の第3次制度改革では卸電力取引市場が創設されるとともに、50kW以上の高圧需要家について小売り自由化が行なわれ、その次のステップとして全面自由化が想定されていた。しかし2008年の第4次制度改革では低圧(小口)の自由化は見送られ、発送電分離にも電気事業連合会が強く抵抗し、立ち消えになってしまった。

-

原発のテロ対策などを定める特重(特定重大事故等対処施設)をめぐる混乱が続いている。九州電力の川内原発1号機は、今のままでは2020年3月17日に運転停止となる見通しだ。 原子力規制委員会の更田委員長は「特重の完成が期限内

-

今月の14日から15日にかけて、青森県六ヶ所村の再処理施設などを見学し、関係者の話を聞いた。大筋は今までと同じで、GEPRで元NUMO(原子力発電環境整備機構)の河田東海夫氏も書いているように「高速増殖炉の実用化する見通しはない」「再処理のコストは直接処分より約1円/kWh高い」「そのメリットは廃棄物の体積を小さくする」ということだ。

-

福島原発事故において、地震によって原子炉の主要設備が破壊されたのではないかという懸念が、社会に広がっている。こうした懸念が、原子力規制委員会による過剰ともいえる地震対策や、原子力発電への不安につながっている。この小論が、そうした懸念を払拭する一助になればと思う。

-

本原稿は2012年5月の日本原子力産業協会の年次総会でバーバラ・ジャッジ氏が行った基調講演要旨の日本語訳である。ジャッジ氏、ならびに同協会の御厚意でGEPRに掲載する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間