PV expoから見るポストFITサービス

2/27から3/1にかけて東京ビッグサイトにおいて太陽光発電の展示会であるPV expoが開催された。

ここ2年のPVexpoはFIT価格の下落や、太陽光発電市場の縮小を受けてやや停滞気味だったが、今年は一転「ポストFIT」を見据えてこれまでにないアプローチの展示が増え、苦境の中でも新しい市場を切り開いていこうという業界の強い意志が見られて大変見所が多かった。

このコラムでは何度か「ポストFIT」の住宅太陽光発電事業の経済性について議論してきたところであるが、今回は視点をより将来に移して、PV expoの中で当方が独断と偏見で選んだ「時代を先取りしたサービス」を紹介することにしたい。なお予め言っておくが本記事は広告記事ではない。

本題に入るが、今回紹介するのは、東京電力パワーグリッド(以下「東京電力PG」)とインフォマティクス社が共同して進めている「うちワケ」という卒FIT太陽光発電システムを抱える住宅向けの宅内IoTサービスだ。

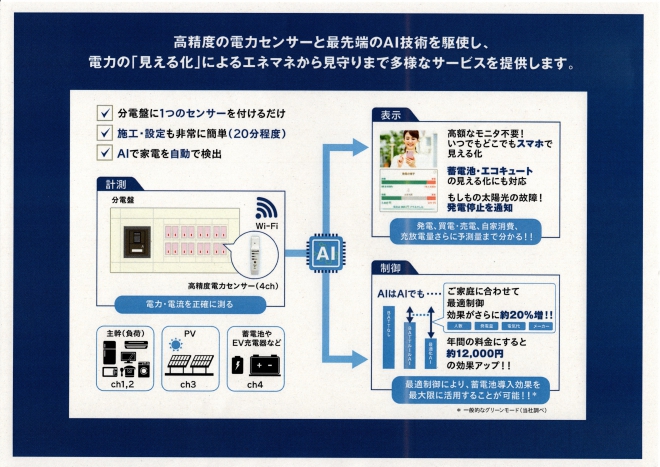

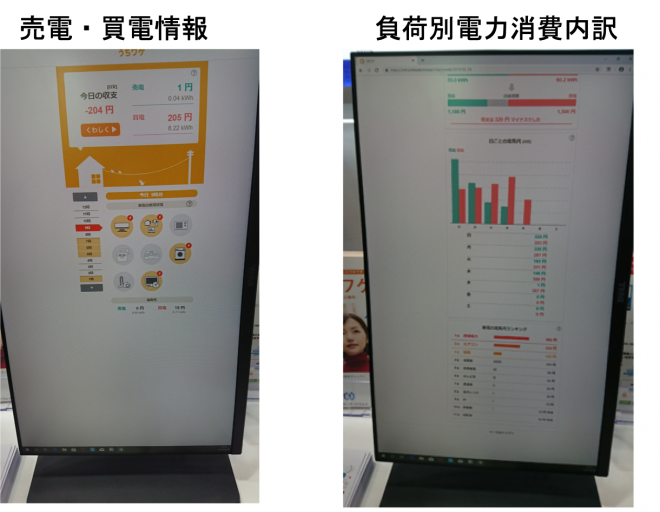

上の写真は東京電力PGがPvexpoで掲げていたパネルだが(画像はPv expoでの同社の頒布資料を画像化した)、この「うちワケ」というサービスの特徴は、目的の明確さと、機器構成のシンプルさにある。

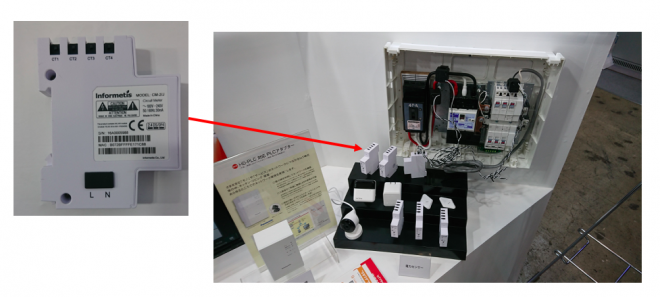

目的に関しては「家庭での電力の販売―使用状況を、負荷レベルまで落としこんで明らかにする」ということに特化しており、機器構成は分電盤に「インフォマティクス社の電力センサーを取り付けるのみ」である*。施工・設定も20分程度で済むとのことだ。(*マンションの高圧一括受電の場合はPLCでの通信アダプタも必要になる)

この電力センサーは4チャンネルの入力口が用意されており、このうち2chで家庭内の電力使用状況を解析するための基礎情報を取得し、残りの2chは太陽光発電や蓄電池などの外部電源と接続することが想定されている。こうして取得された家庭での電力の使用情報は、東電PGとインフォマティクス社の合弁会社であるエナジーゲートウェイ社が提供するIoTプラットフォームのAI基盤により解析され、個別の家電・負荷レベルにまで使用情報が分解される。もちろん解析結果は、以下のようなシンプルな画面でスマホやタブレットで確認可能だ。

(Pv expoにおいて筆者撮影)

留意点を言えば、負荷別の電力使用情報は直接個別の家電から電力消費情報を取得しているわけではなく、あくまで一定のアルゴリズムによって推測がなされるにすぎないので、正確なものではなく担当者によれば「だいたい80%くらいの正確性」に留まるという点であろう。ただそれでも家の電力消費パターンの傾向を掴むには十分であろうし、また今後性能が向上する中で改善していくことも見込まれる。

この「うちワケ」を利用した今後のビジネス展開の方向について聞いてみたところ、担当者は「こうした電力使用情報提供サービス自体でユーザーからサービス料を取るというよりも、このプラットフォームで取得できる情報を活用し、他業種と連携したサービスを作り出すことを主眼に置いている」と話していた。

(“うちワケ”パンフレットより筆者作成)

これはあながち絵空事というわけではなく、実証実験の段階ですでに「電力消費情報を見ていたら、家に誰もいないはずの時間帯でテレビが使われていて、子供が学校をサボっていることが判明した」「家電の消費パターンを変えることで太陽光発電の自家利用を増やした」というような声が上がってきているそうだ。こうした利用方法は、現在ユーザーの自助努力で行われているわけだが、他のサビース業種と本格的に連携すれば、見守り、エネルギーマネジメント、故障検知、など様々な可能性が生まれていくことになるだろう。

余談ではあるが、東日本大震災以来暗いニュースが多かったであろう東京電力PGにおいてこのような新しい動きが起きていることを知り、改めて社会全体として次世代のエネルギー産業を作り出す時期に来ているのだな、と強く感じ大変感慨深かった。随所で指摘されていることだが2019年は「次世代エネルギー産業元年」になるのかもしれない。

関連記事

-

キマイラ大学 もしかするとそういう名称になるかもしれない。しかしそれだけはやめといたほうが良いと思ってきた。東京科学大学のことである。東京工業医科歯科大学の方がよほどマシではないか。 そもそもが生い立ちの異なる大学を無理

-

「再エネ100%で製造しています」という(非化石証書などの)表示について考察する3本目です。本来は企業が順守しなければならないのに、抵触または違反していることとして景表法の精神、環境表示ガイドラインの2点を指摘しました。

-

最近、放射線の生体影響に関する2つの重要なリポートが発表された。一つは、MIT(マサチューセッツ工科大学)の専門家チームが発表した研究成果(「放射能に対する生物学的解析の統合研究?ネズミへの自然放射線比400倍の連続照射でDNAの損傷は検出されず」(英語要旨)「MITニュースの解説記事」)である。

-

調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。 議論のはじめにエネルギーミックスにお

-

シェブロン、米石油ヘスを8兆円で買収 大型投資相次ぐ 石油メジャーの米シェブロンは23日、シェールオイルや海底油田の開発を手掛ける米ヘスを530億ドル(約8兆円)で買収すると発表した。 (中略) 再生可能エネルギーだけで

-

8月に入り再エネ業界がざわついている。 その背景にあるのは、経産省が導入の方針を示した「発電側基本料金」制度だ。今回は、この「発電側基本料金」について、政府においてどのような議論がなされているのか、例によって再生可能エネ

-

アゴラ研究所の行うシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」 の出席者を紹介します。この内容は、ニコニコ生放送、BLOGOSで生放送します。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間