プラスチックごみはリサイクルしないで燃やせばいい

7月1日からスーパーやコンビニのレジ袋が有料化されたが、これは世界の流れに逆行している。プラスチックのレジ袋を禁止していたアメリカのカリフォルニア州は、4月からレジ袋を解禁した。「マイバッグ」を使い回すと、ウイルスに感染するおそれがあるからだ。レジ袋を禁止していた世界各国でも、解禁の動きが広がっている。

そんな時期に、わざわざレジ袋を有料化する目的は何だろうか。経済産業省のウェブサイトによると「廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化を防ぐためにプラスチックの過剰な使用を抑制」することが目的だと書いてある。

まずレジ袋をなくすと、どれぐらい資源が節約できるだろうか。日本で消費される原油のうち、プラスチックの生産に使われるのは2.7%で、レジ袋に使われるのはその2.2%、つまり原油の0.05%である。これをゼロにしても、資源の節約にはならない。

レジ袋の材料になるポリエチレンは、原油を精製する過程で出てくるナフサからつくられる。これは昔は捨てていた副産物なので、レジ袋をやめても石油の消費量は減らない。資源節約という意味では、レジ袋の有料化は無意味である。

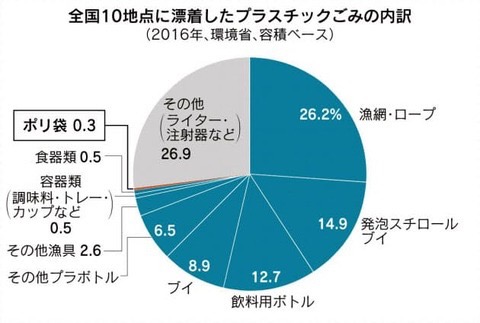

「海がプラスチックであふれている」という話がよくあるが、海のプラスチックごみのうち、ポリ袋は図のように0.3%しかない。レジ袋を減らしたりストローを紙に変えたりしても、海洋ごみが減る効果はゼロに近いのだ。

プラスチックごみの84%は「リサイクル」されている

プラスチックごみの再利用

そもそもプラスチックごみを減らす必要があるのだろうか。昔は多くの自治体でごみを分別し、プラスチックは不燃ごみとしてリサイクルしなければならなかった。プラスチックを燃やすと高温になり、ごみ焼却炉がいたむからだ。

しかし今は、東京23区は基本的にごみの分別をしていない。空き缶は分別収集しているが、ペットボトルは燃えるごみと一緒に捨ててもかまわない。ゴミ焼却炉の性能がよくなって800℃以上の高温に耐えられるからだ。

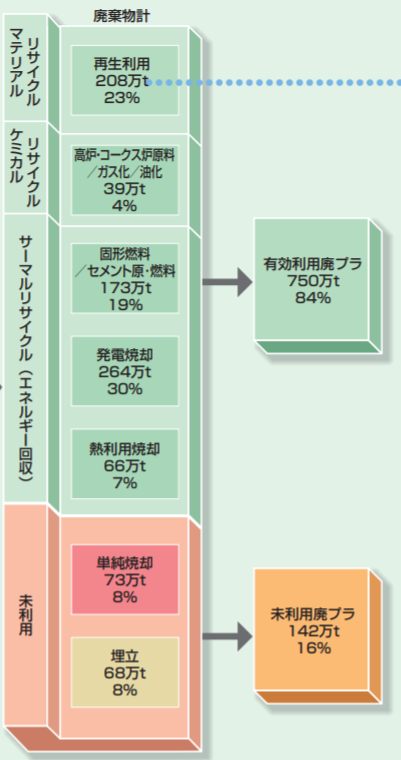

それでは資源を再利用できないと思うかもしれないが、一般社団法人プラスチック循環利用協会の資料によると、日本のプラスチック廃棄物の84%は再利用されている。

このうち再生利用するマテリアル・リサイクルや高炉の材料にするケミカル・リサイクルの他に、サーマル・リサイクルが56%ある。これはゴミ焼却炉の廃熱で発電や温水化するもので、廃熱の90%近くがエネルギーとして回収されている。

環境団体は「国際的には熱回収はリサイクルと認められていない」というが、そんなことはどうでもいい。問題は資源が有効利用されているかどうかである。

プラスチックごみを再利用するにはリサイクル工場で粉にして合成繊維などの材料にする多くの工程が必要で、コストが高い。そういうライフサイクル全体を考えると、CO2排出量も多い。

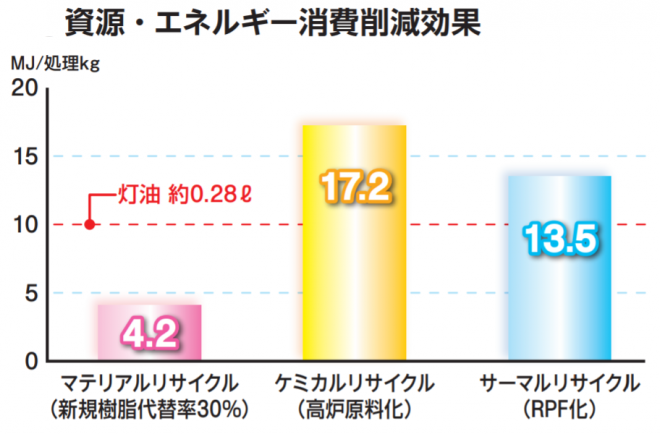

次の図のようにマテリアル・リサイクルよりサーマル・ルリサイクルのほうがエネルギー削減効果が3倍以上高く、CO2削減効果も大きい。つまりプラスチックごみは、燃やして熱でエネルギーを回収するのがもっとも効率的で環境負荷も小さいのだ。

プラスチック循環利用協会

ごみ分別やリサイクルは資源の浪費

海洋ごみの中では、レジ袋よりペットボトルのほうが大きな問題だ。これはプラスチックごみを直接、海に捨てることが問題なので、生ごみと一緒に焼却すればいいのだ。ややこしい分別をすることで、ペットボトルの処理が困難になっている。

「プラスチックを燃やすとダイオキシンなどの有毒物質が出る」というのは昔の話で、ダイオキシンの環境リスクは無視できる。これを理由にして1990年代にプラスチックが焼却できなくなったとき、ごみを分別する習慣ができ、いまだに続いているのだ。

森下兼年氏も指摘するように、今は生ごみだけでは発電の温度が上がらないので、プラスチックごみを燃えるごみとして認めるようになり、それでも足りないので重油を助燃剤として加えている。レジ袋の有料化は、1990年代のごみ処理技術を基準にした「2周遅れ」の対策なのだ。

プラスチックごみは分解しないので永遠に残るというのも錯覚である。プラスチックは炭素と水素の化合物なので、ごみ焼却炉で燃やせばCO2と水に分解して灰になるのだ。灰になったら体積は大幅に減るので、処分場の問題も解決する。膨大な手間をかけてリサイクルするのは資源の浪費であるばかりでなく、地球環境にとっても有害である。

関連記事

-

東京電力に寄せられたスマートメーターの仕様に関する意見がウェブ上でオープンにされている。また、この話題については、ネット上でもITに明るい有識者を中心に様々な指摘・批判がやり取りされている。そのような中の一つに、現在予定されている、電気料金決済に必要な30分ごとの電力消費量の計測だけでは、機能として不十分であり、もっと粒度の高い(例えば5分ごと)計測が必要だという批判があった。電力関係者とIT関係者の視点や動機の違いが、最も端的に現れているのが、この点だ。今回はこれについて少し考察してみたい。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回は理系マニア向け。 「温室効果って、そもそも存在する

-

トランプ前大統領とハリス副大統領の討論会が9月10日に開催される。大統領選に向けた支持率調査によると、民主党の大統領候補であるハリス副大統領が42%、共和党候補のトランプ前大統領が37%で、ハリス氏がリードを広げていると

-

1.第5次エネルギー基本計画の議論がスタート 8月9日総合資源エネルギー調査会基本政策部会においてエネルギー基本計画の見直しの議論が始まった。「エネルギー基本計画」とはエネルギー政策基本法に基づいて策定される、文字どおり

-

筆者は先月、「COP26はパリ協定の「終わりの始まり」」と題する本サイトに寄稿をしたが、COP26の会議・イベントが進められている中、視点を変えたPart2を論じてみたい。 今回のCOPは、国連の公式発表によれば、交渉官

-

米国バイデン政権は24日、ウイグルでの強制労働に関与した制裁として、中国企業5社の製品の輸入を禁止すると発表した(ホワイトハウス発表)。 対象となったのは、 (A)Hoshine Silicon Industry (Sh

-

2022年にノーベル物理学賞を受賞したジョン・F・クラウザー博士が、「気候危機」を否定したことで話題になっている。 騒ぎの発端となったのは韓国で行われた短い講演だが、あまりビュー数は多くない。改めて見てみると、とても良い

-

米国のプロフェッショナル・エンジニアであるRonald Stein氏と、3度目の共同執筆を行ったので、その本文を紹介する。 Net Zero emission ideologies is destructive to f

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間