数値モデルは「CO2で地球が温暖化する」と教え込まれている

地球温暖化の予測は数値モデルに頼っている。けれども、この数値モデルにはパラメーターが沢山あって、それを操作する(=モデル研究者は「チューニング」と呼んでいる)とその予測はガラガラ変わる。

Martin Snicer/Flickr

このことは以前から指摘されてきたけれども、具体的にはよく知られないままだった。だが最近発表された無料公開の論文で遂に詳しく報告された。

論文の発表者はモーリセン。温暖化予測のグループは世界に幾つかあるが、中でも有力なドイツのマックスプランク研究所の中心人物である。

チューニングの実態

以下、論文に沿って、チューニングの実態を見てみよう。

IPCCの第5次評価が2013年に発表された後、そこで使用されたマックスプランク研究所のモデルにバグが見つかった。それを直したところ、温暖化が極端に進むようになってしまった。

改良前のモデルでは、気候感度(=CO2濃度の上昇に対する地球の平均気温の上昇の感度。より正確には、CO2濃度を産業革命前の280ppmから倍の560ppmまで仮想的に増やして、十分に長い時間(数百年)が経過したときの気温上昇)が3℃であったが、改良後には7℃になってしまった!このままでは、過去の地球の気温上昇もほぼ2倍に過大評価されて、観測値を再現できなくなる。モーリセンは困った。

ところがその一方で、ほぼ時を同じくして、雲に関するパラメーターをチューニングすると気候感度が大きく変わることが、米国海洋大気庁(NOAA)の研究者らによって発表されていた。

雲は気候モデルの最大の難所である。水は氷や水蒸気に姿を変え、乱流で上下左右に運ばれる。雲粒や雨粒の形成には、空を漂う塵の量や質も関わる。この複雑きわまりない雲を、地球規模の気候モデルで100年に亘り計算しようとするのだが、解像度が足りないので、沢山のパラメーターを使って表現せざるを得ない。だがそのようなパラメーターには、観測によって範囲を確定出来ないものが多くある。

そしてモデル研究者にとって頭の痛いことに、この最も分からない雲が、地球の気温に最も大きく影響する。雲は太陽光の反射によって地球の温度を下げる一方で、地上からの赤外線を吸収して地球の温度を上げる。更に面倒なことに、この効果の大きさは、雲の形や高さによっても異なる。

モーリセンが注目したのは2つのパラメーターだった。

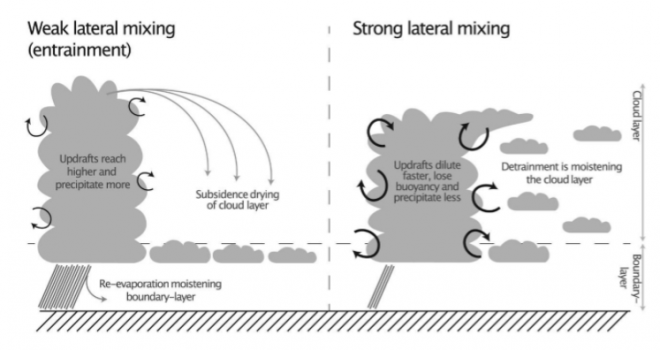

第1は、雲の対流に関するパラメーターで、この操作によって雲の振る舞いが変わる。図1左のように、雲が高く成長して真下に雨を多く降らせるように出来る一方で、図1右のように、高く成長せず雨は少ない代わりに、近隣に雲を発生させることも出来る。

第2のパラメーターは、雲の中の氷の形成に関するものだった。

図1 雲の対流に関するパレメーターの効果。出典はモーリセン論文

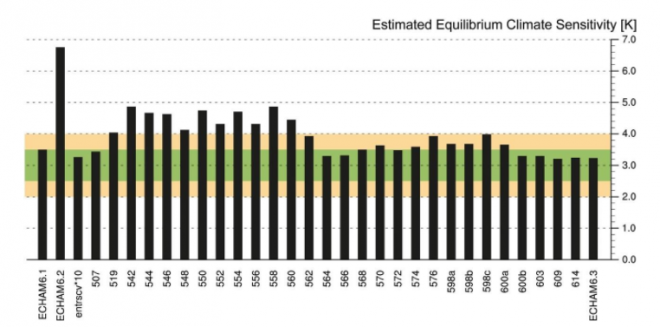

この2つのパラメーターを中心に、他にも何十もあるパラメーターを操作したところ、気候感度は望み通り3℃になった。その経緯が図2に示されている。一番左がバグを取る前、左から二番目がバグをとった直後で、気候感度が倍増して7℃になっている。その後、パラメーターの調整を繰り返して、最後に右端の様に気候感度は3℃になった。

図2

パラメーターの操作によって気候感度が変化した。左から右にモデルのバージョンが開発順に並べてある。出典はモーリセン論文。

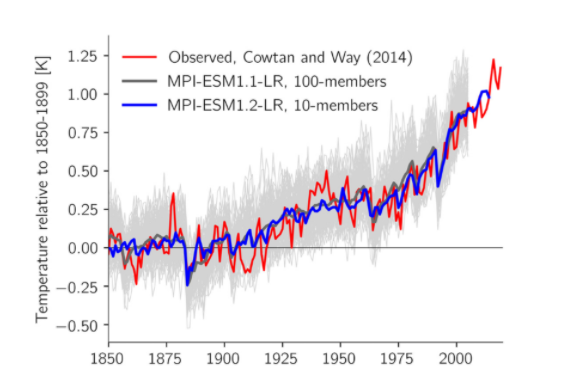

以上の操作によって、モーリセンは、過去の気温上昇は再現できる様になった、としている(図3)。

図3 パラメーター操作後の観測値(赤色)とモデル計算(青色および灰色)の比較。出典はモーリセン論文。

CO2で地球が温暖化すると教え込む

ところでこのチューニング、20世紀に起きた気温上昇の原因は主にCO2だと初めから決めてかかっている。しかし、実は主な原因は、モデルで表現出来ていない、CO2とは無関係の自然変動かもしれない。

図3をじっと見てみよう。すると20世紀前半の観測値(赤色)は1910年から1940年にかけて、けっこう急激に気温が上がっている。このころはまだCO2排出は少ないから、これは自然変動である。

そしてこの自然変動はかなり大きい。20世紀後半の気温の上昇と同じぐらいに見える。

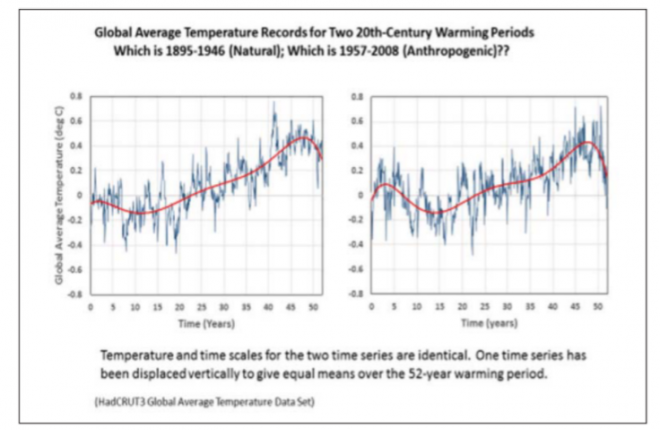

確認のために、実際に20世紀の前半と後半のデータを切り出して気温上昇を並べたものが図4である。両者は、殆ど見分けが付かない。

図4 20世紀前半(1895年からの52年間、右側)と、20世紀後半(1957年からの52年間、左側)の地球の気温上昇。比較のために原点をずらして平行移動している。出典:リンゼン論文

再び図3を見ると、モーリセンのチューニングは、20世紀後半の気温上昇についてモデルを観測値に合わせているが、20世紀前半については、モデル(赤)は観測値(青色および灰色)に合っていない。つまり、モデルは20世紀前半の自然変動を再現出来ていない。

もしもモデルがもっと精緻で、20世紀前半の自然変動を再現できたならば、20世紀後半の気温上昇も、大半が自然変動として再現されるのではないか?

仮に、20世紀後半の地球の気温上昇において自然変動の寄与が半分だとすると、それを前提にして「チューニング」をやり直したらどうなるか。CO2による気温上昇は半分で良くなるのだから、おおむね、気候感度も半分になり、CO2による将来の気温上昇予測も半分になる!

以上のように、数値モデルは、20世紀後半の温暖化が自然変動ではなくCO2によるものだと教え込まれている。我々がいつも聞かされている将来の温暖化予測は、このようなモデルに依存している。何十兆円という温暖化対策も、このようなモデルで正当化されている。

なお本稿について更に詳しい議論は、筆者によるワーキングペーパーを参照されたい。

関連記事

-

気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長 米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定でき

-

サプライヤーへの脱炭素要請が複雑化 世界ではESGを見直す動きが活発化しているのですが、日本国内では大手企業によるサプライヤーへの脱炭素要請が高まる一方です。サプライヤーは悲鳴を上げており、新たな下請けいじめだとの声も聞

-

6月21日記事。ドイツ在住の日系ビジネスコンサルタントの寄稿。筆者は再エネ拡充と脱原発を評価する立場のようだが、それでも多くの問題を抱えていることを指摘している。中でも電力料金の上昇と、電力配電系統の未整備の問題があるという。

-

1ミリシーベルトの壁に最も苦悩しているのは、いま福島の浜通りの故郷から避難している人々だ。帰りたくても帰れない。もちろん、川内村や広野町のように帰還が実現した地域の皆さんもいる。

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か) 火力をさらに減らせば再生可能エネルギーを増やせるのか 再生可能エネルギーが出力制御をしている時間帯も一定量の火力が稼働しており、それを減らすことができれば、その分再エネ

-

福島原発事故は、現場から遠く離れた場所においても、人々の心を傷つけ、社会に混乱を広げてきた。放射能について現在の日本で健康被害の可能性は極小であるにもかかわらず、不安からパニックに陥った人がいる。こうした人々は自らと家族や子供を不幸にする被害者であるが、同時に被災地に対する風評被害や差別を行う加害者になりかねない。

-

世界的なエネルギー価格の暴騰が続いている。特に欧州は大変な状況で、イギリス政府は25兆円、ドイツ政府は28兆円の光熱費高騰対策を打ち出した。 日本でも光熱費高騰対策を強化すると岸田首相の発言があった。 ところで日本の電気

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間