「政策議論のすれ違い」「温暖化とエネルギー選択」【シンポジウム資料】

アゴラ研究所は12月8日にシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催します。第二部「原発ゼロは可能か」にパネリストとして出席する、竹内純子さんの論考を紹介します。

1. エネルギー政策議論がすれ違う原因を考える

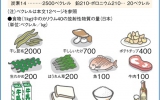

エネルギー政策は、常に「3E(energy security、economy、ecology)+S(安全性)」の視点に立ち、リスクのいずれかをゼロにすることを目指すのではなく、リスクの総和を最小化することを目的とした建設的な国民的議論が行われなければならない。

しかし、電力システムに関する議論は、なぜこれほどに難解であり、時に全く相反する主張がぶつかり合うのか。電力システムに関する議論が混迷する理由を推測すれば、以下の3点に収束するのではないか。

①電気事業はシステム(体系)であること

例えば再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度(以下、Feed in Tariffの略としてFIT)は、再エネを短期間に大量導入する制度としては有効である。しかし、部分最適ではあっても、バランスのとれた電力システムを維持改善するという全体最適に寄与する政策なのかについては評価が分かれるところであろう。本来は常に電力システムの全体最適を念頭に議論すべきである。

②電源計画で「夢」は見られない

電力事業者は新技術を導入する積極性が他と比較して乏しいと指摘されることがある。しかしそれは気質の問題(だけ)ではなく、電気事業の特性が背景にあることが理解されていないことが多い。電気は交通、水道、通信など他インフラを支える「インフラ中のインフラ」とも言える存在である。安定・安価な電力供給において失敗を許されない電力事業者は慎重に保守的にならざるを得ない。こうした事情があるために、例えばインターネット事業などと比べれば新技術の導入に期待できる余地が少ないことを理解して議論しなければならない。

③その国・地域の所与の条件や目指す姿によって「理想像」が異なる。

複雑に絡み合う様々な要素を勘案しなければならないため、あるべき電力システムという「正解」が欲しくなり、しばしばそれを欧米など他国に求める議論が見られる。しかしその国・地域の人口構成、産業構造、景気動向、気候、地形、化石燃料の賦存量、自然エネルギーのポテンシャル、国民性、そしてどのような社会を目指すかなどによって、あるべき電力システムというのは異なる。他国・他地域でのシステム改革の結果を真摯に学ぶことは重要であるが、そのままわが国において適用出来るわけではないことを踏まえて議論すべきである。

2. 地球温暖化問題の最新状況

東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、東電福島原発事故)以前は、人類にとっての最大の危機は地球温暖化問題であるとの認識が、わが国においても広く共有されていた。

2010年、当時の民主党政権によって策定されたエネルギー基本計画は化石燃料の使用を極度に低く抑え(石炭・天然ガス・石油等合計で26%)、原子力発電を53%、再生可能エネルギーで19%の発電電力量を賄うとされていたのは、その現れである。これもあまりに温暖化対策に偏っており、エネルギー政策の3E+Sの観点のバランスという根本原則から見れば優れた計画とは言い難いが、当時の社会的な要請として地球温暖化対策が如何に重視されていたかがよく分かる。

しかし東電福島原発以降、エネルギー政策に係る様々なリスクの中で原子力発電の事故リスクに人々の関心が集中してしまい、日本の電力の約9割は現在火力発電所に頼っている。エネルギーの安定供給という観点からも、地球温暖化の観点からもとても持続可能な状況とは言えない。

11月11日に開催した国連気候変動枠組み条約交渉(COP19)では、京都議定書第二約束期間が終了する2020年以降の枠組み構築を具体化させることを中心に国際交渉が行われている。この原稿はCOP19が開催されているワルシャワの地で書いている。(編集部注・入稿は11月20日)

まだ会期途中であるため交渉の行方を占うことは控えるが、会期冒頭各国政府交渉団のステートメントが行われた。直前に史上最大規模の台風に襲われ甚大な被害を受けたフィリピン政府代表は、途上国が温暖化による被害拡大を防ぐ適応策(例えば防潮堤の建設など)に使用できるファンドの創設や、2010年のCOP16 でその設立が合意されたGreen Climate Fundに先進国が必要な資金を拠出すること、各国の削減目標が深化すること、などの成果をワルシャワで見るまでは断食を続けると述べた。台風被害によって食べるものもない故郷の人々や亡くなった方たちの代わりにここにいると涙ながらに訴え、人々を共感の渦に巻き込んだ。

実はその直前に発表されたIPCCの第5次報告書WG1によれば、台風やハリケーンがここ100年の間に巨大化したと断言できるほど科学的な根拠は見いだせていないことには留意が必要であるが、この台風被害は地球温暖化の悲劇であるとの「雰囲気」ができていた中で、日本が決定した「2020年までに05年比3・8%の削減」は国際社会から相当厳しい評価を受けているようだ。

政府は同時に3年間で1兆6000億円という巨額の資金を拠出する方針も発表したが、残念ながら評価する声は全くと言ってよいほど聞こえきていない。原子力発電の稼働ゼロを前提とした暫定的目標であるとはいえ、日本のエネルギー政策の混迷は海外からなかなか理解を得られる状況にない。

3. 日本で原子力事業を続けることは可能か?

原子力事業の必要性についての議論は別に譲るとして、原子力事業が必要であるとした場合、わが国において果たしてその継続が可能であろうか。国民感情の問題ではなく、わが国の原子力事業環境を見れば東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、東電福島原子力事故)以降、それがあまりに脆弱になっている。東電福島原子力事故以降の原子力事業を取り巻く環境変化を以下に整理する。

第一に、政治的な変化が挙げられる。①事故収束の遅れの中で国や事業者に対する不信感とともに、原子力発電に反対する世論が長期化・定着化していること、②オイルショックの記憶が風化する一方、長い経済停滞によってエネルギーの量的確保の必要性の認識が薄れていること、③原子力技術に対する期待感や先進性のイメージが、東電福島原発事故によって決定的に喪失してしまったこと等によって、原子力事業に対する推進力が大きく低下してしまっている。

原子力事業を継続するのであれば、喫緊求められることは、日本にとって原子力エネルギーがエネルギー安全保障、経済成長、温暖化対策等の観点から「特別に」必要であることに関する政治的・行政的再確認であろう。行政的にはエネルギー基本計画などの形での閣議決定、政治的には政権与党の党決定という形で、原子力政策への国のコミットメントを再確認しておくことが、その後に実現しなければならない制度改革や関連予算設定の大前提となる。

第二に、電力システム改革の進展が挙げられる。欧米各国では電力市場を自由化して以降、殆ど原子力発電所の新規建設は行われて来なかった。民間企業が競争状態におかれた場合、これほどの大規模投資を行おうとするインセンティブは持ちづらい。

将来の電源不足、低炭素化や電気料金低廉化の必要性に直面した英国は、再生可能エネルギーと類似の固定価格買取制度を設けて原子力の新設支援に政府として乗り出すことを決定した。また米国のブッシュ、オバマ政権は政府が事業者の債務保証を行うという形でその資金調達を支援しようとしている。

わが国においても電力自由化した場合原子力をどう位置づけるのかを明確に議論せねばならない。特に、法的分離と総括原価方式による料金規制・一般担保の廃止は事業の維持にとって大きな影響をもたらす。後者の制度は、電気事業法上の供給義務を果たすための発送配電設備の形成に必要な資金調達を確実にするための制度であり、こうした制度の廃止や法的分離によってコーポレートファイナンスに生じる変化が、長期安定的な資金を必要とする原子力発電投資にどのような影響を与えるかは不透明である。電力システム改革の詳細検討と同時に、原子力に係るファイナンス・リスクをどう限定するのか、公的な支援策も含めて検討する必要がある。

第三に、安全規制の変化が挙げられる。いわゆる「バックフィット」制度のように、設置認可を得た当初とは異なるルールや基準が事後的に適用され、それまでの投資が無に帰すことが懸念されるケースも生じてきている。安全への投資は優先されるべきものではあるが、規制変更は事業活動にとってはリスクとなりえることを考慮に入れる必要がある。

なお東電福島事故の被害救済が何より急がれることは論をまたない。第一の必要条件は東電福島原子力事故の被災者の生活再建を早急に果たすことである。現在の原子力損害賠償法は民法の特別法として、原子力損害を不法行為制度の枠組みで処理するスキームであるため、事故を起こした東京電力は15万人以上とされる被災者や被災法人と向き合いその損害を金銭賠償で贖うこととされている。

しかし、金銭賠償では地域コミュニティの回復は望めない。福島復興特別措置法などにより、事故から2年半以上経ってなお果たせていない地域再建を推し進める必要があろう。

(2013年11月25日掲載)

関連記事

-

きのう「福島県沖の魚介類の放射性セシウム濃度が2年連続で基準値超えゼロだった」という福島県の発表があった。これ自体はローカルニュースにしかならなかったのだが、驚いたのはYahoo!ニュースのコメント欄だ。1000以上のコ

-

大阪市の松井市長が「福島の原発処理水を大阪に運んで流してもいい」と提案した。首長がこういう提案するのはいいが、福島第一原発にあるトリチウム(と結合した水)は57ミリリットル。それを海に流すために100万トンの水を大阪湾ま

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告では地球温暖化はCO2等の温室効果(とエアロ

-

政府は電力改革、並びに温暖化対策の一環として、電力小売事業者に対して2030年の電力非化石化率44%という目標を設定している。これに対応するため、政府は電力小売り事業者が「非化石価値取引市場」から非化石電源証書(原子力、

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

20世紀後半から、人間は莫大量の淡水を農工業で利用するようになった。そのうち少なからぬ量は海に還ることなく蒸発して大気中に放出される。それが降水となることで、観測されてきた北半球の陸地における2%程度の雨量増加を説明でき

-

世界の天然ガス情勢に大きな影響を及ぼしている北米のシェールガス革命。この動きを、経産省・資源エネルギー庁はどのように分析し、その変化を日本にどう取り込もうとしているのか。

-

気象庁は毎年気候変動監視レポート(以下、レポート)を出している。これまでは冊子がメインだったが今年からウェブ版のみとなった。 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/inde

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間