「氷河期が来る」と騒がれた1960-1980年の寒冷期は異常気象頻発

気候研究者 木本 協司

Leonid Ikan/iStock

1960-1980年の気象状況

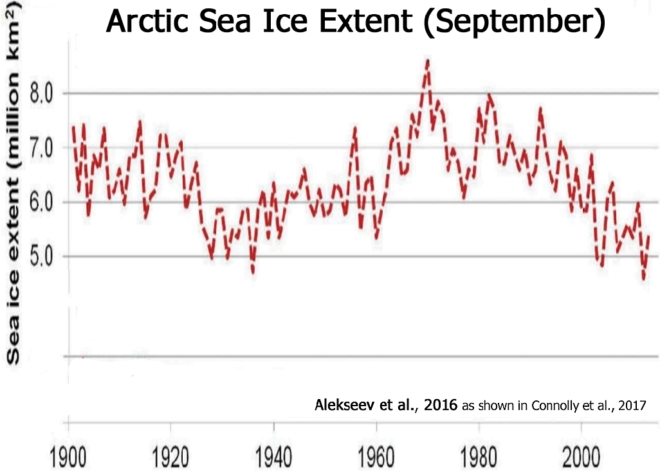

寒冷で異常気象が頻発した小氷河期(1300-1917)以降は太陽活動が活発化し温暖化しましたが、1950年頃からは再び低温化傾向が始まりました。人工衛星による北極海氷観測が始まった1979年より以前の1960年代は、太陽活動が低調で「氷河期が来る」と騒がれたほどの寒冷期でした。次図が示すように、当時の北極海氷面積は拡大傾向にあり、「北極海の船の航行を妨げる海氷をどうやって融解させるか」が国際会議で真剣に議論され、原子力の利用さえ検討されていた程です。

死者228名、行方不明3名を出した「38豪雪」が起きた1963年には偏西風蛇行で日米欧は大寒波に襲われました。異常気象が頻発したこの時代には気象庁で長期予報を担当した著者たちによる次のような著書がベストセラーになりました。

- 和田英夫,安藤隆夫,根本順,朝倉正,久保木光熙著「異常気象―天明異変は再来するかー」(講談社ブルーバックス、1965第1刷、1981第14刷)

- 根本順吉著「氷河期が来るー異常気象が告げる人間の危機―」(光文社、1976.7.30第1版、1976.9.20第21版)

和田他著の14-15頁には当時の状況について次のように述べています。

「日本の気候は、ここしばらくの間、さしたる変動も無く温暖な状態を保ち、農業技術の向上にともなって米のでき高は記録の更新を毎年のように重ねてきた。このような太平ムードが崩れ、専門家の懸念されていた異常の気配が大きく全面に押し出されてきたのは、つい最近のことである。(中略)このような一連の異常に加えて、太陽黒点の変化状況が天明期ときわめてよく似ていることが指摘されるにおよんで、異常気象の不安はますますジャーナリズムを賑わすようになった。」

一方、英国の著名な気象学者のH.ラムは、著書「Climate, History and The Modern World」(1982, 267-270頁)で、1960-1980年の異常気象について次のように記載しています注1)。

1960-1969 チリ中央部で1770sと1790s以来の干ばつ

1962-1963 英国で1740以来の寒波

1962-1965 米国東部で1738以来の干ばつ

1963-1964 英国Wales地方で1743以来の乾燥冬、カスピ海地方で1745以来の厳冬

1965-1966 バルチック海が完全に凍結

1968 北極海氷がアイスランドの半分周辺で1888以来はじめて凍結

1968-1973 サハラ地方で20世紀最悪の干ばつ

1971-1972 欧州、露、トルコが200年間で最も厳しい冬、チグリス川凍結

1972 フインランド北部、ロシア北部で激しく長い熱波

1973-1974 豪州中央砂漠で記録破りの大洪水

1974-1975 英国で1834以来の暖冬

1975-1976 欧州で1698以来の激しい干ばつ、デンマーク・オランダ・英国で熱波

1976-1977 米国東部で1738に記録が始まって以来の厳冬

1978-1979 欧州北部とモスクワ地方が200年間で最も厳しい冬と大雪

異常気象発生の原因

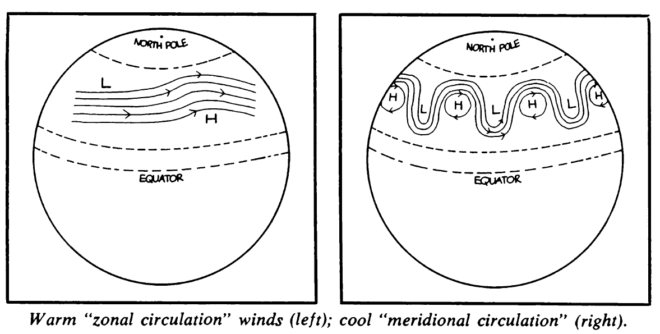

このように1960-1980年に異常気象が頻発した原因を説明するため、1975年にJ.ダクラスは次図を発表し、「寒冷期には偏西風蛇行により異常気象が起きる」ことを示しました。

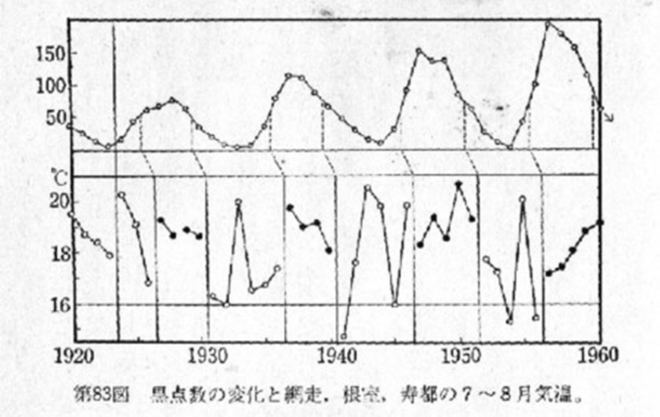

また、1988年にチェコの気象学者のV. ブッカは、「太陽活動が低下した寒冷期に偏西風が蛇行して異常気象が起きる」という考えを発表しました注2)。一方、日本の気象学者の斉藤博英は北海道の気温変化について分析し、次図のように、太陽黒点極大の前後は気温が安定しているが、黒点極小期には気温が不安定になることを発見しました。この事実は、上記のJ.ダグラス、V.ブッカによる「寒冷期に偏西風が蛇行し異常気象発生」という考えと良く一致します。

また気象庁の「桜の開花予想」を1951年に開始し、俳句の「季語辞典」を編纂した大後美保(1910-2000)は、「農業と科学」誌の昭和50年(1975)1月1日号に発表した「最近の世界の異常気象と農業」という論文で1960-1980年の異常気象の状況について詳述し、ソ連の気象学者ゼルゼフスキーとチャブリギナによる偏西風の挙動を紹介しています。

これによると大正6年(1917)以前の小氷河期では、偏西風は南北流(meridional flow)が多く異常気象が起き易かったのに対して、大正7年(1918)から昭和27年(1952)の期間の偏西風は東西流(zonal flow)が主体で安定した温暖期でした。ところがそれ以降、再び南北流が多い寒冷期になり1960-1980年の異常気象が起きました注3)。

2006年以降は新寒冷期か?

太陽活動の活発化と太平洋数10年振動(PDO)指数がマイナスからプラスに転じたことで、1977年に「汎太平洋気候シフト」が起きました。それ以降の1980-1990年代は温暖化が進行して暖冬が続いたので、CO2温暖化説を信奉する学者たちによる次のような温暖化予測がメデイアを賑わせました。

- CO2温暖化で雪が降らなくなり、冬季オリンピックは開催できなくなる

- 雪を見たことの無い子供たちになる

- 現在よりも夏が1か月長くなる

- 東京で最高気温は40℃を超え、真夏日が連続して50日以上も続き、熱中症による死者が6500人に達する

- 猛暑が10月中旬まで続き、京都の紅葉の見頃はクリスマスの時期になる

- 夏場は北極海氷が無くなり、シロクマ君が絶滅する

ところが、2000年を過ぎると次のように寒冷化の兆候が現れ始めました。

2001年01月 シベリアに過去100年で初めての大寒波、氷点下60℃記録

2001年01月 モンゴルで大雪、基幹産業の牧畜業に壊滅的打撃

2002年08月 欧州中部で水害、チェコのヴルタヴ川が112年ぶりの大洪水

2002年12月 青森で12/11に観測史上最高の1日降雪量67cmを記録

2003年01月 モスクワ20年ぶりの厳寒、東広島市で史上最低の氷点下11.8℃

2003年01月 インド北部、バングラデイッシュなどで大寒波、900人以上凍死

2003年02月 米国東海岸で大雪、ワシントン市周辺で30cmの記録的積雪

2003年03月 米国五大湖で1979年以来の低温によりスペリオル湖凍結

更に、気象庁が暖冬を予想していた2005/2006年冬に急激な太陽活動低下で「平成18年豪雪」が発生し、それ以降、下記のように異常気象が起きています。

2006年冬 日本、欧州で大寒波

2010年冬 米国・欧州で大雪

2010年夏 日露で熱波 パキスタン、インド、中国で洪水、ブラジルで大寒波

2012年夏 米国で熱波、中国、欧州で洪水

2013年夏 日本で熱波

2014年冬 日本、米国東部で大寒波

2014年夏 日本、米中西部、東南アジアで洪水、米加州で干ばつ

2015年冬 日本、米国東部で大雪

2016年 仏独で洪水

2017年冬 欧州・ロシア・中東で大雪

2017年夏 欧州・ロシア・米アリゾナ州で熱波

2018年冬 北米・欧州・中国・日本・中東で大寒波

2019年冬 米国北部と東部で大寒波

2021年冬 米国南部を襲ったテキサス大寒波

2021年2月のテキサス大寒波について、独ポツダム気候影響研究所のS.ラームシュトルフは、「CO2温暖化で北極の極渦が弱くなり分裂して米大陸に流れ込んだのが原因である」とCO2温暖化が第1原因とする説明をしています注4)。

しかしながら、前述したJ.ダグラスやV.ブッカの考えによれば、上記の異常気象やテキサス大寒波は「2006年以降の太陽活動低下による新寒冷期の証拠の可能性がある」と考えられます。

注1) https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2018/01/04/alarmists-wheel-out-record-cold-due-to-global-warming-argument-again/

注2) 「日本の気温推移と異常気象」

注3) 「小氷河期(1300-1917)は寒く異常気象も多かった」https://ieei.or.jp/2021/05/expl210510/

注4) https://notrickszone.com/2021/03/06/major-blow-to-polar-vortex-instability-claims-rahmstorf-misinterprets-short-term-data-as-long-term/

【参考文献】

薬師院仁志著『地球温暖化論への挑戦』(八千代出版、2002)

広瀬隆著「二酸化炭素温暖化説の崩壊」(集英社、2010)

編集部より:この記事は国際環境経済研究所 2021年6月7日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は国際環境経済研究所公式ページをご覧ください。

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 数十年単位で見ると、大雨の雨量は増えたり減ったりしている

-

まもなく3・11から10年になる。本書は当時、民主党政権の環境相として福島第一原発事故に対応した細野豪志氏の総括である。当時の政権の誤りを反省し、今も続くその悪影響を考えている。 本人ツイッターより あの事故が民主党政権

-

アゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」。4月21日の放送では「温暖化交渉、日本はどうする?」をテーマに、放送を行った。出演は杉山大志(電力中央研究所上席研究員・IPCC第5次報告書統括執筆責任者)、竹内純子(国際環境経済研究所理事・主席研究員)、司会は池田信夫(アゴラ研究所所長)の各氏だった。

-

はじめに 北海道・釧路湿原のすぐそばで、大規模なメガソーラー建設が進められている。開発面積は約27ヘクタール、出力は21メガワット規模。すでに伐採・造成工事が始まり、国立公園・ラムサール条約湿地の隣にパネル群が並ぶ計画で

-

現在、エジプトのシャルムエルシェイクで国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)が開催されています。連日様々なニュースが流れてきますが、企業で環境・CSR業務に携わる筆者は以下の記事が気になりました。 企業の

-

年明けからエネルギー価格が世界的に高騰している。その理由は様々な要素が複雑に重なっており単純には説明できないが、コロナ禍からの経済回復により、世界中でエネルギー需要が拡大するという短期的な要因に加えて、長期的な要因として

-

ただ、当時痛切に感じたことは、自国防衛のための止むを得ぬ戦争、つまり自分が愛する者や同胞を守るための戦争ならともかく、他国同士の戦争、しかも大義名分が曖昧な戦争に巻き込まれて死ぬのは「犬死」であり、それだけは何としても避けたいと思ったことだ。

-

検証抜きの「仮定法」 ベストセラーになった斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)の特徴の一つに、随所に「仮定法」を連発する手法が指摘できる。私はこれを「勝手なイフ論」と命名した。 この場合、科学的な「仮説」と「

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間