今週のアップデート — 原発をめぐる世論…活断層、民意など(2014年6月23日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

池田信夫アゴラ研究所所長の論考です。日本原電敦賀発電所2号機の下に活断層があるか、そして廃炉になるかという議論が行われエネルギー関係者の関心を集めています。ところが、それをめぐる原子力規制委員会、政府の行動が、法律的におかしいという指摘を、池田氏は行っています。この視点からの議論は少なく、この論考を参考に議論が広がることを期待します。

澤田哲生東工大助教の論考です。日本の学者、国会議員らが、4月に台湾(中華民国)の学会の招待で、台湾のシンポジウムに参加。そして馬英九総統と会見しました。その報告です。日台にはエネルギーをめぐる類似性があります。そして日台の反原発活動もつながっているようです。

日本の鉄鋼業は、世界最高の生産におけるエネルギー効率を達成しています。それを各国に提供することで、世界の鉄鋼業のエネルギー使用の減少、そして温室効果ガスの排出抑制につなげようとしています。それを紹介します。

今週のリンク

1)敦賀原発評価会合で「活断層」の議論白熱 次回以降に修正案

産経新聞6月21日記事。日本原電の敦賀原子力発電所2号機をめぐり、原子力規制委員会は6月21日に追加調査会合を開催しました。昨年5月に「活断層」と認定して以来、原電側は新証拠を示し、再調査を依頼していますが、規制委員会側は残念ながら原電側の異論に誠実に対応しようとしていません。

日本原電6月21日公開資料。同社が敦賀2号機の審査について、規制委員会が意見を聞かないことに疑問を示し、継続審査を強く要請しています。GEPRでは、中立的な観点から、この問題を考察していきます。

3)敦賀発電所敷地内破砕帯調査 外部レビュー(第2回レビュー)結果

日本原電6月5日公開資料。同社が敦賀2号機について、外部有識者に依頼して行った調査の報告です。

4)「安倍首相が再稼働を表明すべきだ」安念潤司中央大学教授に聞く

JBPress6月13日記事(再掲載)。原発の停止には、法律上の問題が多いことを、中央大学の安念教授が指摘しています。本日の池田信夫氏記事の関連です。

経産省・資源エネルギー庁6月19日公開。電力システム改革の後で、原子力をどのように扱うべきか、6月19日から経産省で有識者会合が始まりました。自由化が進めば、原発の扱いは大きな問題になりますが、これまでほとんど議論が進んでいませんでした。議論の行く末が注目されます。(解説記事産経Biz6月20日記事「廃炉・自由化後が焦点 原子力政策見直し論議 経産省有識者委」)

関連記事

-

厄介な気候変動の問題 かつてアーリは「気候変動」について次の4点を総括したことがある(アーリ、2016=2019:201-202)。 気候変動は、複数の未来を予測し、それによって悲惨な結末を回避するための介入を可能にする

-

太陽光パネルを買うたびに、日本国民のお金が、ジェノサイドを実行する中国軍の巨大企業「新疆生産建設兵団」に流れている。このことを知って欲しい。そして一刻も早く止めて欲しい。 太陽光パネル、もう一つの知られざる問題点 日本の

-

英国のグラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催されている。 脱炭素、脱石炭といった掛け声が喧しい。 だがじつは、英国ではここのところ風が弱く、風力の発電量が不足。石炭火力だのみで綱渡りの電

-

菅首相が昨年11月の所信表明演説で2050年にCO2をゼロにする、脱炭素をする、と宣言して以来、日本中「脱炭素祭り」になってしまった。 日本の同調圧力というのはかくも強いものなのかと、ほとほと嫌になる。政府が首相に従うの

-

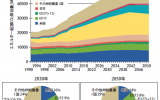

電力危機の話で、わかりにくいのは「なぜ発電所が足りないのか」という問題である。原発が再稼動できないからだ、というのは正しくない。もちろん再稼動したほうがいいが、火力発電設備は十分ある。それが毎年400万kWも廃止されるか

-

原子力発電所の再稼働問題は、依然として五里霧中状態にある。新しく設立された原子力規制委員会や原子力規制庁も発足したばかりであり、再稼働に向けてどのようなプロセスでどのようなアジェンダを検討していくのかは、まだ明確ではない。

-

今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間