温暖化交渉:COP18を越えて、日本が取るべき交渉スタンスを考える

(GEPR編集部より)GEPRが提携する国際環境経済研究所(IEEI)の澤昭裕所長のコラムを掲載する。IEEI版。初出は11月30日。気候変動枠組み条約の第18回締約国会議(COP18)は12月10日まで行われた。

(以下本文)

今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。

前提となる3つの認識

その際、前提となる認識として重要な点を、3つ指摘しておく。

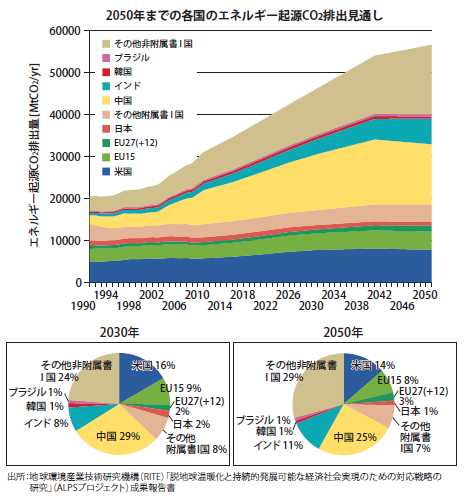

第一は、日本の排出量が世界全体の排出量に占める割合が、今後ますます低下していくということだ。1997年の京都議定書採択時には5%だったその割合が、現状4%弱となり、今後の予測(地球環境産業技術研究機構ALPSシナリオ)では、2030年に2%、2050年にはわずか1%に低下する(図)。

世界的に見ても、IEAによれば、京都議定書で先進国扱いとなっている国(付属書I国)の排出割合は、2035年には3−4割に低下するとみられており、中国を中心とて非付属書I国の割合が急増すると予測されている。それにつれて、歴史的排出量は両陣営の間で差はなくなり、さらに一人あたり排出量についても、差は残るものの、その差は漸減してくる。

第二に、IPCCの第5次評価報告書が2014年に発表される予定であり、その内容

がどのようなものになるかを見極める必要がある。そもそもIPCCの報告書は、予測を一つにまとめるものでもなければ、政治や行政に対して何らかの勧告をするものでもないのだが、メディアやネット上で数値的なものが一人歩きしたりするものだからだ。

第三に、日本のエネルギー政策の問題がある。すったもんだの末、野田内閣は「2030年年代原発ゼロ」についての正式決定を見送った。しかし、決定関連文書はあいまいな表現が残り、その後も関係者がさまざまな見解を表明していることから、全く不透明な状態になっている。今後、どのような政策が正式なものになっていくのかは、温暖化政策や交渉ポジションにも大きな影響が及ぼすことは間違いないが、予測がつかないというのが現時点でのコンセンサスだろう。

最善の交渉スタンスとは

こうした基本認識を踏まえれば、日本にとって最善の交渉スタンスは、以下のようになろう。(もちろん、京都議定書第二約束期間の交渉については、何が起ころうと日本はすでに「部外者」となっていることは世界の共通認識なので、その点は不変。)

第一に、日本の国内での政治動向やエネルギー政策の議論の進展が一段落するまでは、急いで対外的に耳目を引くような提案や削減目標を打ち出すことは控えることだ。日本の排出量の世界に占める割合がどんどん低下していく中で、国内での排出削減を無理に進めても、温暖化問題解決には寄与しない。むしろ、途上国での排出増加を抑制・削減してくことに、日本がどう貢献できるのかを検討していくことの方が重要である。

第二に、その関連でいわゆる「鳩山目標(1990年比2020年▲25%削減)」の取り扱いを慎重にすることだ。この目標は「日本が無条件でコミットした水準ではなく、枠組みの公平性や実効性の実現度に依存したものであること、また国内的なエネルギー政策の不断の見直しを行っていく中で、今後変化不可避であること」という位置づけを政府部内で共有化し、同目標をしだいに風化させていくことが重要である。

第三に、次の枠組みとして、途上国(特に新興途上国)についても、先進国同様(その程度論には幅があろうが)条約上の義務が課せられるものでなければ、温暖化問題解決にはほど遠いものとなる。日本は、いかなる合意案であっても、実効性ある枠組みでなければOKしないというスタンスで臨むべきだろう。

日本がなすべき新貢献

それでは、日本は温暖化問題解決に向けて、どのような交渉上の貢献ができるのか。京都議定書タイプの国際枠組みがリセットされる今後数年間は、交渉の対象を広げたり、交渉方式を多様化していくチャンスだとも言える。日本は、数値目標を競争するような交渉に軽々に参加すべきではないが、ルール作りを行うような交渉の場には、積極的に関与していく必要がある。以下に、いくつかのアイデアを示しておく。

交渉目的を、妥結がきわめて難しい京都議定書タイプの削減目標合意のみに置くのではなく、それを最終目標としながらも、そこに到達するまでの中間目標として、緩和や適応についての「ベスト・プラクティスの共有」を位置づける。トップダウン・アプローチか、ボトムアップ・アプローチかという二項対立にならずに、しかも少しでも実効的な温暖化対策を進めるという路線である。

(2)AR5の報告内容にもよるが、研究の進展で温暖化の原因が新たに見つかるようであれば、交渉対象やベスト・プラクティスの共有対象を、これまでの6ガス以外にも拡大していくことを目指すべきだ。エネルギー起源の二酸化炭素は、各国の経済・生活全体に関わることから、合意がきわめて難しいことを考えれば、温室効果をもつ別の原因物質で交渉対象から漏れているものを拾い上げることは、非常に有効な温暖化対策になる可能性がある。

(3)ダーバンプラットフォームでの交渉が滞るようであれば、今後交渉の場や合意の枠組みを多様化、これまでの国連主義からの脱却がいずれ必要になるかもしれない。地域内取り決めや大排出国間合意などについてのアイデアも、民間調査機関やアカデミアから出していくべきだという声は、そう遠くない時期に聞こえるようになるのではないか。nation-state(政府)間の合意に加えて、グローバルに展開している企業間での合意など、合意主体を多様化させて、多層的な国際合意構造を形成していくことも検討すべきだろう。

(2012年12月25日掲載)

関連記事

-

産経新聞によると、5月18日に開かれた福島第一原発の廃炉検討小委員会で、トリチウム水の処理について「国の方針に従う」という東電に対して、委員が「主体性がない」と批判したという。「放出しないという[国の]決定がなされた場合

-

「法則」志向の重要性 今回は、「ドーナツ経済」に触れながら、社会科学の一翼を占める経済学の性格について、ラワースのいう「法則の発展を目的としない」には異論があるという立場でコメントしよう。すなわち「法則科学か設計科学か」

-

前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 今回は、ややマニアックな問題を扱うが、エネルギー統計の基本に関わる重要な問題なので、多くの方々に知っていただきたいため、取り上げる。 きっかけは「省エネ法・換算係数、全電源平均

-

1月29日、米国のシンクタンク National Centre for Energy Anlytics のマーク・ミルズ所長と元国際エネルギー機関(IEA)石油産業・市場課長のニール・アトキンソンの連名で「エネルギー妄想

-

EUと自然エネルギー EUは、パリ協定以降、太陽光や風力などの自然エネルギーを普及させようと脱炭素運動を展開している。石炭は悪者であるとして石炭火力の停止を叫び、天然ガスについてはCO2排出量が少ないという理由で、当面の

-

ドイツの景気が急激に落ち込んでいる。主原因は高すぎるエネルギー価格、高すぎる税金、肥大した官僚主義。それに加えて、足りない労働力も挙げられているが、これはちょっとクエスチョン・マークだ。 21年12月にできた社民党政権は

-

筆者は、三陸大津波は、いつかは分からないが必ず来ると思い、ときどき現地に赴いて調べていた。また原子力発電は安全だというが、皆の注意が集まらないところが根本原因となって大事故が起こる可能性が強いと考え、いろいろな原発を見学し議論してきた。正にその通りのことが起こってしまったのが今回の東日本大震災である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間