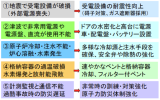

「電力の一次エネルギー換算」をめぐる諸問題

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智

今回は、ややマニアックな問題を扱うが、エネルギー統計の基本に関わる重要な問題なので、多くの方々に知っていただきたいため、取り上げる。

きっかけは「省エネ法・換算係数、全電源平均へ」との記事である。その記事だけでは詳細が分からないが、それまで全量を火力で発電したとみなして設定してきた電気換算係数を、電源構成を適切に反映するため、新たな換算係数を設定すると言う。その際の課題として、再エネや原子力の発電効率が論点になる、とある。実はこの点に筆者は引っかかるのである。

francescoch/iStock

これだけでは、多くの読者には何が問題なのか、簡単には分からないと思うので順に説明する。まず、現在の「一次エネルギー」の値は、J(ジュール)または石油換算トン(toe)で表す。これは、石油の発熱量が約42 GJ/トン(GJ:ギガジュール=10の9乗J)であることによる。この値を基準として、石炭や軽油・ガソリン・バイオ燃料などの石油換算値が、発熱量の比で表される。ここまでは簡単である。

問題は、電力を石油換算する場合である。電力の単位kWhと熱量の単位(kJ or kcal)との関係は、物理学的には1 kWh=3600 kJ=861 kcalである。この関係式は、1 kWhの電力が全部熱に変わると、3600 kJ=861 kcalの熱量が発生することを意味する。しかし、逆に熱から電力を得る場合、熱エネルギーの一部しか電力に変換できない。これは熱力学第2法則により避けられない。その効率(熱量のうち、電力になる比率)は、最新鋭の石油火力発電で42%程度であるが、これは送電時の効率であり、実際には受配電損失などがあって受電端効率(消費者が使う段階での電力を基準とする効率)は昼間は36.1%、夜間は38.8%、平均36.9%となっている(現在の省エネ法による)。

つまり、発熱量の36.9%(発電効率分)だけが電力になるので、電力=発熱量×発電効率となるから、逆に電力消費量からその元になった熱量(これが石油換算の一次エネルギー値)を得るには、

発熱量(一次エネルギー換算値) = 電力 ÷ 発電効率 (1)

として計算すればよい。発電量や電力消費量は電力会社が正確に掴んでいるので、これを一次エネルギー変換するには、発電効率を正確に把握できるかどうかがカギになる。上記で「再エネや原子力の発電効率が問題になる」というのは、そのためである。

さて上記(1)式より、電力1 kWhの一次エネルギー換算は、1 kWh(=3600 kJ=861 kcal)÷0.369=9756 kJ/kWh=2333 kcal/kWhと得られ、日本のエネルギー統計では基本的に全ての電源についてこの換算係数を用いてきた。これを今後「電源構成を適切に反映するため」見直す可能性があるらしい。実際、世界エネルギー機関(IEA)のエネルギー統計では、地熱発電の効率を10%、原子力は33%、太陽光・風力・水力等は100%として設定している。つまり、電源によって電力の一次エネルギー換算値が異なる。そしてこれが、世界標準と言うことになっている。しかし、これは本当に正しい換算方法なのだろうか?

実は、筆者は昨年、英国の雑誌に「IEA統計の一次エネルギー値には、問題があるんではないか?」と言う問題提起の論文を載せた(pdf添付)。天下のIEAに文句を付けるとは、怖いもの知らずのやることではあるが、あれこれ調べ、考え抜いた末の結論なので仕方がない。そもそも、論理的に正しいかどうかは、多数決では決められないはずである。では一体、何が問題であるのか?

まず、上の説明でお分かりのように、電力(kWh)を石油換算した一次エネルギー値は、石油の燃焼熱である。つまり、電力1 kWhを得るのに何トン(Jでもkcalでも同じ)の石油を消費するかを表している。すなわち、得られた電力が何から発電されたかには関係なく、その電力が石油何トンに相当するかだけを表しているのである。だとすれば、電力を石油換算するには、石油火力で発電する際に必要となる石油量で示すのだから、電源構成などは関係なく、石油火力での発電効率を用いて一律に計算するのが正しいはずである。

ところが、IEA方式では、同じ1 kWhの電力を一次エネルギー換算する際、地熱は効率10%(=0.1)なので10倍、原子力は同30%なので3.3倍大きな値となるが、太陽光や風力などは同100%なので1倍の値にしかならない。結果、一次エネルギー全体への寄与分も電源ごとに大きく異なってくる。これは、不合理なのではないか?と言うのが、筆者が論文で主張した内容である。

なぜIEAが上記の設定をしているかの説明(言い訳?)として、一次エネルギーは(1)式で得られるのだが、風力や太陽光では「発電効率」の定義や測定が困難だから、としている。確かにその通りだが、だからと言って風力や太陽光の発電効率100%はないだろう。これは、これらの発電方式が環境負荷ゼロと言っているに近い。風力発電装置や太陽光パネルの製造に化石燃料を使っているのだから、せめてその分は考慮すべきである。

一方、原子力の効率30%と言うのは、原子炉からの熱から発電する際の実際の効率であるが、この電力量を効率で割って得られる熱量は、原子炉からの熱出力であって、石油換算とは何の関係もないことに注意していただきたい。一次エネルギーとはあくまでも石油換算トンなのである。

同様に、風力や水力の発電効率を無理やり求めるには、風や水流の運動エネルギーがどれだけ電力になったかを計測・計算することになるし、太陽光ならば、降り注ぐ太陽エネルギーのうちどれだけが電力になったかで表される(実際、太陽電池の「効率」はその値である)。こうして得られた「発電効率」で電力を割っても、出てくるのは元のエネルギー量であって、石油換算値ではないことを確認していただきたい。

以上から結論として、電力の一次エネルギー換算=石油換算トンを求めるには、日本(米・英・独も同じ)が従来行ってきた方式が正しく、全電源に対して同じ発電効率(=石油発電での実際の効率)を用いるべきであり、電源構成などを考慮する必要は全くない、というより、考慮などしてはならない。この値は火力なら「その電力を得るのに、どれだけの石油資源を使うか」を表し、再エネや原子力の場合は「それによって、どれだけの石油資源が節約できたか」を一律に示すのである。

再エネ等が増えてきたからと言って、電力の一次エネルギー換算値を変える必要はないはずなのに「電源構成を適切に反映するため」と言った理由が出てくるのは、電源ごとのCO2排出量が違うのだから、何とかしてそれを反映させたいとの思惑があるのでは?と推測する。あるいは、世界標準がそうだから?しかし、一次エネルギー換算を石油基準(石油換算トン:toe)で表示するのであれば、筆者が上記で述べた論理が正しいと思う(実際、米・英・独もそうしている)。

もちろん、火力発電設備の効率が改善されれば、発電効率=換算係数は変わる。現在の省エネ法は平成15(2003)年に決めた値なので、もはや古いだろう。また、石油でなく別の燃料基準とすることも一向に構わない。問題は、考え方の論理が首尾一貫して矛盾がないかどうかなのである。

今回はやや専門的に過ぎると言われそうであるが、エネルギー統計一つを取っても数字を簡単に鵜呑みしてはならないと言う例示のつもりで書いた。

関連記事

-

東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機においては東日本大震災により、①外部電源および非常用電源が全て失われたこと、②炉心の燃料の冷却および除熱ができなくなったことが大きな要因となり、燃料が損傷し、その結果として放射性物質が外部に放出され、周辺に甚大な影響を与える事態に至った。

-

4月の半ばにウエッジ社のウエブマガジン、Wedge Infinityに「新聞社の世論調査の不思議さ 原子力の再稼働肯定は既に多数派」とのタイトルで、私の研究室が静岡県の中部電力浜岡原子力発電所の近隣4市で行った原子力発電に関するアンケート調査と朝日新聞の世論調査の結果を取り上げた。

-

このサイトを運営する研究機関GEPR(グローバルエネルギー・ポリシーリサーチ)では、更新されたサイトの情報、最近のエネルギーをめぐるニュースを「編集部から」というコラムで週1回以上お知らせします。

-

COP27が終わった。筆者も後半1週間、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連「気候変動枠組条約」締約国会合であるCOPの場に参加してきたが、いろいろな意味でCOPの役割が変貌していることを痛感するとともに、

-

少し旧聞となるが、事故から4年目を迎えるこの3月11日に、原子力規制庁において、田中俊一原子力規制委員会委員長の訓示が行われた。

-

いま東芝をたたくのは簡単だ。『東芝解体』のように正義漢を気取って、結果論で東芝を批判するのは誰でもできる。本書のタイトルはそういうきわものに見えるが、中身は10年近い取材の蓄積をもとにしている。テーマは経営陣の派閥抗争な

-

これはもう戦争なのか 中華人民共和国政府は、東電福島第一原発から海に放流されたALPS処理水を汚染水と称し、日本産の生鮮海産物のみならず水産加工品の禁輸に踏み切った。それに加えて、24日の放流開始後から福島県や東北圏内の

-

北極の氷がなくなって寂しそうなシロクマ君のこの写真、ご覧になったことがあると思います。 でもこの写真、なんとフェイクなのです! しかも、ネイチャーと並ぶ有名科学雑誌サイエンスに載ったものです! 2010年のことでした。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間