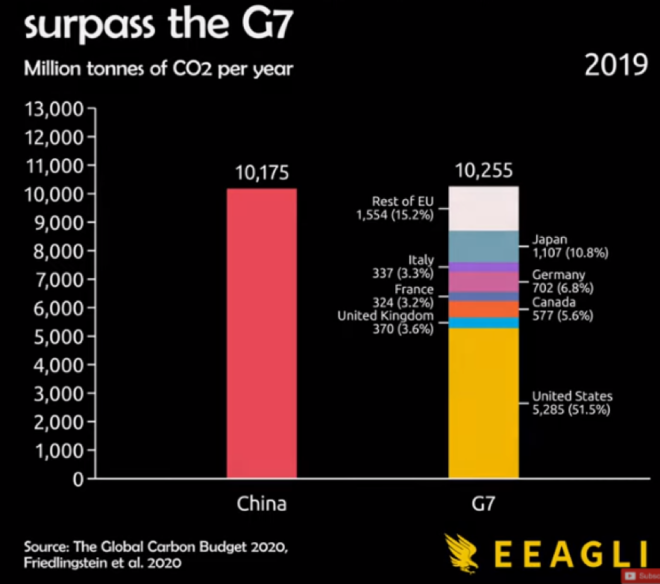

中国のCO2は先進国の合計を追い越し、更に増え続ける

ronniechua/iStock

中国のCO2排出量は1国で先進国(米国、カナダ、日本、EU)の合計を追い越した。

分かり易い図があったので共有したい。

図1

図1は、James Eagle氏作成の動画「China’s CO2 emissions almost surpass the G7」からのスクリーンショット。縦軸は年間のCO2排出量で単位は100万トン。左が中国、右は先進国(G7である米国、英国、カナダ、日フランス、ドイツ、イタリア、日本、およびその他のEU)。

動画では中国のCO2排出が2000年以降急速に伸び続け、2019年時点でほぼ追いついていることが分かる。伸びの勢いからみて、既に逆転しているであろう。

さて今後はどうか。

日本を含めて、先進国は軒並み2030年までにCO2を半減すると宣言している。

その一方で、中国の現行の5か年計画では、2025年までにあと1割CO2を増やす見込みである。また中国は2030年まではCO2の増加を続けるとしている。

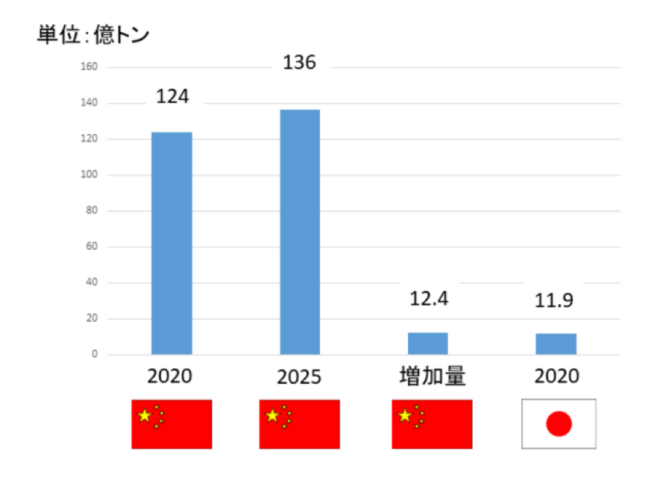

図2

この図2の縦軸はCO2等注1)の年間排出量で、単位は億トン。今後5年の中国の増加量は、日本の年間排出量に匹敵する。

先進国が本当にCO2を半減できるなどとは筆者は思わないが、それを目指すだけで、産業空洞化などによる経済的な悪影響は計り知れない。

その一方で、中国はCO2に制約されることなく経済成長を続ける。

先進国は、民主主義を守るどころか、共産主義・中国の台頭を前にして、わざわざ自滅しようとしている。

<注記>

注1) やや細かく言うと、この図2は、図1と厳密には数値の意味が違う。CO2だけでなくメタンなど他の温室効果ガスも加えたCO2等で表示してある。本稿の議論には影響はない。

■

関連記事

-

オーストラリア環境財団(AEF)は、”グレートバリアリーフの現状レポート2024(State of the Great Barrier Reef 2024 )”を発表した(報告書、プレスリリース)

-

福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかしそれだけの時間が経過しているにもかかわらず、放射能をめぐる不正確な情報が流通し、福島県と東日本での放射性物質に対する健康被害への懸念が今でも社会に根強く残っています。

-

ドイツの風力発電偏重で電力の価格が急上昇 アメリカ・テキサス州の記者、ロバート・ブライス氏のブログによると、2024年12月11日と12日の2日間、風力発電の大幅な低下および気温の低下による需要増によって、電力市場のスポ

-

系統用蓄電池が参入ラッシュ 2022年度以降、系統用蓄電池の参入が急速に拡大している。図1は資源エネルギー庁の「次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会」資料からの抜粋だが、送電線への接続検討申込み数、ならびに送電系統への接

-

連日の猛暑で「地球温暖化の影響ですか?」という質問にウンザリしている毎日だ。 最新の衛星観測データを見ると、6月の地球の気温は1991-2020年の30年間の平年値と比べて僅かにプラス0.06℃。0.06℃を体感できる人

-

欧州のエネルギー環境関係者とエネルギー転換について話をすると、判で押したように「気候変動に対応するためにはグリーンエネルギーが必要だ。再生可能エネルギーを中心にエネルギー転換を行えば産業界も家庭部門も低廉なエネルギー価格

-

台湾が5月15日から日本からの食品輸入規制を強化した。これに対して日本政府が抗議を申し入れた。しかし、今回の日本は、対応を間違えている。台湾に抗議することでなく、国内の食品基準を見直し、食品への信頼感を取り戻す事である。そのことで、国内の風評被害も減ることと思う。

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難②) 田中 雄三 ドイツ事例に見る風力・太陽光発電の変動と対策 発展途上国で風力・太陽光発電の導入は進まない <問題の背景> 発展途上国が経済成長しつつGHGネットゼロを目指すな

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間