IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

FeelPic/iStock

地球温暖化による大雨の激甚化など起きていない。

今回のIPCC報告はそれをはっきり書いている。

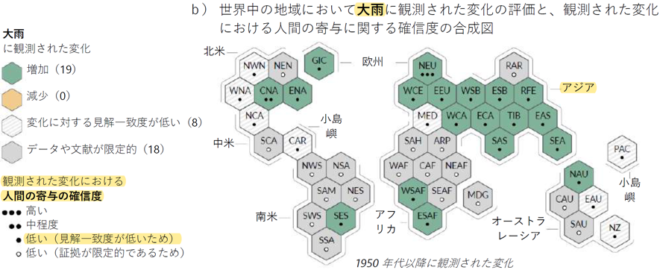

政策決定者向け要約にある図SPM.3がそれを示している(訳は気象庁)。

図中、世界地図が模式的に示してある。日本を含む東アジアはEASと省略してある。

そこが緑に塗ってあるのは、大雨の増加が観測された地点があった、ということだ。

その一方で、1つだけ黒い丸(●)が打ってあるのは、「人間の寄与の確信度は低い」という意味だ。

つまり大雨が増加した地点はいくらかあるものの、自然の変動などもあり、人為的な温暖化によるものとは言えない、ということだ。

日本以外の地域を見ても、殆どが「人間の寄与の確信度は低い」となっている。

大雨のたびに温暖化のせいにする人がいるが、IPCCはそんなことは言っていない。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑦」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

日本の原子力規制委員会(NRA)は、アメリカの原子力規制委員会(NRC)と同じ名前を使っています。残念ながら、その中身は大きく違います。

-

福島第一原子力発電所の重大事故を契機に、原発の安全性への信頼は大きくゆらぎ、国内はおろか全世界に原発への不安が拡大しました。津波によって電源が失われ、原子炉の制御ができなくなったこと、そしてこれを国や事業者が前もって適切に対策をとっていなかったこと、そのため今後も同様の事故が発生するのではないかとの不安が広がったことが大きな原因です。

-

監督:太田洋昭 製作:フィルムボイス 2016年 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電も電力不足もないが、エネルギーをめぐるさまざまな問題は解決していない。現実のトラブルから一歩離れ、広

-

政府が2021年7月に発表した「2030年CO2排出46%削減」という目標では、年間の発電電力量(kWh)の総量を現在の1兆650億kWhから9400億kWhに低減(=省エネ)した上で、発電電力量の配分を、再エネ38%、

-

CO2が増えたおかげで、グローバル・グリーニング(地球の緑化、global greening)が進んでいる。このことは以前から知られていたが、最新の論文で更に論証された(英語論文、英語解説記事)。 図1は2000年から2

-

文藝春秋の新春特別号に衆議院議員の河野太郎氏(以下敬称略)が『「小泉脱原発宣言」を断固支持する』との寄稿を行っている。その前半部分はドイツの電力事情に関する説明だ。河野は13年の11月にドイツを訪問し、調査を行ったとあるが、述べられていることは事実関係を大きく歪めたストーリだ。

-

また大手炭素クレジット会社の社長が逮捕されました。 気候変動ウィークリー#539 -炭素詐欺の終焉は近いのか?- ハートランド研究所 今週初め、現存する最大のカーボンオフセット/クレジット取引の新興企業のひとつであるAs

-

豪州と欧州で停滞する水素プロジェクト 昨年11月のニュースだが、関西電力が丸紅などと豪州で計画していた水素製造事業から撤退するとの報が流れた。プラントや収支計画などの基本設計を詰める中で、製造コストが想定以上に高く、採算

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間