IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Nastco/iStock

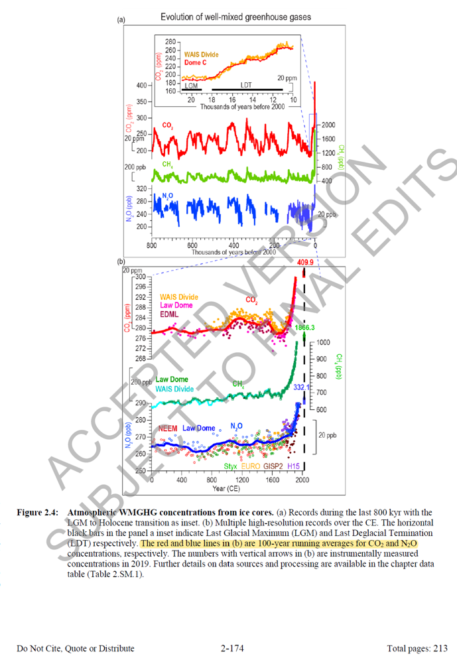

IPCC報告を見ると、産業革命前(1850年より前)は、過去2000年ほどにわたり大気中のCO2濃度は280ppm程度でほぼ安定していて、変動幅はせいぜい数ppmだった、としている(図1)。そして、人為的なCO2排出が無い限り、CO2濃度は安定していた、とする。

だが、大気と陸地・海洋は毎年約800ギガトンものCO2(=CO2濃度にすると約100ppm相当)をやりとりしているので、こんなにぴったりバランスが取れていた、というのは不思議な気がする。

図1:CO2濃度(WAIS Divide, Dome C, EDML。いずれも南極の観測地点)

IPCC報告より

そこで図1に異論を唱えているのは、地質学者のハノンである。

図1のCO2濃度はいずれも南極のアイスコアに基づくものだ。アイスコアとは、ボーリングで縦に穴を掘って取り出した氷のことである。その中に閉じ込められたCO2濃度を測定することで、過去の大気のCO2濃度を推計する。

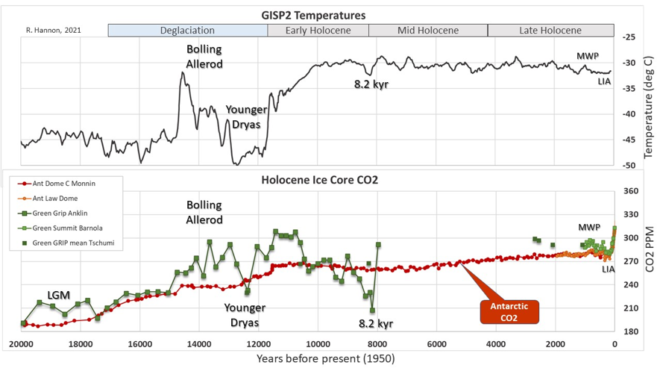

ハノンは、グリーンランドのアイスコアによればCO2の変動はもっと大きい、と指摘する(図2)。

そして興味深いことに、気温の変化とグリーンランドの気温の変化は対応している。(特に図中のBolling Allerod, Younger Dryas, 8.2kyrの3時点に注目)。ところが、南極のデータは平らなままで、この3時点でもあまり変動を示さない。

図2:(上)グリーンランドの気温。アイスコアの同位体分析に基づく推計

(下)アイスコアに基づくCO2濃度の推計。赤、橙の”Ant..” は南極のデータ。緑色の”Green..”はグリーンランドのデータ。ハノンによる。

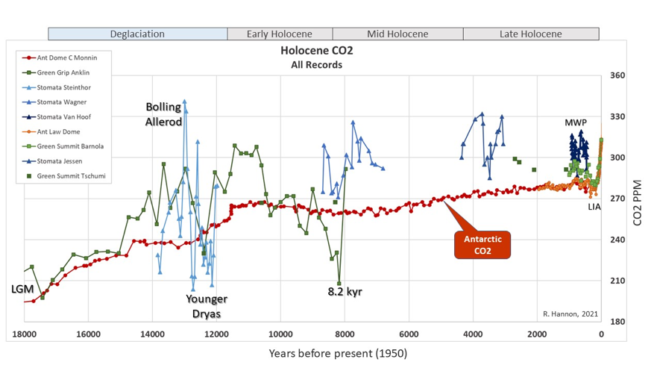

さらに、CO2濃度の推計手法には植物の「気孔」の分析がある。

CO2濃度が低いと、植物は多くのCO2を取り入れるために気孔の数を増やす(きっと息苦しくなるのだろう!)。逆にCO2濃度が高いと、CO2の取り込みは容易になるので、植物は余計な水分の蒸発を抑えるために、気孔の数を減らす(きっと喉が渇くのだろう!)。

だから、地面を掘って、地層中の植物の気孔の数を測定すると、過去のCO2濃度を推計できる。

図3は3種類全てのデータをまとめてプロットしたもの。南極のデータは変動が乏しいが、グリーンランドアイスコアのデータと気孔データは変動が大きく、しかも挙動がよく似ている。Bolling Allerod, Younger Dryas, 8.2kyr3時点でも、上下方向への動きは大きく、しかも符号が一致している。

図3:CO2濃度の推計。青系の三角形で”Stomata..”とあるのは気孔分析による推計。赤系でAnt..とあるのは南極アイスコアのデータ。緑系でGreen..とあるのはグリーンランドアイスコアのデータ。ハノンによる。

IPCC報告では南極のデータがもっとも信頼できるとして、グリーンランドや気孔のデータは無視している。

しかし、むしろ南極のデータに平滑化(smoothing)等の問題があり、実際にはCO2濃度は大きく変動してきており、ここ100年のCO2の急増程度のことは、過去にも自然現象として起きていたのではないか、とハノンは指摘する。

グリーンランド、気孔について、もっとデータを集めれば、より詳しくCO2の挙動が分かるのではないか。これについては、これまで気孔のデータは不当に軽視されてきたという指摘もある。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

■

関連記事

-

英国のグラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催されている。 脱炭素、脱石炭といった掛け声が喧しい。 だがじつは、英国ではここのところ風が弱く、風力の発電量が不足。石炭火力だのみで綱渡りの電

-

地震・津波に関わる新安全設計基準について原子力規制委員会の検討チームで論議が進められ、その骨子が発表された。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCCの報告では、20世紀に起きた地球規模での気温上昇

-

リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。

-

2024年6月に米国下院司法委員会がGFANZ、NZBAなど金融機関による脱炭素連合を「気候カルテル」「独禁法違反」と指摘して以来、わずか1年ちょっとでほとんどの組織が瓦解してしまいました。日本でも2025年3月に三井住

-

地球温暖化に関する報道を見ていると、間違い、嘘、誇張がたいへんによく目につく。そしてその殆どは、簡単に入手できるデータで明瞭に否定できる。 例えば、シロクマは地球温暖化で絶滅する、と言われてきたが、じつは増えている。過去

-

自民党政権に交代して、ようやくエネルギー政策を経済・生活の観点から検討しようという動きが出てきた。

-

2023年4月15日(土曜日)、ドイツで最後まで稼働していた3機の原発が停止される。 ドイツのレムケ環境大臣(ドイツ緑の党)はこの期にご丁寧にも福島県双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、「福島の人々の苦しみ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間