工場が潰れてCO2が激減で東京都は喜んでいる場合か

blew_i/iStock

東京都の「2030年カーボンハーフ」の資料を見て愕然としたことがある。

工場のエネルギー消費が激減している。そして、都はこれを更に激減させようとしている。

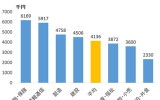

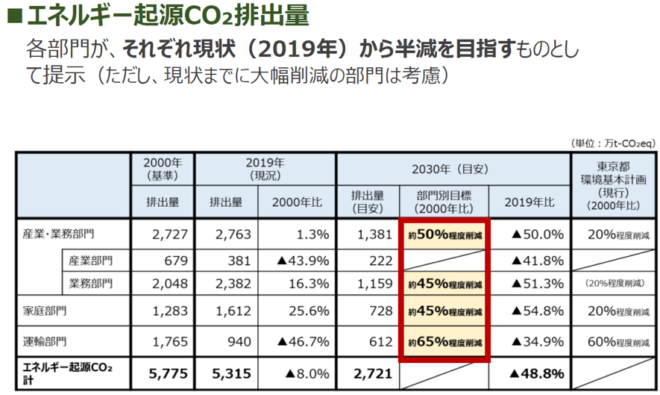

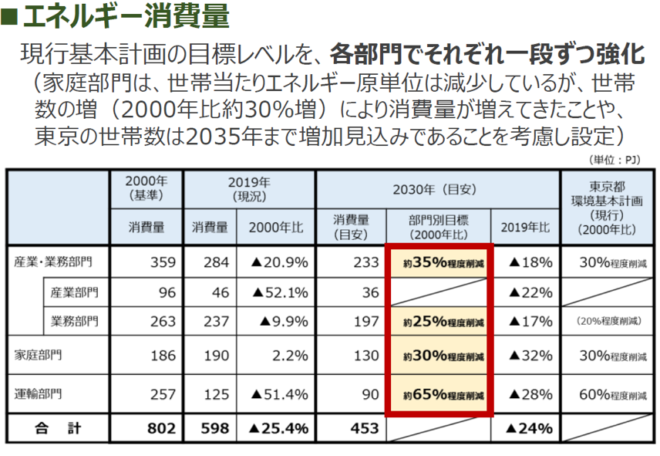

該当する部分は、下図の「産業部門」。CO2排出量は、2000年に679万トンだったのが43.9%も減って2019年には381万トンとなり、今後、2030にはこれを更に41.8%も減らして222万トンとすることになっている。エネルギー消費量も、同様に激減してきたし、今後も激減を続けることとなっている:

東京都の資料は、この激減の理由を分析していないが、このような激減が省エネや燃料転換のようないわゆる温暖化対策だけで起きたとは考えにくい。

じつは、工場が壊滅的に減っている。

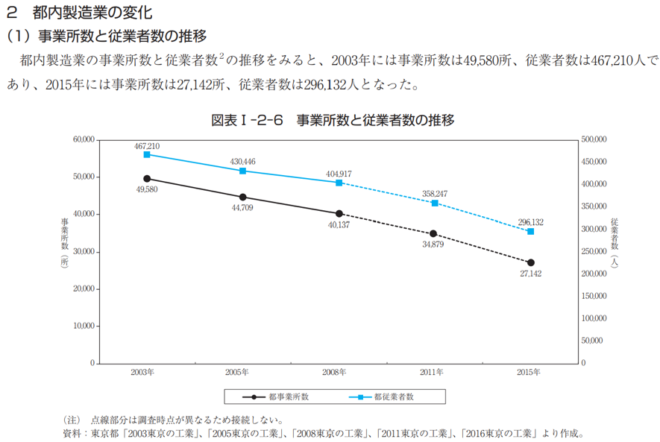

東京にも工場は沢山ある。23区の中では大田区が有名だ。西部の多摩地区にも多くの工場がある。だが、次々に無くなっている。地元の方はまさにこれをよく実感しているだろう。統計的にも、東京都の資料(東京都産業労働局「東京の中小企業の現状」)で確認できる:

これだけ工場が激減し、雇用も減っていれば、CO2が減るのも何ら不思議はない。

東京都は、CO2が減った理由が何だったのか、要因分解をすべきだ。

そして、CO2を2030年に向けて更に激減させるということの意味をよく考えるべきだ。大田区から、多摩地区から、更に工場が減り、雇用が無くなることを、東京都は促進したいのだろうか?

以上では東京都について書いてきたが、じつは東京都はまだよい。本社機能が集中し、サービス産業も発達していて、財政は豊かだからだ。

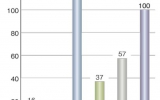

東京都以外では、問題は遥かに深刻だ。工場に依存した経済になっている自治体は多い。工場が無くなれば、経済が崩壊するだろう。そのような自治体まで、日本全国津々浦々で「カーボンニュートラル」を宣言しているが(下図。都道府県で宣言していないのは、千葉、埼玉、愛知、石川、山口のみ)、ほんとうに工場が無くなってもよいのか?:

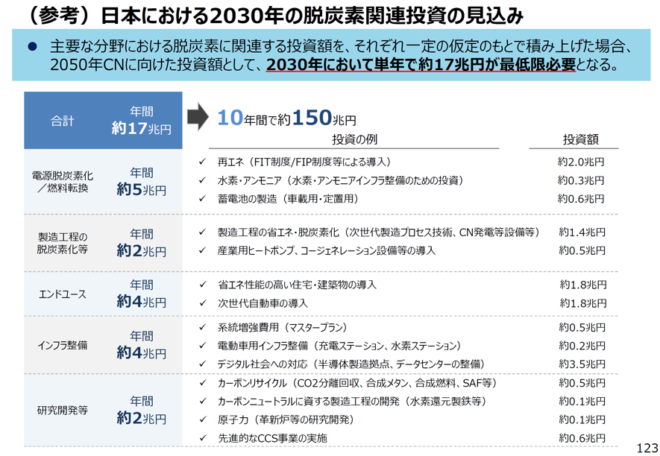

ところで日本政府「クリーンエネルギー戦略」では、蓄電池製造、半導体製造、データセンター整備など、国内への産業誘致をすべく官民で投資することになっている:

だが投資をするということは、工場を建てるということだ。

工場を建てればもちろん建設中も操業中もCO2が出るが、それは構わないのだろうか? カーボンニュートラルを目指して日本中の自治体で工場が破滅的に減るという予想の中で、それに逆らって工場を建てるのだろうか? いったいどこの自治体に?

このように、CO2を極端に減らす「カーボンニュートラル」という環境目標は、工場を守り、建て、雇用を続けるというごく普通の経済政策と、大きく矛盾する。

仮にエネルギーがCO2ぜロで全て供給されるなら話は別だ。だが現在の技術では、石油・ガス・石炭などの化石燃料を全く使わない工場というものは、大半の場合、絶望的に採算が合わない。

自治体は、カーボンニュートラルという宣言について、その位置づけをよく考えなおしたほうがよい。今更取り下げるのが難しければ、あらまほしき努力目標というぐらいの位置づけにして、具体的な計画や政策については、もっと現実的になり、工場と雇用を守るべきだ。

■

関連記事

-

ゴールドマン・サックス主催の会議で、クリス・ライト米国エネルギー長官は、バイデン政権、イギリス、ドイツが推進してきた脱炭素政策を猛烈に批判している。英国シンクタンクのNetZeroWatchが紹介している。 An abs

-

以前紹介したように、米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)の報告書が2025年7月23日

-

IPCCの報告が昨年8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 大雨についてはこのシリーズでも何度か書いてきたが、今回は

-

朝鮮半島に「有事」の現実性が高まってきたが、国会論議は相変わらず憲法論争だ。憲法違反だろうとなかろうと、弾道ミサイルが日本国内に落ちたらどうするのか。米軍が北朝鮮を攻撃するとき、日本政府はそれを承認するのか――日米安保条

-

評価の分かれるエネルギー基本計画素案 5月16日の総合資源エネルギー調査会でエネルギー基本計画の素案が了承された。2030年の電源構成は原発20-22%、再生可能エネルギー22-24%と従来の目標が維持された。安全性の確

-

停電は多くの場合、電気設備の故障に起因して発生する。とはいえ設備が故障すれば必ず停電するわけではない。多くの国では、送電線1回線、変圧器1台、発電機1台などの機器装置の単一故障時に、原則として供給支障が生じないように電力設備を計画することが基本とされている(ただし影響が限定的な供給支障は許容されるケースが多い)。

-

2月の百貨店の売上高が11ヶ月振りにプラスになり、前年同期比1.1%増の4457億円になった。春節で来日した中国人を中心に外国人観光客の購入額が初めて150億円を超えたと報道されている。「爆買い」と呼ばれる中国人観光客の購入がなければ、売上高はプラスになっていなかったかもしれない。

-

自民党政権に交代して、ようやくエネルギー政策を経済・生活の観点から検討しようという動きが出てきた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間