再エネ50%プラス送電線増強の費用便益比は最悪だ

vchal/iStock

日本政府はグリーントランスフォーメーション(GX)の一環として送電線の増強をしようとしている。再エネ大量導入で発電ピーク時に余った電力を他の地域に融通して利用しようという方針だ。

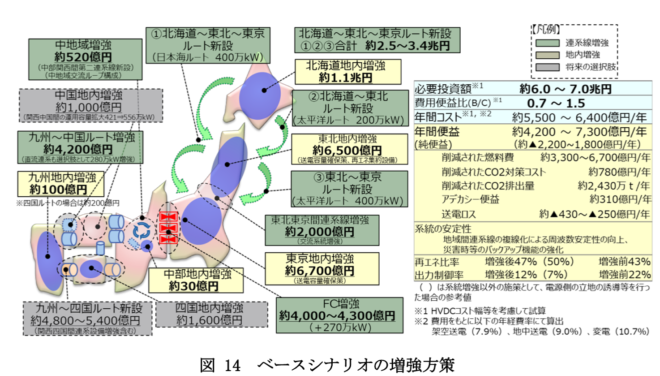

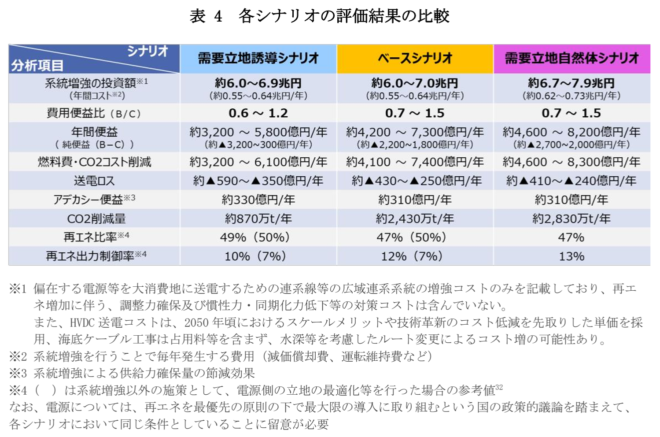

政府資料:広域系統長期方針(広域連系系統のマスタープラン)電力広域的運営推進機関

そこでの費用便益分析を見ると、費用と便益の比が1前後、つまり費用の方が便益より多いかもしれない、となっている。となると、これは果たして実施する意味があるのか、と言いたくなる。

すなわち、下表で見ると、ベースシナリオで「系統増強の投資額」として約6.0~7.0兆円とされ、その費用便益比は0.7~1.5ととされている。他のシナリオも似たり寄ったりだ。

近年の資材価格の高騰を考慮するならば、この費用便益比はさらに悪くなっていることだろう。

更に、もっと根本的な問題は、この試算が「再エネ50%を前提」としていることである。

つまり、ここでやっている計算には、「再エネを強引に50%%導入する場合に、再エネ発電が過剰になって捨てることになる余計な電気を送電線で融通することで節約できる費用」が計上されている。その一方で、「再エネを50%導入するための費用」が計上されていない!

だが少し考えてみれば、発電ピーク時に電気があり余るほど再エネを導入すること自体が間違っていることは明らかだ。

本来、費用便益比を計算すべきは、再エネをそもそも50%も導入すべきかどうか、ということだ。政府がやっていることは、再エネ50%を「前提」として、その費用を無視した上で、送電線建設の費用便益比だけを計算することだが、これはいったい何のためにやるのか? それは費用便益比があるていどまともな範囲に収まるように見せる為だけではないのか?(ただし、それでも費用便益比は悪かったが)

日本政府は、再エネ導入に関わる費用を、国民を欺くことなく示すべきだ。

■

関連記事

-

情報の量がここまで増え、その伝達スピードも早まっているはずなのに、なぜか日本は周回遅れというか、情報が不足しているのではないかと思うことが時々ある。 たとえば、先日、リュッツェラートという村で褐炭の採掘に反対するためのデ

-

欧米各国は、水素利用計画に熱心に取り組んでいる。例えばEUでは、2022年5月に欧州委員会が公表したREPowerEU計画において、2030年に水素の生産と輸入を各1000万トンとして、エネルギーのロシア依存を脱却すると

-

米国海洋気象庁(NOAA、ノアと読む)の気温計測データについて最新の批判報告が出た。(報告書、ビデオクリップ) 気温計測する場合は、温度計を格納している通風筒を芝生の上に設置し、その周り100フィートには建物や木はあって

-

ここ数回、本コラムではポストFIT時代の太陽光発電産業の行方について論考してきたが、今回は商業施設開発における自家発太陽光発電利用の経済性について考えていきたい。 私はスポットコンサルティングのプラットフォームにいくつか

-

エネルギー関係者の間で、原子力規制委員会の活動への疑問が高まっています。原子力の事業者や学会と対話せず、機材の購入などを命じ、原発の稼動が止まっています。そして「安全性」の名の下に、活断層を認定して、原発プラントの破棄を求めるような状況です。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

三井住友FG、脱炭素の国際枠組み脱退へ 邦銀にも波及 三井住友フィナンシャルグループ(FG)が脱炭素をめざす金融機関の国際的な枠組みから脱退することが4日、わかった。野村ホールディングス(HD)も同様の検討を進めている。

-

マッキンゼーは、2050年にCO2排出をネットゼロにするというCOP26の目標を実際に実現するための投資についてのレポートを発表した。 必要な投資は2050年までに累計275兆ドルで、毎年9.2兆ドルだ。そこから今までに

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間