アメリカの気温観測データは温暖化を過大評価

米国海洋気象庁(NOAA、ノアと読む)の気温計測データについて最新の批判報告が出た。(報告書、ビデオクリップ)

気温計測する場合は、温度計を格納している通風筒を芝生の上に設置し、その周り100フィートには建物や木はあってはならない、というのが規則。他にもいくつか規則がある。

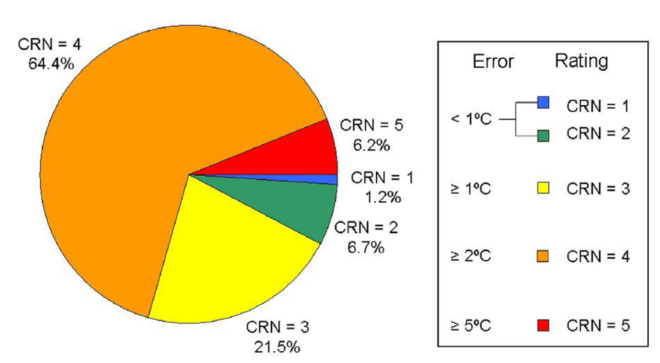

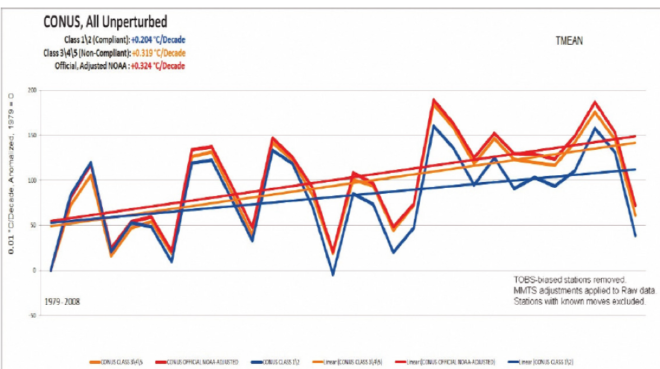

だがその条件を満たす観測所は全体の8%しかない、という。図でCRN ratingというのが観測所のランクづけ。CRN=1, 2 はまあ合格だが、CRN=3,4,5だと誤差が大きくなる。

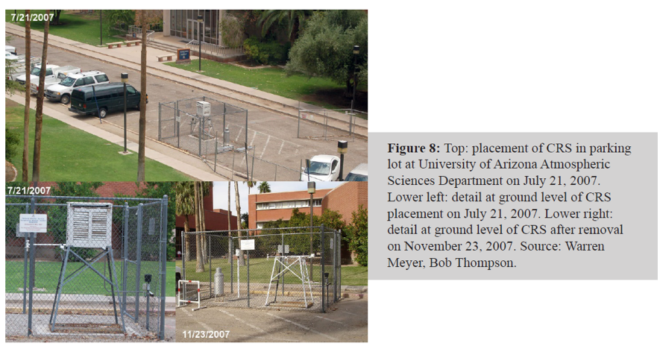

下記の観測所では、もともとは芝生の中に気温計があったのだが、まわりが建て込んできて、いまでは舗装された駐車場に設置されている。これではアスファルトが熱を持つので気温はかつてより暑くなってしまう。

米国平均の気温上昇はNOAAの公式データだと10年あたり0.324℃とされているが、これは条件の悪い観測値が混入している。

「何年ぶりの猛暑」とか、「観測史上最高の気温」などとしばしば報じられるが、このような質の悪いデータに基づいている。

条件のよいCRN=1,2 だけであれば、気温上昇は10年あたり0.204℃となり、気温上昇のペースは6割程度になる:

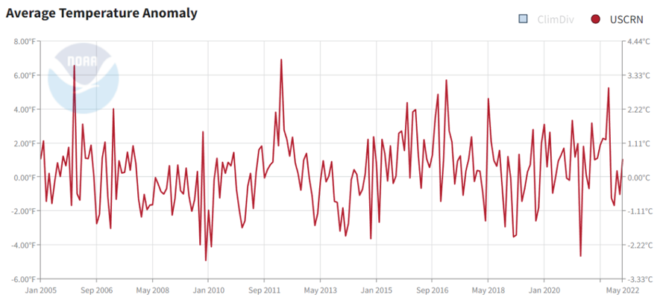

米国では、地球温暖化観測所のネットワーク(US Climate Reference Network)が整備されて、そこでは理想的な気温観測をしている。2005年以降しかデータがないが、それを見ると今のところ有意な気温上昇にはなっていない。今後データが蓄積されるとどうなるか注目される。

更に詳しくは、ビデオクリップを見ると、分かり易く説明してある(英語だが、字幕が使える)。また報告書の末尾には、問題ある観測所の写真がたくさん載っていて、観測状況のひどさがよく分かる。

■

関連記事

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「地球温暖化は止まるのか」です。 地球温暖化がこれまでの予想ほど急速には進まないという予測が出ています。温室効果ガスがあまり増えないためです。地球温暖化は止

-

2月のドイツ総選挙においてフリードリッヒ・メルツ氏が率いるCDU/CSU(キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟)が勝利(得票率2021年時24.2%→28.5%)を収める一方、現政権を構成するSPD(社会民主党)(25

-

気候変動対策を巡る議論は、IPCC報告書や各種の「気候モデル」が示す将来予測を前提として展開されている。しかし、その根拠となる気候モデルは、科学的厳密性を装いながらも、実は数々の構造的な問題点と限界を抱えている。 本稿で

-

太陽光発電の導入は強制労働への加担のおそれ 前回、サプライヤーへの脱炭素要請が自社の行動指針注1)で禁じている優越的地位の濫用にあたる可能性があることを述べました。 (前回:企業の脱炭素は自社の企業行動指針に反する①)

-

「トンデモ本」というのを、ご存じだろうか。著者の思い込み、無知などによる、とんでもない話を書いた本の呼び方だ。「日本トンデモ本大賞」というものもあり、20年前の第1回は、「ノストラダムス本」が受賞している。当時、かなりの人が1999年7月に人類は滅亡するという、このトンデモないこじつけの予言を信じていた。2011年は大川隆法氏の『宇宙人との対話』が選定されている。

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

アメリカは現実路線で石炭火力シフト、日本は脳天気に再エネ重視 アメリカの研究機関、IER(エネルギー調査研究所)の記事「石炭はエネルギー需要を満たすには重要である」によると、「ドイツでは5兆ドル(750兆円)を費やし、電

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間