エネルギーミックスの議論、意味があるのか?--動かず、減る原発を前に

2030年の最適な電源構成(エネルギーミックス)を決める議論が経産省で1月30日に始まった。委員らの意見は原子力の一定維持が必要で一致。さらに意見では、割合では原発15%論を述べる識者が多かった。

しかし、この状況に筆者は奇妙さを感じる。原子力規制委員会による新規制基準の適合生審査の遅れのために、原発の再稼動のメドが現時点でまったく立たない。2030年になっても正常化しているかどうか分からない混乱ぶりだ。

さらに電力システム改革の中で原子力発電の位置づけがまったく不透明だ。電力会社は、之まで以上に自由な経営の裁量が認められることになる。国が電源の割合を決めても、電力会社がその通りに動くとは限らない。もちろんこの委員会は30年のエネルギーの姿を決めると課題を設定したものだ。しかし今すぐ決めるべき、動かすべき事はたくさんあるのに、そんな先のことを考える必要はあるのだろうか。

常識的になった審議会の議論

この議論が始まったのは、経産大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会基本政策分科会・長期エネルギー需給見通し小委員会だ。(ホームページ)委員長は有能な経営者として知られる坂根正弘・コマツ相談役だ。

今年のパリで12月に行われるCOP21(国連・気候変動枠組み条約第21回締約国会議)で2020年までの温室効果ガスの削減のための国際的枠組みが決まる。各国は昨年のリマでのCOP20で、今年早期に各国が削減目標を条約事務局に示すことで合意した。さらに昨年4月、エネルギー基本計画(第4次)を閣議決定したが、その際にエネルギーの需給の割合を決めなかった。

2011年の東京電力福島原発事故の影響で、原子力をめぐる社会的な批判が強まり、その推進は政治的タブーになった。2012年の自民党への政権交代以来、原子力の比率をめぐる議論が遅れたのは政治的な悪影響を政治が警戒し、経産省・資源エネルギー庁がそれに配慮したためとされる。

こうした委員会にありがちだが、委員名簿を見ると、民主党政権の時のような、強硬な反原発派の人はいない。原子力の懐疑的な立場の有識者で植田和弘京大教授がいるだけで、常識的な考えをする人ばかりだ。人選に批判があるかもしれない。しかし民主党政権の際には非現実的な議論、そして政治家によるパフォーマンスが、エネルギーで繰り返された。それよりははるかに建設的だ。

第一回会合では冷静な議論は多かった。「可能な限り原発依存度を減らし、再生可能エネをどう取り込んでいくかがポイント。30年には再エネが30%、コージェネが15%、火力が40%、原子力が15%ではないか」(橘川武郎・一橋大学大学院商学研究科教授)

「非常に原子力は怖いという国民感情について、ギャップを埋め、説得するものでなければなければならない。そのためには数値情報、証拠がいる。老朽化する原子力設備の更新についても考える必要がある」(山名元・京都大学原子炉実験所教授)

「産業界としては競争力の確保のため原子力を一定の割合でキープする必要があると考える」(高橋恭平・昭和電工会長)

「原子力については、2030年には15-30%の比率になるのではないか。大事なのは運営の仕方。廃炉、廃棄物処理を含め国の責任関与をより明確にすべきだ」(寺島実郎・日本総合研究所理事長)

こうした常識的な議論が聞かれた。宮沢洋一経済産業大臣は「比率について、予断を持っているわけではない。委員にお願いしている」と、政府が割合を示唆することはないとした。

原発は今後、自然に減っていく

有識者が何人か、原発の比率を30年に15%とした。これは当てずっぽうに言っているわけではない。原子力の状況を分析すれば、この数字が出てくる。

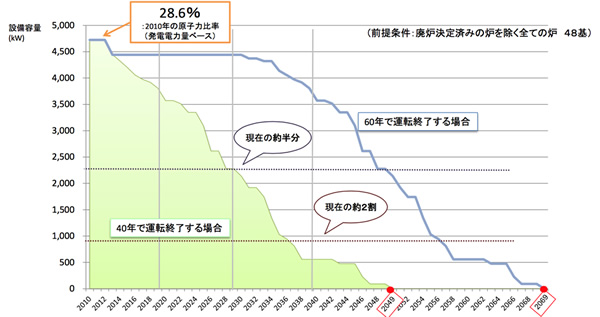

現在存続する原発は48基だ。原子力規制委員会は、40年廃炉基準を設けている。建設工事をしているのは中国電力島根原発3号機と電源開発大間原発の2つで、現在の状況では新設は政治的にほぼ不可能で、リプレースも厳しいだろう。30年末には48基のうち30基が廃炉になる。設備容量は、直近の電源の原子力比率で28.6%を記録した2010年から半減する。(図表1)28%の半分で、原子力比率は15%前後と予想される。

またエネルギーの需要は、今後少子高齢化と産業空洞化が進行する中で、抑制される見込みだ。電力消費量はほぼ経済成長とリンクする傾向があるが、横ばいが基本になるだろう。

出典・資源エネルギー庁資料

出典・資源エネルギー庁資料

原子力の意味づけは決まらない

しかしこの委員会の議論に目標設定以上の意味はあるのだろうか。2010年度時点の原発の稼働率は65%と、先進国中でかなり低かった。これは震災前から、原子力規制が、うまくいっていなかったことを示す数値だ。そして原子力規制委員会の規制の混乱で今、原発の再稼動が遅れている。現時点で15年度中の再稼動の可能性があるのは、九州電力2基(川内原発)と関西電力2基(高浜原発)しかない。

新規制基準の適合性審査を2013年7月に求めてからすでに1年半が経過した。審査の適合認定までに2基で2年超かかるなら、48基の正常な運転まで20年以上かかることになる。そして安倍政権は、政治的なトラブルになる原発の活用について、「原子力規制委員会の新規制基準で適合性が認定され、安全性の確認された原発の再稼動を進める」(安倍晋三首相)という答弁を繰り返すのみで、遅れを是正する動きはまったくない。

また電力自由化で2020年までに発送電分離を行うことを経産省は打ち出している。ところが、原子力の位置づけは不透明だ。ランニングコストは安くても、最初に巨額な設備投資をする原発は、経営上の負担になるだろう。

原発を推進してきた電力会社の考えは変わりつつある。電力業界の論客で「切れ者」と評判だった東京電力の勝俣恒久前会長は2011年6月の日本経済新聞のインタビューで「原発を民間で行うのは大変なリスクになる」と認めた。東京電力は福島原発事故を起こしたことによって、経営破綻の上で事実上国有化されてしまった。もちろん意見はさまざまだろうが、電力会社の中では原発を切り離したいという考えも出てくるはずだ。

また再エネは13年度、水力を入れなければ全発電量の2.2%程度にすぎない。水力の8.5%を入れても10.7%だ。2011年の1.4%から比べれば大きな成長と言えるが、それはFITという補助金の効果だ。そしてFITの負担は14年度で前年倍増の6500億円になる見込みだ。電力の全売上高は15兆円程度だから、その規模は明らかに大きい。これが30年までに30%に達するのは大変な負担が必要になる。

13年度の火力発電(石炭・石油・LNG)の電力に占める比率は88.3%に達した。国が何を言っても、電力会社は他に手段がない以上、火力で発電を行う状況は続くはずだ。13年の原発を止めたことによる負担は年3.6兆円。11年からは累計12.6兆円になった。原油価格は14年末から下がったが、年数兆円単位の負担は続く。これをかぶった電力会社は経営危機に陥っており、やがてそれは電力料金に転嫁され、国民負担が厳しいものとなるだろう。

こうした現実があるのに2030年のエネルギー体制の議論をしても「政治的スローガン」として、そして対外的な温暖化目標の策定に使う以上の意味はないだろう。それどころか、「原発ゼロ」を主張する反原発派と、建設的ではない感情的な議論が再び始まるきっかけになってしまうかもしれない。

机上の建前論も必要かもしれない。しかし、それよりも原発が動かない事による「今そこにあるエネルギー危機」を、解消することが先決と思う。比率ではなく、原子力政策をどうするかという、直接的に問題と向き合う議論が必要ではないだろうか。

(2015年2月16日掲載)

関連記事

-

東京電力に寄せられたスマートメーターの仕様に関する意見がウェブ上でオープンにされている。また、この話題については、ネット上でもITに明るい有識者を中心に様々な指摘・批判がやり取りされている。そのような中の一つに、現在予定されている、電気料金決済に必要な30分ごとの電力消費量の計測だけでは、機能として不十分であり、もっと粒度の高い(例えば5分ごと)計測が必要だという批判があった。電力関係者とIT関係者の視点や動機の違いが、最も端的に現れているのが、この点だ。今回はこれについて少し考察してみたい。

-

「2030年までにCO2を概ね半減し、2050年にはCO2をゼロつまり脱炭素にする」という目標の下、日米欧の政府は規制や税を導入し、欧米の大手企業は新たな金融商品を売っている。その様子を観察すると、この「脱炭素ブーム」は

-

過去12ヶ月間の世界の強いハリケーン(台風、サイクロンを含む)の発生頻度は、過去40年で最も少ないレベルだった。 https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/153026676714

-

内閣府のエネルギー・環境会議が出した「選択肢」を見て、少しでもエネルギーを知るものは誰もがあきれるだろう。稚拙すぎるのだ。そこで国民の3つの選択肢のひとつとして「原発ゼロ」が示されている。

-

きのうのシンポジウムでは、やはり動かない原発をどうするかが最大の話題になった。 安倍晋三氏の首相としての業績は不滅である。特に外交・防衛に関して日米安保をタブーとした風潮に挑戦して安保法制をつくったことは他の首相にはでき

-

北朝鮮が核実験を行う意向を、1月28日現在で示しています。この実験内容について、東京工業大学の澤田哲生助教に解説いただきました。

-

菅政権の下で「2030年CO2を46%減、2050年にCO2ゼロ」という「脱炭素」の目標が発表された。 しかしながら、日本は製造業の国である。製造業は石油、ガス、石炭などを燃やしてエネルギーを得なければ成り立たない。 特

-

こちらの記事で、日本政府が企業・自治体・国民を巻き込んだ「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を展開しており、仮にこれがほとんどの企業に浸透した場合、企業が国民に執拗に「脱炭素」に向けた行動変容を促し、米国

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間