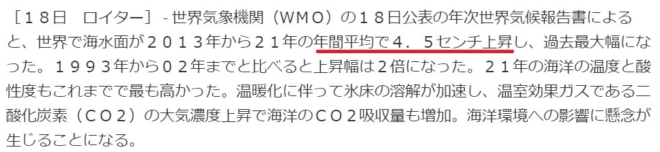

ロイターの大誤報:海面が毎年4.5センチ上がる!?

ロイターが「世界の海面上昇は史上最高になり、海面が毎年4.5センチ上がる」というニュースを世界に配信した。これが本当なら大変だ。この調子で海面が上がると、2100年には3.6メートルも上がり、多くの都市が水没するだろう。

海面上昇幅が過去最大に、水温と酸性度も記録更新=世界気象機関 https://t.co/Er8WZiAtY7

— ロイター (@ReutersJapan) May 19, 2022

ところがNHKは「30年間に10センチ余り」と報道している。

世界の海面水位 約30年間に10cm余上昇 近年その速度増す #nhk_news https://t.co/eR1Q8PMnJN

— NHKニュース (@nhk_news) May 18, 2022

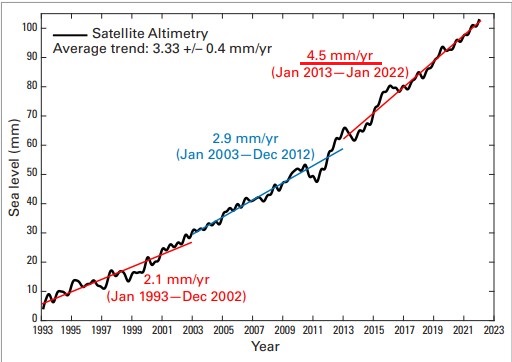

計算が合わないので、情報源のWMO(世界気象機関)のウェブサイトで確認すると「最近で毎年4.5mm」。これだと30年で135ミリだから、NHKの数字が正しい。

https://twitter.com/WMO/status/1526872728321593345

こんな誤報が出たのは、アル・ゴアが2006年に映画「不都合な真実」で予言した「近い将来に20フィート(6メートル)海面が上がる」という数字をジャーナリストが(デスクや校閲まで)信じているからだろう。

The sky-is-falling pitch got worse when scientist James Hansen was joined by politician Al Gore. Sea levels could rise 20 feet, claimed his 2006 documentary An Inconvenient Truth a prediction that brought rebuke from those sympathetic to the climate cause. https://t.co/qW8ccUfp5f pic.twitter.com/BbsVXiNnHt

— Institute for Energy Research (@IERenergy) July 11, 2018

ゴアはこの映画の翌年に、ノーベル平和賞を受賞した。この数字はその後いわなくなったが、正式に撤回もしていない。おかげで世界には、まだ「海面が2.5メートル上がって都市が水没する」と信じている人がいる。

Melting Antarctic ice will raise sea level by 2.5 metres – even if Paris climate goals are met, study finds https://t.co/3TgSpxWnq0

— The Guardian (@guardian) September 23, 2020

4.5ミリの海面上昇というのは、1日の干潮と満潮の差1.5メートルに比べると、誤差みたいなものだ。

僕の住んでいるオーストラリア大陸は年平均で70mm(7cm)も北へ移動しています。海面上昇は年平均で4.5mm(0.45cm)。海面上昇よりも大陸移動の方がもっと大事な問題かも。

「5000万年後に、オーストラリアは日本とぶつかる? じゃ、何をすればいいんですか?」https://t.co/7njWKNRsNn https://t.co/8jSYwtFhl6

— ノギタ教授 (@Prof_Nogita) May 19, 2022

海面が6メートル上がるなら大問題だが、100年で45センチ上がっても、堤防を嵩上げする程度だ。そのコストは「カーボンニュートラル」の莫大な対策費とは比較にならない。

これがゴアの不都合な真実である。彼は今さら引っ込みがつかないだろうが、環境左派のみなさんはそろそろ知識をアップデートしてはどうだろうか。

【追記】英語版では”Sea level has risen 4.5 cm (1.8 inches) in the last decade“となっているので、日本語版の誤訳かもしれない。

関連記事

-

米国21州にて、金融機関を標的とする反ESG運動が始まっていることは、以下の記事で説明しました。 米国21州で金融機関を標的とする反ESG運動、さて日本は? ESG投資をめぐる米国の州と金融機関の争いは沈静化することなく

-

刻下の日本におけるエネルギー問題(電力供給問題)が中小企業に及ぼす負の影響について、安定供給・価格上昇・再生可能エネルギー導入・原発再稼働などの側面から掘り下げてみたい。

-

先進諸国はどこも2050年ネットゼロ(CO2排出実質ゼロ)目標を掲げてきた。だがこんな目標はそもそも実現不可能であるのみならず、それを実現すべく実施された政策は電気代高騰などを引き起こして極めて不人気になり、移民問題に次

-

経済危機になると、巨大企業は「大きすぎて潰せない」とされて、政府による救済の対象になるのはよくある話だ。 だが、科学の世界では話は別かと思いきや、似非気候科学に金が絡むと、明白に誤った論文ですら撤回されない、すなわち「大

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月2

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告を見ると、産業革命前(1850年より前)は、

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

-

最近出たお勧めの本です。 著者のマイケル・シェレンバーガーは初めは環境運動家だったが、やがてその欺瞞に気づき、いまでは最も環境に優しいエネルギーとして原子力を熱心に推進している。 地球温暖化に関しては小生とほぼ意見は同じ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間