エネ庁と原子力規制委員会が電力危機を生み出した

今年3月の電力危機では、政府は「電力逼迫警報」を出したが、今年の夏には電力制限令も用意しているという。今年の冬は予備率がマイナスで、計画停電は避けられない。なぜこんなことになるのか。そしてそれが今からわかっているのに避けられないのか。

3月22日に東日本が大停電の一歩手前になった原因について、内閣府の再エネタスクフォースは「冬の最大需要は53.8GWだったので、今回の(最大需要)48.4GWを満たす供給力は存在していた」から、原発再稼動や火力の増設は必要ないという。足りていたのなら、なぜ電力は逼迫したのか。

冬の最大需要は最大供給を上回った

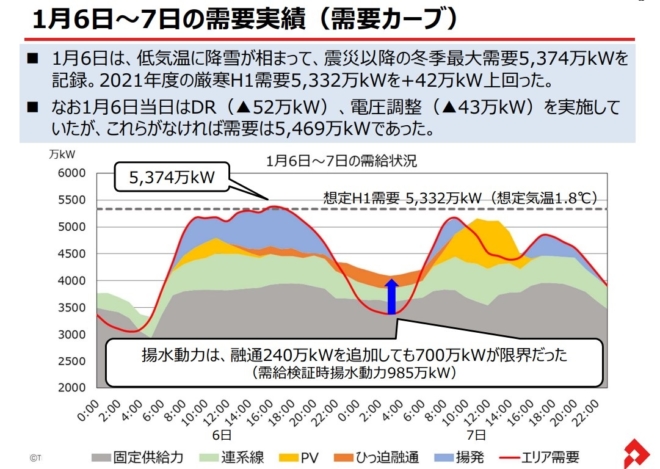

再エネTFは地震の影響や寒波など「計画外の事象」が起こったからだというが、そういうリスクを見込んだ上で停電しないように予備率を3%に設定している。今年の冬に需要が最大だった1月6日~7日にかけては、図のように最大需要が供給の想定を上回った(5374万kW=53.7GW)。

東電資料より

それでも大停電が起こらなかったのは、東電の戸田直樹氏が指摘するように、政府が節電要請を出し、揚水発電をフル稼働し、デマンドレスポンス(DR)を動員して、連系線の利用や供給電圧の低め調整という危険な対策まで動員したためだ。

3月22日は真冬のピークが終わった後だったので、火力が定期的な補修に入り、供給力が足りなかったところに地震と寒波が襲った。それが予備率の3%を割り込んだため、電力逼迫警報が出たのだ。だが再エネTFは、年間最大の供給力を分母にして「発電設備は足りている」という。真冬のピークと同じフル稼働を1年中続けたら、いつ補修するのか。

いまだに止まっている柏崎刈羽原発6・7号機の出力は、合計2.7GW。予備率にして5%ぐらいあるので、地震と寒波という二つの特異現象が重なっても余裕があった。

ところが再エネTFは「原発は頼りにならないので再稼動の必要はない」という。「柏崎刈羽原発は10年以上動いておらず、安全規制の下で急に動かしたくても動かせない」というが、そういう状況を作り出したのは、再エネTFのような反原発派の反対運動である。

彼らはDRなどの「需要側の対応」だけで危機は乗り切れるから、火力も増設する必要はないというが、上の図でもわかるように、DRはたかだか0.5GWで、電力の逼迫を解決できない。八田達夫氏のような大御所まで自分の責任を棚に上げ、こんな簡単な足し算を無視するのはどうなっているのか。

電力自由化と「原発なき脱炭素化」の帰結

それは彼らが原発は悪で電力自由化は善だという結論を決め、それに合わせて数字を出しているからだ。原発が動いていれば電力危機が避けられたことは自明だが、電力自由化が危機の原因になったことは余り知られていない。

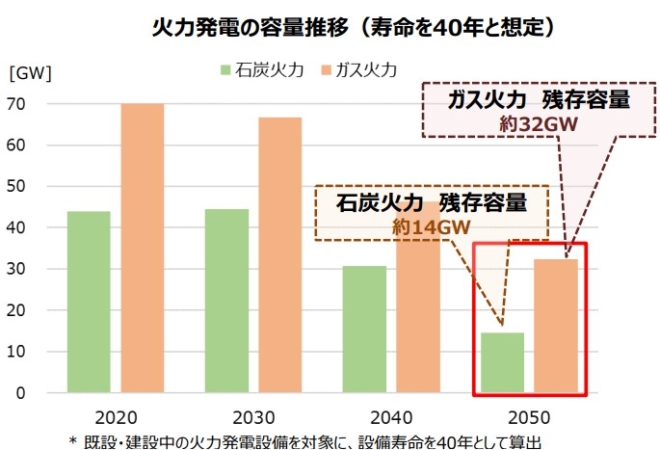

次の図は資源エネルギー庁のエネルギー基本計画の予想だが、現在は年間の最大需要54GWをはるかに上回る出力がある火力を脱炭素化のために削減し、2050年には合計46GWまで削減する予定である。

電力自由化は、電力会社の設備投資を効率化して電気料金を下げるために発電と送電を分離し、競争させる改革である。八田氏が20年ぐらい前にそれを提唱したときは意味があったが、3・11のあと原発がすべて停止され、再エネに世界最高価格のFIT買い取り価格が設定された状況で、無知な民主党政権を利用して火事場泥棒的に自由化が強行された。

これは経産省にとっては、頭の上がらなかった東電を子会社にして電力業界を支配する絶好のチャンスであり、反原発・再エネ派にとっても大勝利だった。発送電分離のもとでは、発電会社は供給責任を負わない。インフラの固定費を負担しない再エネ業者は、大手電力会社より安い「限界費用」で電力を落札し、ビジネスを拡大した。

これによって既存の火力の稼働率は落ち、採算が取れなくなって廃止された。エネ庁も石炭火力を2030年までに100基廃止しろという行政指導をした。電力自由化と原発なき脱炭素化が、今回の電力危機の原因である。

電気代は25%上がり「資源インフレ」がやってくる

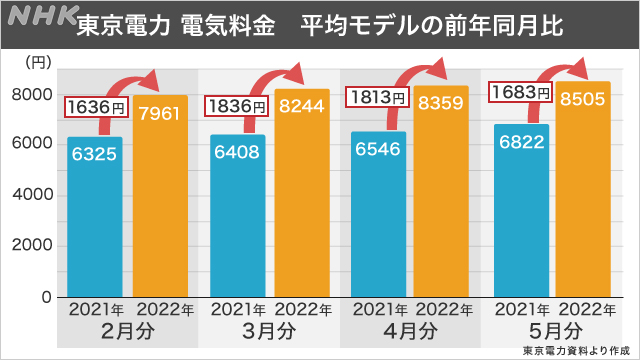

ところがそこにヨーロッパ発の電力危機が起こり、ウクライナ戦争で天然ガスの価格が激増した。電気代は資源インフレの主役である。東電の電気代は、昨年に比べて25%増だ。卸電力価格も上がり、新電力がたくさんつぶれたのは自業自得だ。それが電力自由化である。

発電所の設備は余っているが、競争で価格が下がったため、固定費が回収できなくなって廃止される。その結果、安定供給の固定費を負担する業者がなくなり、最大のバッファだった原発を止めているため停電が起こる。それを避けるために古い原発を温存する容量市場にも、再エネTFや再エネ議連は反対している。再エネ業者のコスト負担になるからだ。

このようなエネルギー安全保障にとって、再エネは何の役にも立たない。メガソーラーがいくらあっても、予備率は上がらない。エネ庁がこのような支離滅裂なエネルギー政策を続けているかぎり、電力危機は避けられない。

もうこの夏は間に合わないが、今年の冬までには、柏崎と関電の3基(美浜・高浜1・2号機)は技術的には再稼動できる。こういう無責任なエネルギー政策と、テロ対策(特重)を理由に原発の運転を止めている原子力規制委員会が、電力危機を作り出しているのだ。

関連記事

-

発送電分離、地域独占を柱とする電力システム改革の見直しが検討されています。6月の国会では、審議未了によって廃案になりましたが、安倍内閣は再提出の意向です。しかし、実施によって、メリットはあるのでしょうか。

-

7月14日記事。双葉町長・伊沢史朗さんと福島大准教授(社会福祉論)・丹波史紀さんが、少しずつはじまった帰還準備を解説している。話し合いを建前でなく、本格的に行う取り組みを行っているという。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。6月2日に「京都議定書はなぜ失敗したのか?非現実的なエネルギーミックス」を放送した。出演は澤昭裕氏(国際環境経済研究所所長、21世紀政策研究所研究主幹)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会はGEPR編集者であるジャーナリストの石井孝明が務めた。

-

運転禁止命令解除 原子力規制委員会は27日午前の定例会合において、東京電力ホールディングスが新潟県に立地する柏崎刈羽原子力発電所に出していた運転禁止命令を解除すると決定した。その根拠は原子力規制委員会が「テロリズム対策の

-

ドイツの地金 ロシアのウクライナ侵攻で、白日のもとに晒されたことがある。 それは、脱炭素政策に前のめりなドイツが実はロシアの天然ガスにドップリと浸かっているという事実である。ドイツのエネルギー政策の地金が出てきたとでも言

-

連日の猛暑で「地球温暖化の影響ですか?」という質問にウンザリしている毎日だ。 最新の衛星観測データを見ると、6月の地球の気温は1991-2020年の30年間の平年値と比べて僅かにプラス0.06℃。0.06℃を体感できる人

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は毎週金曜日9時から、アゴラチャンネル でニコニコ生放送を通じたネットテレビ放送を行っています。2月22日には、元経産省の石川和男氏を招き、現在のエネルギー政策について、池田信夫アゴラ研究所所長との間での対談をお届けしました。

-

東日本大震災で事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所を5月24日に取材した。危機的な状況との印象が社会に広がったままだ。ところが今では現地は片付けられ放射線量も低下して、平日は6000人が粛々と安全に働く巨大な工事現場となっていた。「危機対応」という修羅場から、計画を立ててそれを実行する「平常作業」の場に移りつつある。そして放射性物質がさらに拡散する可能性は減っている。大きな危機は去ったのだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間