失敗した電力自由化の「巻き戻し」が必要だ

電力危機の話で、わかりにくいのは「なぜ発電所が足りないのか」という問題である。原発が再稼動できないからだ、というのは正しくない。もちろん再稼動したほうがいいが、火力発電設備は十分ある。それが毎年400万kWも廃止されるから、足りなくなるのだ。

なぜ、まだ使える発電所が廃止されるのか。それは稼働率が落ちて、採算がとれなくなるからだ。これについてたそがれ電力氏の説明がわかりやすいので、紹介しておこう。

しかし、東日本大震災によって「既存電力システムの限界」が語られるようになり地域独占・供給義務・総括原価の3点セットは解体され電力の全面自由化がなされた。この際、小売電気事業者に対して自分の客の需要に見合うだけの供給力確保を義務付けたものの、これがザルだったのが不幸の始まり。

— たそがれ電力 (@Twilightepco) June 12, 2022

総括原価主義のときは電力不足は起こらなかった

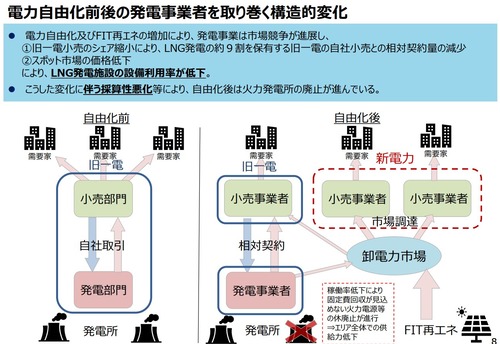

昔の総括原価主義のときは、発電と送電が垂直統合されていたので、供給責任は地域独占の電力会社(旧一電)が負っていた。だが3・11で総括原価主義をやめ、発送電分離することになり、発電部門と送電部門の間に卸電力市場が介在し、オークションで電力を配分することになった。

資源エネルギー庁の資料

これに新電力が700社以上も参入したが、その大部分は単なるリセール業者だったので、供給責任を負わなかった。中には自前の発電設備をもつ業者もいたが、そのほとんどは不安定な再エネだったので、大手電力(旧一電)はそのバックアップをさせられた。

おまけに送電会社(広域機関)は固定価格買い取り(FIT)で再エネの電力の全量買い取りを義務づけられたので、火力の稼働率が落ちて採算がとれなくなった。

更なる不幸は、FIT制度が導入され不安定かつ格安の電気が大量に市場供給されたこと。0.01円の電気が市場にあふれたことで、火力は再エネのバックアップに留まることが増え稼働率が低下し採算性が悪化したために、価格競争力のない火力は次々に閉鎖、投資回収のめどが立たないので新規投資も行われない pic.twitter.com/dK6CHBiSWr

— たそがれ電力 (@Twilightepco) June 12, 2022

再エネが格安になるのは、発電できないときのバックアップのコスト(統合費用)を負担しないからだ。再エネの電力はFITでほぼ100%買い取ってもらえるが、火力は稼働率が落ち、固定費が回収できなくなった。

このシステムが変わらない限り、原発を再稼動して供給が増えると、卸電力価格が下がって火力が廃止され、かえって調整力が落ちてしまう。最大の問題は、電力自由化の制度設計の欠陥なのだ。

誰も電力インフラに投資しなくなった

電力オークションで想定していた発電所は火力であり、価格に応じて出力をコントロールできることが前提だったが、2010年代に電力自由化で参入してきた新電力の再エネは、天気まかせなので価格でコントロールできない。これが同じ社内なら火力と連携して運用できるが、卸電力市場を介していると、全体の供給量がコントロールできない。

新電力が電力供給の責任を負わないフリーライダーになり、それを補完する電力インフラのコストを誰も負担しないコモンズの悲劇が起こったのだ。長期的な設備投資のインセンティブを無視し、毎日のフロー電力需給だけを事後的に均衡させたため、誰も電力インフラに投資しなくなった。

それでも2020年までは大手電力が事実上の供給責任を負っていたが、完全に発送電分離してからは大手電力も資本の論理に従い、稼働率の落ちた火力を廃止した。それまでエネ庁は、総括原価方式のときの感覚で「最後は大手電力が尻ぬぐいしてくれるだろう」と考えていたが、そうは行かなくなった。

そこでエネ庁は、古い火力をバックアップとして温存するコストをすべての電力会社が負担する容量市場を提案したが、河野太郎氏を初めとする再エネ族議員が「再エネ業者のコスト負担になる」と反対している。

さすがに国もこうした状況を座視していた訳ではなく、国全体で必要な供給力を確保するために「容量市場」という市場を新たに導入することにしたが、導入が24年なので今すぐの解決策にはならないこと、一部新電力や政治勢力が容量市場に反対していることから、容量市場で万事解決と楽観視はできない。

— たそがれ電力 (@Twilightepco) June 12, 2022

日本の電力自由化は最悪の組み合わせだった

2010年代の電力システム改革は、設備投資を効率化して電気料金を下げるという目的を達成できず、料金は上がり、供給は不安定になった。電力自由化は失敗だったと断定してよい。その原因は

- 発送電分離

- 原発の全面停止

- 再エネFIT

- 脱炭素化

という4つの異質な要素を最悪の形で組み合わせたため、火力が減り、原発が動かず、再エネの賦課金が毎年3.8兆円に達し、脱炭素化のために2030年までに石炭火力を100基廃止する。この自殺的なエネルギー政策を是正する方法は次の4つである。

もちろん昔の総括原価方式に戻すことはできないが、固定費の大きい電力設備で、再エネとそのバックアップの火力という補完的な生産要素を市場で組み合わせると非効率になることは、経済学でわかっていた。大手電力が再エネ業者を買収し、供給責任を負う体制を再構築すべきだ。

電力自由化の最大の失敗は、再エネには固定価格のFITで利益を保証する一方、火力の価格は卸電力市場で限界費用ベースで決めたため、固定費を回収できなくなったことだ。価格メカニズムをゆがめるFITは一時凍結し、卸電力市場も閉鎖して再検討すべきだ。

脱炭素化は不要不急であり、電力危機が終わってから考えればよい。いま必要なのは、エネルギー問題について優先順位をつけ、制度設計を見直すことだ。最優先の問題は100年後の地球の気温ではなく、国民の生命・財産を守り、日本の製造業を守ることである。

この問題はとてもややこしいが、7月11日のシンポジウムでは、電力自由化の問題点をみなさんと一緒に考えたい。

関連記事

-

次世代の原子炉をめぐって、政府の方針がゆれている。日経新聞によるとフランス政府は日本と共同開発する予定だった高速炉ASTRIDの計画を凍結する方針を決めたが、きのう経産省は高速炉を「21世紀半ばに実用化する」という方針を

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

-

7月1日からスーパーやコンビニのレジ袋が有料化されたが、これは世界の流れに逆行している。プラスチックのレジ袋を禁止していたアメリカのカリフォルニア州は、4月からレジ袋を解禁した。「マイバッグ」を使い回すと、ウイルスに感染

-

第6次エネルギー基本計画の素案が、資源エネルギー庁の有識者会議に提示されたが、各方面から批判が噴出し、このまま決まりそうにない。 電源構成については、図1のように電力消費を今より20%も減らして9300~9400億kWh

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回は朗報。衛星観測などによると、アフリカの森林、草地、低木地の面積は10年あたり2.4%で増えている。 この理由には、森林火災の減少、放牧の減

-

小泉元首相の「原発ゼロ」のボルテージが、最近ますます上がっている。本書はそれをまとめたものだが、中身はそれなりの知識のあるゴーストライターが書いたらしく、事実無根のトンデモ本ではない。批判に対する反論も書かれていて、反原

-

3月初めにEUの環境政策関係者に激震が走った。 「欧州グリーンディール」政策の一環として2021年7月にEUが発表した、2030年までに温室効果ガスの排出を90年比55%削減するという極めて野心的な目標をかかげた「FIT

-

マイクロソフト社会長であるビル・ゲイツ氏は「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」を運営し、地球規模の社会問題の解決のための活動をしています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間