再エネで電気代は上がり土地には負荷がかかる

xijian/iStock

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。

再エネのコストは下がった、今や一番安い、という宣伝文句をよく聞く。はなはだしきは、「PV(太陽光発電)で電気代ゼロ円」などというものもある。パネルの購入費用や、政府の補助金などを一切無視した話だ。

いまPVも風力もあらゆる優遇措置を受けているので、本当のところのコストは見えにくくなっている。だが、PVや風力を大量導入したから、電気代がタダ同然になって喜んでいる国などというのは、聞いたことがない。

図は、欧州諸国において、PVと風力の普及量(全発電に占める発電電力量)を横軸に、家庭電気料金を縦軸にとったものだ。これを見ると、PVと風力の普及している国ほど、電気料金はむしろ高くなっていることが分かる。

日本政府も、再エネ最優先というのが現行の政策だから、今後ますます電気料金は上がることになるだろう。

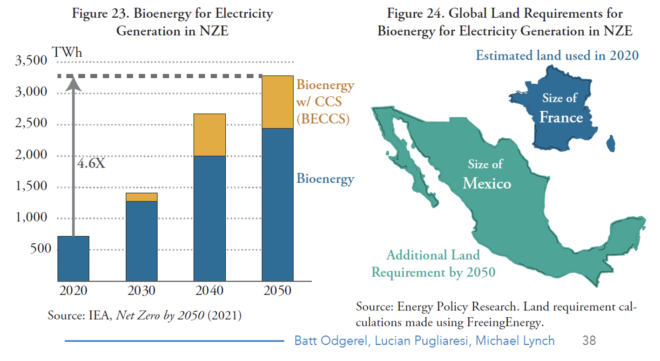

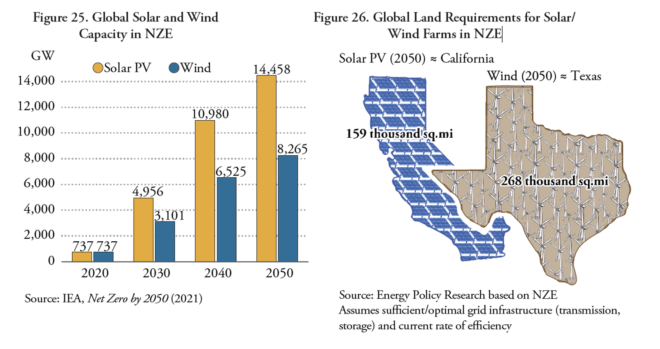

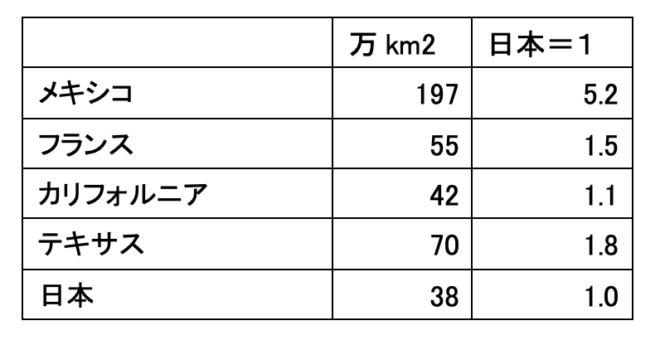

IEAのNZEでは、世界全体で再エネを大量導入するが、これは莫大な土地を必要とする。2050年までに追加で必要な面積は、太陽光がカリフォルニア州なみ、風力がテキサス州なみ、バイオエネルギーがメキシコなみ、となっている。

分かり易くするために日本に置き換えると(数値は表に載せた)

PV:日本1つ分

風力:日本2つ分

バイオ:日本5つ分

となる。

このバイオは農地利用ともろに競合する。世界の農地面積は1244万km2なので、その6分の1もの面積をバイオで用いることになる。太陽光や風力であれば農地とは競合しないように建設できるが、バイオエネルギーは植物が成長しないと生産できないので競合は避けられない。

これだけの面積を使うということは、景観や自然生態系にもかなりの負担になる。果たして環境に優しいと言えるのだろうか。

■

関連記事

-

1.2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向け、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするため、新たに「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」(仮称)を開始します。

-

製品のCO2排出量表示 環境省、ガイドラインを策定 環境省は製品の製造から廃棄までに生じる二酸化炭素(CO2)の排出量を示す「カーボンフットプリント」の表示ガイドラインを策定する。 (中略) 消費者が算定方法や算定結果を

-

英国国営放送(BBC)で内部監視の役目を受け持つEditorial Complaints Unit (ECU)は、地球温暖化に関するBBCのドキュメンタリー番組が、気候変動について誤った報道をしたと判定した。 番組「ワイ

-

2025年7月、ワシントンの戦略国際問題研究所(CSIS)は、台湾有事を想定したシミュレーションの第3弾を公表した。第1弾、第2弾が中国軍による台湾侵攻を扱っていたのに対し、今回のテーマは「台湾封鎖」である。侵攻よりも敷

-

今年も夏が本格化している。 一般に夏と冬は電力需給が大きく、供給責任を持つ電力会社は変動する需要を満たすために万全の対策をとる。2011年以前であればいわゆる旧一般電気事業者と呼ばれる大手電力会社が供給をほぼ独占しており

-

先日、「ESG投資がインデックス投資よりもCO2を排出?」という記事を書きました。Investment Metrics社のレポートで「欧州の気候変動ファンドがMSCIワールド・インデックスよりも炭素排出量への影響が大きい

-

キマイラ大学 もしかするとそういう名称になるかもしれない。しかしそれだけはやめといたほうが良いと思ってきた。東京科学大学のことである。東京工業医科歯科大学の方がよほどマシではないか。 そもそもが生い立ちの異なる大学を無理

-

提携する国際環境経済研究所(IEEI)の竹内純子さんが、温暖化防止策の枠組みを決めるCOP19(気候変動枠組条約第19回会議、ワルシャワ、11月11?23日)に参加しました。その報告の一部を紹介します。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間