その太陽光パネル、20年後どうしますか?

Douglas Rissing/iStock

太陽光発電を導入済みまたは検討中の企業の方々と太陽光パネルの廃棄についてお話をすると、ほとんどの方が「心配しなくてもそのうちリサイクル技術が確立される」と楽観的なことをおっしゃいます。筆者はとても心配症であり、また人類にとっては気候変動よりも資源循環や廃棄物削減の方が重要な環境対策だと考えているため、悲観的なことをあれこれ考えてしまいます。

7月11日付独Blackout-Newsに「太陽エネルギー:有害廃棄物と高いリサイクルコストのはざまで」という記事が出ていました。一部をご紹介します。

リサイクル可能な太陽電池はわずか10%程度であり、1つの太陽電池から使用可能な鉱物が得られるのはごく一部である。

太陽電池に含まれるポリシリコンはまったくリサイクルできない。1メガワット分の太陽電池を作るには、3トンから5トンのポリシリコンが必要。

回収されたアルミニウム、銅、ガラスからリサイクルパネル1枚で約3ドルが得られるという。しかし、輸送コストを差し引くと、そのコストは12ドルから25ドルになる。同じ太陽電池モジュールを埋立地に廃棄すれば、1ドル以下と大幅に安くなる。

太陽電池から鉱物を回収するコストが、得られる価値よりも高い限り、使用を終えた太陽電池の最善の解決策は、それを捨てることである。これは、ほとんどの風力タービンのブレードでも行われていることだ。

こうした具体的な課題を日本でも報道してほしいです。よく見る「2030年代後半に迎える太陽光パネル大量廃棄時代に備えて準備が必要だ」といった抽象的かつ楽観的な記事ではなく、太陽光パネルのリサイクルが技術・コストの両面で大変に難しいこと、実は残された時間がほとんどないことなどを国民やユーザー企業がもっと知らなければなりません。

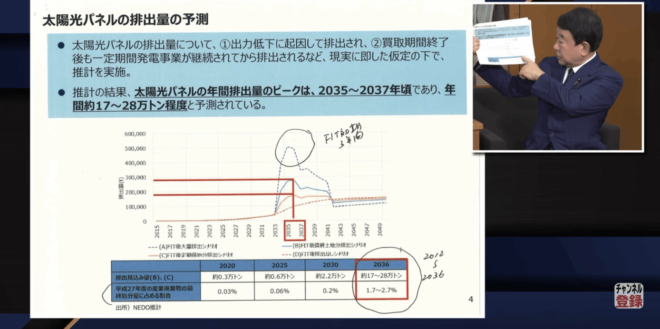

太陽光パネルは将来日本の埋立処分場を逼迫させます。日本国内では太陽光パネルの廃棄が2035年頃から急増すると見込まれており、2015年の産業廃棄物の埋立処分量の3%弱に相当するとの試算があります(図1)。

図1.太陽光パネルの排出量の予測

出典:青山繁晴チャンネル【ぼくらの国会・第446回】ニュースの尻尾「太陽光パネルの廃棄を考えていない!」

これだけでも大変なことですが、この試算はパネルの9割がリサイクル可能で1割を埋め立てる場合と仮定しています。ブラックアウトニュース記事では「リサイクル可能な太陽電池は10%程度」と指摘されており、日本政府は将来の埋立処分量を少なく見積もってしまっている可能性があります。

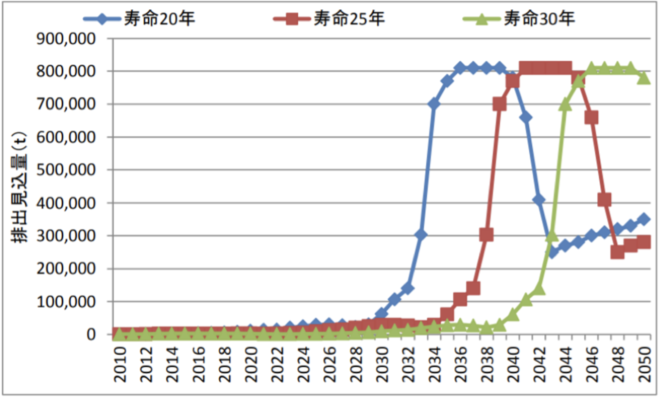

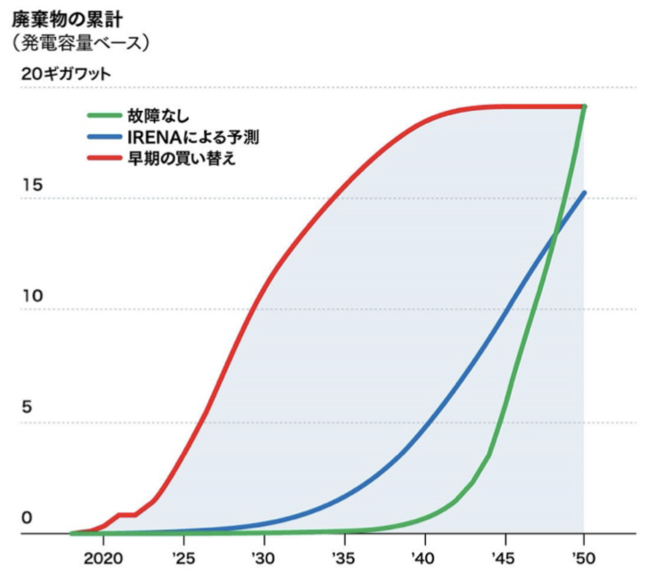

さらに、太陽光パネルの製品寿命から廃棄量の急増は2035年頃と言われていますが(図2)、故障や自然災害、買い替え需要なども考慮すると廃棄時期が早まるとの指摘があります(図3)。

図2.太陽電池モジュール排出見込量(寿命20、25、30年)

出典:環境省

図3.太陽光パネル廃棄物の累計の予測

出典:DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー

この指摘の通りになれば、2035年どころではなくあと数年で太陽光パネルの廃棄物が大量に発生することになります。

筆者は数年前から、太陽光パネルが簡単に廃棄できなくなってしまった場合に第二のPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物にならないかと懸念しています。PCB廃棄物の保管・処理に携わった経験がある方ならその大変さをご存知のはずです。以下、PCB早期処理情報サイトより引用します。

【PCBとは】

PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、 主に油状の化学物質です。PCBの特徴として、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

【PCBの毒性】

脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。PCBが大きく取りあげられる契機となった事件として、1968年(昭和43年)に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。カネミ油症は、昭和43年10月に、西日本を中心に、広域にわたって発生した、ライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件です。症状は、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。

【PCB廃棄物処理の経緯】

PCBはその有用性から広範囲に使用されるも、その毒性が明らかになり1972年(昭和47年)に製造が中止になりました。それから約30年間に渡り民間主導で処理施設の立地が試みられましたが、地元住民の理解が得られず立地には至りませんでした。

保管の長期化により、紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB 特措法)が公布され、同年7月15日から施行されました。

1972年にPCBは製造中止になり、全国の企業や自治体、学校などで使い終えたPCB含有機器は処理困難物として各所有者が保管してきました。2001年にPCB特措法ができて2004年に中間貯蔵・環境安全事業株式会社(略称JESCO)が設立されようやく廃棄物としての処理が始まります。製造中止になってから処理開始まで30年以上もかかりました(本稿では高濃度PCBに絞って説明します)。

PCB特措法ができた当初は2016年までに処理を完了する予定でしたが、JESCOでの処理が追い付かず処理期限の延長を繰り返して現在に至ります。使用済みPCB含有機器の所有者はいつ処理できるか分からないまま列に並んで順番を待っている状況です。PCBは健康被害を引き起こす有害物質であるため厳格な保管や毎年の届出が義務付けられており、利益や付加価値を生まない廃棄物を保管し続ける手間やコストが事業者にとって大きな負担となっています。

悲観的なシナリオとして、もしも太陽光パネルのリサイクル技術が確立される前に廃棄量が急増し、埋立処分場が逼迫して受け入れ拒否となってしまったら・・・。

使用済み太陽光パネルは行き場を失います。PCB含有機器と同じように所有者が保管するしかありません。有害物質を含むため健康被害や環境汚染を引き起こさないよう厳格な管理が求められます。しかもパネルによって含まれる有害物質が異なるためPCBよりも管理が複雑になります。

日光が当たれば発電し感電や発火の恐れもあります。小型のPCB含有機器であれば既存の倉庫などで保管できますが、あの大きな太陽光パネルを何十枚、何百枚も保管するスペースを確保するのは大変です。繰り返しますが、廃棄物なので利益も付加価値も生まないのです。

PCBを利用していた50年以上前の世代の方々は後の世で公害や環境問題を引き起こし、処理に莫大な時間とコストがかかるなんて考えてもいなかったことでしょう。筆者は保管と処理だけを担当した世代ですが、当時の皆さんを恨むことはありません。分かっていなかったのですから。

一方で、現世代の我々は太陽光パネルが将来世代に対して大きな負の遺産になることを予見できています。いま太陽光パネルを設置すると意思決定した経営者や役職者の多くが現役を退くであろう2035年以降の未来の後輩たちに膨大な処理困難物を遺してもよいのでしょうか。よく「脱炭素は子や孫など将来世代のため」と聞きますが、実は現世代の自己満足になってしまってはいないでしょうか。

自然を破壊して日本の国土に敷き詰めた太陽光パネルは、廃棄段階でも深刻な環境リスクを招き、将来世代にとって大きな負の遺産となる可能性があります。

その太陽光パネル、20年後にどうするかを導入時点できちんと考えていますか。

■

関連記事

-

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイント

-

青山繁晴氏は安全保障問題の専門家であり、日本の自立と覚醒を訴える現実に根ざした評論活動で知られていた。本人によれば「人生を一度壊す選択」をして今夏の参議院選挙に自民党から出馬、当選した。 政治家への転身の理由は「やらね

-

はじめに 地球温暖化に関する情報発信のあり方が、近年大きく変容している。 従来は科学者や教育機関が中心となって行ってきた知識の普及が、いまや国家機関や国際組織による「ナラティブの構築」と「異論排除」の政治的ツールと化しつ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回は理系マニア向け。 「温室効果って、そもそも存在する

-

アメリカ人は暑いのがお好きなようだ。 元NASAの研究者ロイ・スペンサーが面白いグラフを作ったので紹介しよう。 青い曲線は米国本土48州の面積加重平均での気温、オレンジの曲線は48州の人口加重平均の気温。面積平均気温は過

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを行進しました。

-

「手取りを増やす」という分かりすいメッセージで躍進した国民民主党が自公与党と政策協議をしている。最大の焦点は「103万円の壁」と報道されている。 その一方で、エネルギーに関しては、国民民主党は原子力発電の推進、ガソリン税

-

「科学は必要な協力の感情、我々の努力、我々の同時代の人々の努力、更に我々の祖先と我々の子孫との努力の連帯性の感情を我々に与える」 (太字筆者。ポアンカレ、1914=1939:217、ただし現代仮名遣いに筆者が変更した)

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間