東京都カーボンクレジット取引システム事業に物申す

目を疑いました。。

都内の中小企業が国内外のカーボンクレジットを取引しやすい独自の取引システムを構築します!!(2024年06月06日付東京都報道発表資料)

東京都では、「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、都内の中小企業等の脱炭素化に向けた様々な取組を進めています。

中小企業が脱炭素化を進めるに当たっては、省エネ設備の導入などによる自社の温室効果ガスの排出量を削減する取組に加え、カーボンクレジットの活用【注】も効果的です。

このため、中小企業等が国内外のカーボンクレジットを容易に取引できるよう、都では、新たにカーボンクレジットの取引システムを構築し、カーボンクレジット取引の活性化も図ってまいります。この取組により、2050年ゼロエミッション実現に向けた都内中小企業等の脱炭素化への取組の促進に貢献していきます。

【注】森林保護や植林、再エネ発電機器・省エネ機器導入などのプロジェクトの実施により創出された温室効果ガスの削減量を活用し、自社の排出量をオフセットすること

取引システム開設時期:令和7年3月(予定)

取引システムで扱うクレジット:Jクレジット、海外のボランタリークレジット(予定)

令和7年以降、東京都が都内の中小企業に対して炭素クレジット活用を推奨するようです。再々指摘している通り、炭素クレジットの利用ならびにカーボン・オフセットは大気中のCO2を1グラムも減らさないグリーンウォッシュです。この事業も都が地球温暖化対策について「やってる感」を出すだけであり、そればかりか中小企業の負担を増やし、都民の税金を浪費することにしかなりません。

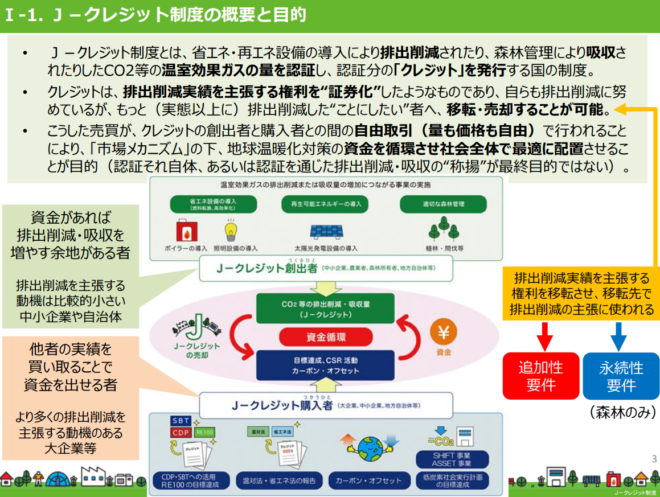

J-クレジットは、省エネ・再エネ設備の導入により排出削減されたり、森林管理により吸収されたりしたCO2等の温室効果ガスの量を認証し、認証分の「クレジット」を発行する国の制度です(図1)。

図1.J-クレジット制度の概要と目的

出典:J-クレジットウェブサイト

国の説明資料では、排出削減を主張する動機が比較的小さい中小企業をクレジット創出者、大企業をクレジット購入者に例示していますが、都は真逆で中小企業にクレジット購入を推奨しています。理由は「ゼロエミッション東京」を実現するため、と。中小企業の動機はどうでもいいのでしょうか。

また、図1にはこんなくだりも。クレジット購入者に対して、「もっと(実態以上に)排出削減した“ことにしたい”者」と表現されています。繰り返します。「もっと(実態以上に)排出削減した“ことにしたい”者」です。1グラムもCO2を削減しないことが明記されています。

これ、J-クレジットに参加されている企業の皆さんはご認識されているのでしょうか。地球温暖化を抑制するため、自社のCO2を削減するため等、よかれと思って取り組まれている企業がほとんどのはずですが、実は国からこんなひどい呼び方をされているのですよ。筆者が参加企業の担当者であれば、これを知ったら即刻やめます。

小池百合子都知事インスタグラムより

東京都は中小企業に対して、今後都が皆さんをこんな風に呼びますよ、ということを周知徹底し、理解した上でそれでも参加したいかを確認すべきではないでしょうか。

一方、「海外のボランタリークレジット」の代表例は森林クレジットです。将来の乱開発予定を過大に評価するなど算出根拠が不明瞭だったりCO2削減効果を超えて大量のクレジットが発行される事例も存在するなど、詐欺まがいの行為が横行しています。

よく、炭素クレジットを普及させたい専門家らが「信頼性が高いクレジットと低いクレジットがあるので見極めが大事」などと言いますが、国際的に信頼性が高いとされるREDD+(レッドプラス)でも過大なクレジット発行が疑われています。

ほとんどのプロジェクトが森林破壊を有意には削減していないことがわかった。残りのプロジェクトについても、削減量は報告されているよりもはるかに少なかった。

とんでもないことに、国連自身のカーボンニュートラルについてもクレジット購入による欺瞞が指摘されています。

国連の排出量を “相殺“しているとされるプロジェクトの中には、実際に環境を破壊し、あるいは人間の健康を害しているものもある。

(中略)

国連は、2018年以来ほぼカーボンニュートラルであると主張するために、炭素クレジットを巧みに利用している。国連が実際に排出しているCO2は「150万台のガソリン車の年間排出量にほぼ等しい」にもかかわらず。

他にも例を挙げればキリがありませんが…。

国際的な脱炭素イニシアチブであるSBTi(科学に基づく気候目標イニシアチブ)の元技術委員会メンバーは、「炭素クレジットは科学的、社会的、気候の観点から見てでっちあげ」と述べています。

2023年5月、世界最大のボランタリークレジット認証機関であるVerraのCEOを15年間務めたDavid Antonioli氏が、理由の説明なく突然辞任しました。Verraの炭素クレジット認証に対しては、森林のCO2削減効果を誇張しているのではないかという指摘が後を絶ちません。

CEO辞任の翌月には、ブラジル連邦捜査局から詐欺の捜査を受けてVerraはブラジル・アマゾンでの熱帯雨林プロジェクトにかかわるクレジット発行を停止しました。Verraの認証を受けたプロジェクトからは5人の逮捕者も出ました。

そして直近でも2024年10月、米司法省と米連邦捜査局(FBI)がKen Newcombe氏を複数年にわたる炭素クレジット詐欺で刑事告訴しました。

ニューカム氏は1996年に世界銀行でカーボンファンドを始め、2005年には京都議定書クリーン開発メカニズム(CDM)に基づく最初の炭素クレジット発行に携わるなど、この30年間炭素クレジット市場を牽引し昨年まで上記Verraの取締役も務めていた人物です。いわば世界の炭素クレジット市場の創業社長が本業にかかわる詐欺容疑で刑事告訴されたのです。

事程左様に、ここ数年世界では炭素クレジット=グリーンウォッシュという認識が急速に広まっており、グッチやネスレなどの有名企業がカーボン・オフセットを中止しました。

日本でも武田薬品工業が一部の炭素クレジット利用を中止したそうです。同社は高品質で厳格な基準の検証済みカーボン・オフセットを利用し2019年度にバリューチェーン全体でカーボンニュートラルを達成したと公表しましたが、利用した炭素クレジットの信頼性に懸念が生じたために撤回するという勇気ある決断をしたのです。

気候変動対策で世界的な先進企業とされるグッチやネスレや武田薬品工業でさえ見誤ったのに、東京都が炭素クレジットの品質や信頼性など評価できるのでしょうか???

悪貨は良貨を駆逐します。海外のボランタリークレジット、国が認めているクレジットにかかわらず、あらゆる炭素クレジットはグリーンウォッシュと考えるべきです。都の中小企業をこの事業に参加させても多大な負担を強いるだけで脱炭素効果などありません。

そもそも、都は本事業についてどのくらいの予算を見込んでいるのでしょうか。東京都の2022年度CO2排出量実績は、産業部門が2,541万トン、運輸部門が870万トン、CO2以外の温室効果ガスが754万トンです。

当然、中小企業分の内訳はあるので、本事業によりCO2削減(したことにしたい)見込み量とJ-クレジットの平均価格(1,500円/トン~3,200円/トン、1.4円/kWhなど)からおおよその予算くらいすぐに算出できるはずです。仮に2,000万トン×1500円であれば300億円です。

しかしどれだけ炭素クレジットを購入しても東京都のCO2は1グラムも減らず地球温暖化抑制効果もありません。なぜなら「もっと(実態以上に)排出削減した“ことにしたい”」だけだからです。こんな事業に都民の税金が使われるなんて、一都民としても絶対に許せません。

■

関連記事

-

東電の賠償・廃炉費用は21.5兆円にのぼり、経産省は崖っぷちに追い詰められた。世耕経産相は記者会見で「東電は債務超過ではない」と言ったが、来年3月までに債務の処理方法を決めないと、純資産2兆3000億円の東電は債務超過になる。

-

カリフォルニア州の電気代はフロリダよりもかなり高い。図は住宅用の電気料金で、元データは米国政府(エネルギー情報局、EIA)による公式データだ。同じアメリカでも、過去20年間でこんなに格差が開いた。 この理由は何か? 発電

-

はじめに 2025年11月、第30回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP30)がブラジル・ベレンで開催され、各国は「ネットゼロ」「脱炭素」を合言葉に巨額の資金と政治的エネルギーを費やしました。COP30が閉幕し、世界は

-

米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているのでいくつか簡単に紹介しよう。 どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。 2050年

-

The Guardianは2月4日、気候変動の分野の指導的な研究者として知られるジェームズ・ハンセン教授(1988年にアメリカ議会で気候変動について初めて証言した)が「地球温暖化は加速している」と警告する論文を発表したと

-

スウォーム(swarm)とはウジャウジャと群れる・・・というイメージである。 スウォームについては、本稿「AIナノボットが核兵器を葬り去る」にて論じたことがある。 今回はスウォームのその後の開発展開とその軍事的意味合いに

-

夏の電力不足の対策として、政府が苦しまぎれに打ち出した節電ポイントが迷走し、集中砲火を浴びている。「原発を再稼動したら終わりだ」という批判が多いが、問題はそう簡単ではない。原発を動かしても電力危機は終わらないのだ。 電力

-

ネット上で、この記事が激しい批判を浴びている。朝日新聞福島総局の入社4年目の記者の記事だ。事故の当時は高校生で、新聞も読んでいなかったのだろう。幼稚な事実誤認が満載である。 まず「『原発事故で死亡者は出ていない』と発言し

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間