COP29の結果と課題①

COP29オフィシャルサイトより

11月16日~24日までアゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29に参加してきた。本稿ではCOP29の結果と今後の課題について筆者の考えを述べたい。

COP29は資金COP

2023年のCOP28が「グローバルストックテイクCOP」であったのに対し、COP29は「資金COP」であった。

COP28においては産業革命以降の温度上昇を1.5℃以内に抑えるとの目標を「射程内に収める」べく、2030年までに世界の再エネ設備容量を三倍増にし、エネルギー効率改善スピードを倍増し、化石燃料からの移行(transition away from fossil fuels)を進める等の野心的なメニューを盛り込んだ。同時に途上国の現在のNDCを達成するだけでも2030年までに約6兆ドル、2050年カーボンニュートラルを達成するためには毎年4~5兆ドルのお金がかかるとの膨大な勘定書も盛り込まれている。

グローバルストックテイク決定が実現するかどうかは金次第ということである。COP29はその試金石であったといえよう。

NCQGを巡るせめぎあい

COP29の最大の焦点は、2025年以降の新規合同数値目標(NCQG:New Collective Quantitative Goals)を決定することであった。

現行の数値目標は2009年に先進国がコミットし、2010年のカンクン合意に書き込まれた「2020年までに年間1000億ドル」というものであり、2015年のパリ協定採択時に「2025年まで現行の集団的動員目標(1000億ドル)を継続する。2025年より前に、パリ協定締約国会議は、途上国のニーズと優先事項を考慮し、年間1000億米ドルを下限とする新たな集団的数値目標を設定する」ことが合意された。

途上国がCOP交渉に参加する最大の動機は、先進国から資金、技術援助を引き出すことである。その意味で新たな資金目標を設定する2024年のCOP29はパリ協定を採択したCOP21以来、途上国にとって最も重要なCOPであったと言ってよい。

当然ながらNCQGの議論は大いに紛糾した。途上国は自分たちの緩和、適応行動更には損失と損害も含め、年間少なくとも1.3兆ドルを先進国が支払うこと、1.3兆ドルは譲許的な公的資金であるべきであり、更に緩和、適応、損失と損害の内訳目標も示すこと等を要求した。

それまでの資金援助目標が1000億ドル(100 billion USD)であったものを10倍以上に引き上げ、兆ドル単位(trillion USD)を要求することから、「Not billion, but trillion」が途上国及び彼らを支援する環境活動家たちの合言葉となった。

これに対して先進国は具体的な資金援助目標の数値をなかなか提示しなかった。先進国自身、国内経済に様々な課題をかかえている中で、途上国に対して安易に大幅な資金援助拡大をコミットすることはできない。

先進国は「具体的な金額を決める前にNCQGのドナー、カバーする資金の範囲、資金の受益国等をまず固めるべきである」と主張し、NCQGのドナーを先進国のみならず、能力のある途上国(中国、産油国等)にも広げること、民間資金を含む多様な資金源から調達すること、受益国を小島嶼国、低開発国等のぜい弱国に絞ること等を主張し、損失と損害向けの資金の算入や緩和、適応、損失と損害の内訳目標には反対してきた。

途上国にとってもっとも関心の高い資金援助目標については、交渉2週目の半ばころになってようやく2000億ドルという数字が先進国側から浮上してきた。

もちろん先進国だけで2000億ドルを出すというものではなく、ドナー範囲を広げ、資金の範囲も広げ、対象国を絞るという上記の主張を前提としたものである。加えて先進国はNCQGを合意するのと同時に緩和についても野心的な行動を盛り込むことを主張していた。つまり2000億ドルは無条件のオファーではなく、全体のパッケージの一環であった。

もちろん途上国はこのような金額で満足するわけがない。最初、この目標が内々に提示された際、途上国側は「冗談か?」と鼻で笑ったと言われている。

「公的資金のみならず民間資金も含めるべき」との先進国の主張に対し、途上国は「企業が決定する民間資金では予見可能性がない。民間投資が欲しければ途上国の投資環境を改善すべきという責任転嫁的な議論になる」との理由で公的資金にこだわった。また、ドナー範囲を広げることについても「先進国の責任逃れだ」と強く反対した。

パリ協定第9条1項では「先進国締約国は、緩和と適応の両方に関し、途上国締約国を支援するため、条約の下での既存の義務を継続する資金源を提供する(shall provide)」、第2項では「他の締約国は、自発的にそのような支援を提供し、または継続することが奨励される(encouraged to provide or continue to provide)」、第3項では「世界的な努力の一環として、先進国締約国は、多様な資金源、手段、チャネルから気候変動資金を動員(mobilize)するため、引き続き主導的な役割を果たすべきであり、公的資金の役割は大きいと指摘し、途上国締約国のニーズと優先事項を考慮し、国主導の戦略を支援するなど、多様な行動をとる。このような気候変動資金の動員は、これまでの努力を上回るものでなければならない」と規定され、先進国とその他締約国の間で資金援助への関わり方が明確に書き分けられている。

このようにNCQGをめぐって先進国と途上国の意見は真っ向から対立し、会合終盤に至っても収斂の気配を見せなかった。

緩和アジェンダを前に進めたい先進国

他方、「資金COP」において途上国から攻められる立場の先進国は、全体パッケージの中で自分たちが重視する緩和で何かを取りたいと画策した。近年のCOPは緩和を重視する先進国と資金を重視する途上国の要求をバランスさせることで合意を形成してきたからである。

具体的には、緩和作業計画やCOP28で設置が合意されたUAE対話等を活用し、グローバルストックテイクに盛り込まれた化石燃料からの転換、野心レベルの強化等のフォローアップを行うことを強く主張した。

途上国の中には温暖化の進行で被害を受ける小島嶼国や低開発国のように緩和を重視する国々もいる。しかし中国、インド、サウジ等が参加する有志途上国やアラブグループ諸国は緩和作業計画のマンデートには新たな目標の設定は含まれていない、UAE対話はグローバルストックテイクの資金援助の文脈で設置が合意されたものであるから緩和は対象外であると強硬に主張した。

新資金目標の交渉結果

このように資金と緩和をめぐって先進国と途上国の意見が真っ向から対立する中、COP29は22日(金)終了の予定を大幅に超過し、24日(日)午前4時過ぎに終了した。

最も注目されたNCQGについては以下のような合意がなされた。

パラグラフ7

すべての関係者に対し、途上国への気候変動対策のための資金を、2035年までに、官民すべての資金源から年間少なくとも1兆3,000億米ドルまで拡大できるよう、協力するよう求める

パラグラフ8

この観点から、パリ協定第9条を再確認し、決定書1/CP.21のパラグラフ53で言及された目標を拡張し、(a) 官民、二国間、多国間、代替的なものも含め、さまざまな資金源から;(b) 意味のある野心的な緩和と適応の行動、そして実施における透明性を確保し;(c) 多国間開発銀行からの全ての気候関連資金および多国間開発銀行が動員する気候関連資金を、本項に規定する目標の達成に算入するとの締約国の自発的な意図を認識し;先進国が主導する形で、途上国に対し、2035年までに少なくとも年間3000億米ドルの気候行動目標を設定すると決定する

パラグラフ9

途上国に対し、南南協力を通じたものも含め、自主的に貢献するよう奨励する

パラグラフ27

無償、譲許および負債をつくらない手段ならびに資金空間をつくる措置などを通じて、気候資金を拡大することを目的とする 「1.3兆ドルに向けたバクー(注:COP29開催地)からべレム(注:COP30開催地)に至るロードマップ」を開始することを決定する

(COP29の結果と課題②につづく)

関連記事

-

はじめに 読者の皆さんは、「合成の誤謬」という言葉を聞いたことがおありだろうか。 この言葉は経済学の用語で、「小さい領域・規模では正しい事柄であっても、それが合成された大きい領域・規模では、必ずしも正しくない事柄にな

-

太陽光や風力など、再生可能エネルギー(以下再エネ)を国の定めた価格で買い取る「固定価格買取制度」(FIT)が7月に始まり、政府の振興策が本格化している。福島原発事故の後で「脱原発」の手段として再エネには全国民の期待が集まる。一方で早急な振興策やFITによって国民負担が増える懸念も根強い。

-

台風19号の被害は、14日までに全国で死者46人だという。気象庁が今回とほぼ同じ規模で同じコースだとして警戒を呼びかけていた1958年の狩野川台風の死者・行方不明は1269人。それに比べると台風の被害は劇的に減った。 こ

-

原子力規制委員会が11月13日に文部科学大臣宛に「もんじゅ」に関する勧告を出した。 点検や整備などの失敗を理由に、「(日本原子力研究開発)機構という組織自体がもんじゅに係る保安上の措置を適正かつ確実に行う能力を有していないと言わざるを得ない段階に至った」ことを理由にする。

-

加速するドイツ産業の国外移転 今年6月のドイツ産業連盟(BDI)が傘下の工業部門の中堅・中手企業を相手に行ったアンケート調査で、回答した企業392社のうち16%が生産・雇用の一部をドイツ国外に移転することで具体的に動き始

-

マンハッタン研究所のマーク・ミルズが「すべての人に電気自動車を? 不可能な夢」というタイトル(原題:Electric Vehicles for Everyone? The Impossible Dream)を発表した。い

-

G7貿易相会合が開かれて、サプライチェーンから強制労働を排除する声明が発表された。名指しはしていないが、中国のウイグル新疆自治区における強制労働などを念頭に置いたものだとメディアは報じている。 ところで、これらの国内の報

-

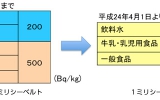

台湾が5月15日から日本からの食品輸入規制を強化した。これに対して日本政府が抗議を申し入れた。しかし、今回の日本は、対応を間違えている。台湾に抗議することでなく、国内の食品基準を見直し、食品への信頼感を取り戻す事である。そのことで、国内の風評被害も減ることと思う。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間