「脱石炭」の幻想を脱するときが来た:石炭火力は今も使える選択肢

Indigo Division/iStock

アメリカは現実路線で石炭火力シフト、日本は脳天気に再エネ重視

アメリカの研究機関、IER(エネルギー調査研究所)の記事「石炭はエネルギー需要を満たすには重要である」によると、「ドイツでは5兆ドル(750兆円)を費やし、電力の価格を2~3倍にし、電力生産量を15年前に比べて20%も低下させた」としています。

米エネルギー省のクリス・ライト国務長官は

アメリカはそんな道を進むつもりはない、手頃な価格で信頼性が高く、安全なエネルギーを手に入れ、産業空洞化ではなく、再工業化を望んでいる。さらに、資本コスト(建設にかかわる費用)の大部分が償還し終わった石炭火力発電所を稼動させ続けることで、新たに発電所を建設するコストをかけずに安定した電力を得ることができる。また、アメリカは採掘可能な石炭の埋蔵量では世界で1位、石炭の輸出量では世界4位だ。

と発言しました。

以下、アメリカにおける主な石炭火力発電所の廃止の延期データです

- デューク・エナジー:2035年までに全ての石炭火力を廃止する計画を2038年まで延期。

- コロンビア・エネルギー・センター:2024年末の廃止予定を2029年まで延期

- ジョージア・パワー:2028年閉鎖の予定を最大2038年まで稼動させ続ける

- アトランタのボーエン石炭火力:閉鎖日は未定とした

- アラバマ州のガストン石炭火力発電所:2028年閉鎖予定から2034年まで延期

その他、スケジュールは定まっていないものの。廃止の延期を検討している石炭火力発電所は4個所以上あります。

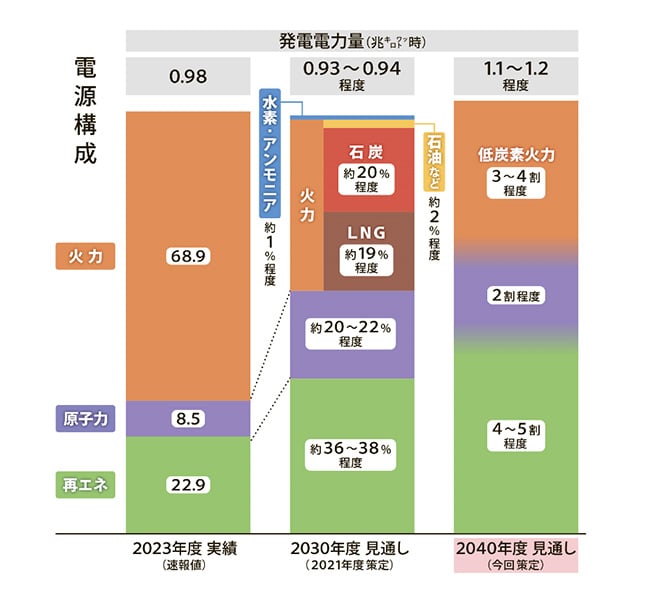

まったく、うらやましい限りの理想的な政策ですが、日本はどうかというと図1に示す「第7次エネルギー基本計画」において、2040年度の目標として、太陽光などの再生可能エネルギーを今の22%から40~50%に増加させる。火力発電は今の69%から30~40%に減少させる。さらに火力発電の半分以上でアンモニア混焼などのCO2抑制策をとるなど、相変わらず脳天気なこと言っています。

図1 日本の電源構成比率の目標 (第7次エネルギー基本計画)

聞こえてくるニュースといえば、電力供給に必要があって石炭火力の廃止を延期しているのに環境大臣がイヤミを言うという内容。

日本はドイツの失敗をひたすら追いかけていることに、まだ気がついていないようです。

火力発電の燃料はLNGにたよりすぎ?

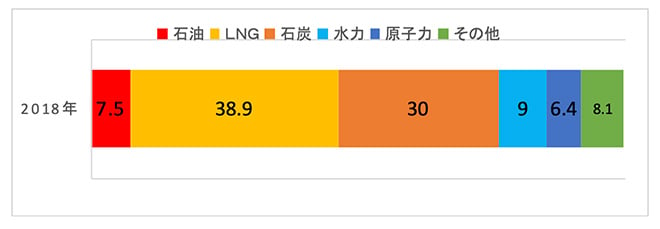

図2は2018年の全発電量に占める燃料種別の割合です。LNGが39%にもなっています。ついで石炭30%、水力9%となっています。

確かに、LNGは発電電力量あたりのCO2の排出量が少ないとか、単価もそこそこ安いと言われています。だからといって、LNGのみに偏重してしまっていいものでしょうか?

図2 2018年の全発電量に占める燃料種別の割合

LNGの問題点

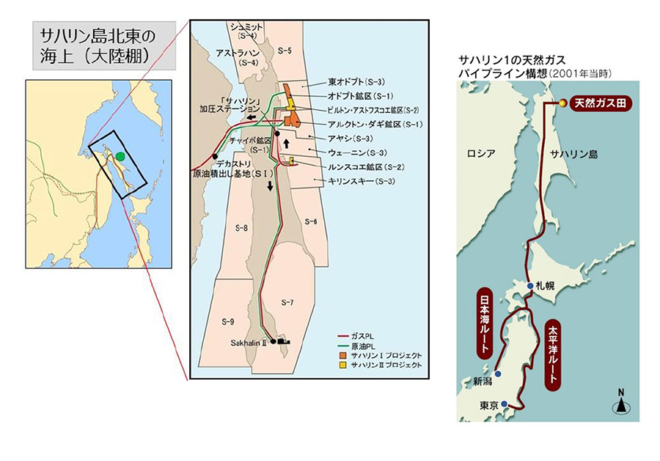

LNGの輸入先第3位にロシアがシェア10%を占めています。サハリンⅡの採掘開始で日本までの距離が近くて輸送コストが安いLNGが手に入るようになったからです。図3を見ていただくと、日本までの距離がイメージできると思います。

図3 サハリンⅡの開発地域と日本へのパイプライン構想

一般的に天然ガスは、3,000km未満はパイプラインで気体の状態での輸送が有利、3000kmを超えると、液化してLNGとして船で運ぶことが有利とされています。日本は島国なので、パイプラインでの輸送は不可能です。サハリンⅡも液化して船舶で輸送していますが、それでも輸送距離が短い分、東南アジアやオーストラリアからLNGを輸送するよりは安いです。

さらに、かつてはサハリンから北海道まで海底をパイプラインで結び、さらに安価に輸入する構想もありました。しかし、ロシアとの関係が悪化したことで中断しています。日本では、JERA、九州電力、東北電力、東京ガス、東邦ガスなどがサハリンⅡのLNGを輸入しています。今後も安価なLNGを求めて輸入する会社は増えていくと思います。

最後に、LNGの長期貯蔵という面から見てみます。正直、日本はLNGを長期貯蔵する体制は整っていません。石油は国家および民間で250日分は備蓄しています。しかし、LNGは電力会社、ガス会社、石油元売会社などのタンクしかありません。当然これらのタンクは備蓄目的で作られてはいません。LNGを輸入→気化→消費、という流れです。

LNGは極低温で液体の状態になりますから、冷却をしていないと、自然入熱などでも気化していきます。基本は消費するためのLNG基地なのです。そのためLNG基地で確保している量は、おおよそ2週間分といわれています。

総輸入量に占めるロシアの比率が10%であっても、その10%が止まってしまうことの影響は、石油や石炭よりもはるかに大きく、すぐに顕在化されます。また、ロシアからの輸入が止まってしまった分を他から調達しようとすると、LNGにもスポット取引はあります。

しかし、石油よりも流通量が数なく、スポット市場で調達しても、2~3ヶ月かかるといわれています。LNGといってもよいことばかりではありません。

石炭火力の比率を上げることで安定安価な電力供給を

石炭も国家による備蓄は行われておりませんが、それでも30日分の備蓄があります。さらに、石炭はスポット取引も活発に行われており、LNGの輸入がなんらかの理由で減少したときは石炭と石油の備蓄分でバックアップ、その後スポットで買っくることが最もスムーズなリカバリーだと思います。

安価な電力供給には原子力発電は最も効果的なのですが、東電福島第一、第二が廃炉になるなど、既設の原子力発電所を全部運転しても総発電量に占める割合は20%くらいだと思われます。残りの分は、火力発電所で供給することになりますが、LNG燃料に偏りすぎることなく、石炭火力も活用することで安価で安定した電力供給が実現できると思います。

関連記事

-

「脱炭素社会」形成の難問 アポリアとは、複数の理論や議論のうちどれが正しいのかについて合意ができない状態を表わすギリシャ語であるが、英語(aporia)でもフランス語(aporie)でも使われている。ともに「行き詰り」と

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

11月24日にCOP29が閉幕して、2035年までに、先進国は途上国への「気候資金」の提供額を年間3000億ドルまで増加させることを約束した。現在の為替レートで48兆円だ。 「気候資金」の内容は、①途上国が受ける気候災害

-

先日、日本の原子力関連産業が集合する原産会議の年次大会が催され、そのうちの一つのセッションで次のようなスピーチをしてきた。官民の原子力コミュニティの住人が、原子力の必要性の陰に隠れて、福島事故がもたらした原因を真剣に究明せず、対策もおざなりのまま行動パターンがまるで変化せず、では原子力技術に対する信頼回復は望むべくもない、という内容だ。

-

1. IPCC設立の経緯 IPCCのCO2温暖化説の基礎は、Princeton大学の真鍋淑郎が1次元モデル(1967)と3次元モデル(1975)で提唱しましたが、1979年にMITの優れた気象学者R. Newell が理

-

EU農業政策に対する不満 3月20日、ポーランドのシュチェチンで農民デモに遭遇した。主要道路には巨大なトラクターが何百台も整然と停まっており、その列は延々と町の中心広場に繋がっていた。 広場では、農民らは三々五々、集会を

-

4月15-16日、札幌において開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合は共同声明を採択して閉幕した。 欧州諸国はパリ協定、グラスゴー気候合意を経てますます環境原理主義的傾向を強めている。ウクライナ戦争によってエネルギ

-

国連のグレーテス事務局長が、7月28日にもはや地球は温暖化どころか〝地球沸騰化の時代が到来した〟と世界に向けて吠えた。 同じ日、お笑いグループ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔氏がX(ツイッター)上で吠えた。 村本氏の出

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間