政府が見せない中国とインドは脱炭素していない図を公開します

Floriana/iStock

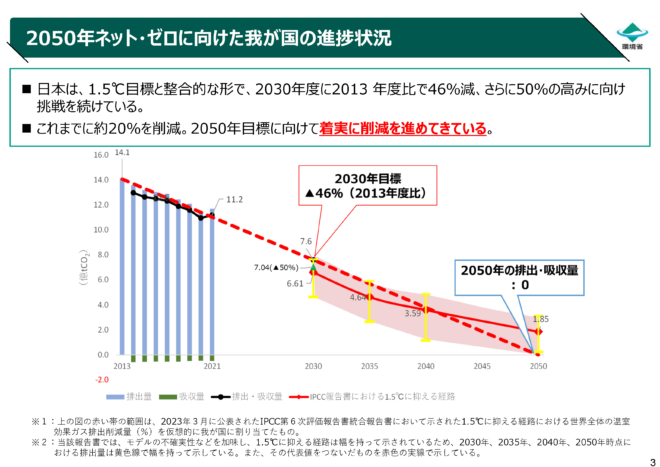

日本は2050年ネット・ゼロに向けて基準年(2013年)から直線的にCO2が減っている。日本政府はこのことを「着実に削減を進めている」と評価しており、環境大臣は直線に乗っていることを「オン・トラック」と発言している(図1)。

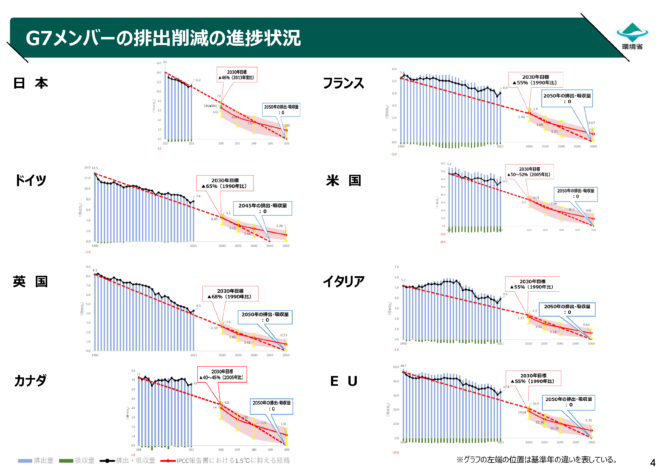

そして政府は、この日本の図を、G7諸国と比較している(図2)。それぞれの国が、個別に設定した基準年から2050年に向けて直線的にCO2を減らした場合(赤い点線)と、実績の排出量(黒い折れ線)が比較してある。

この図を見ると、日本以外のどの国も、「オン・トラック」ではないにせよ、まあまあCO2を減らしてそれなりにネット・ゼロに向かっているように見える。

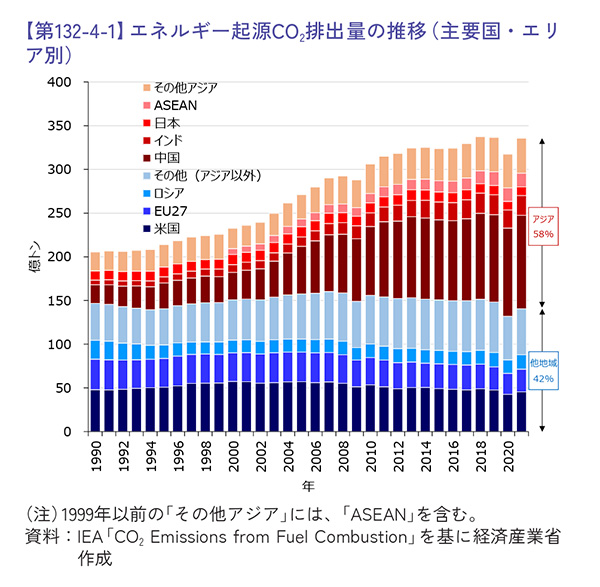

だがこれは世界全体の趨勢などではない。

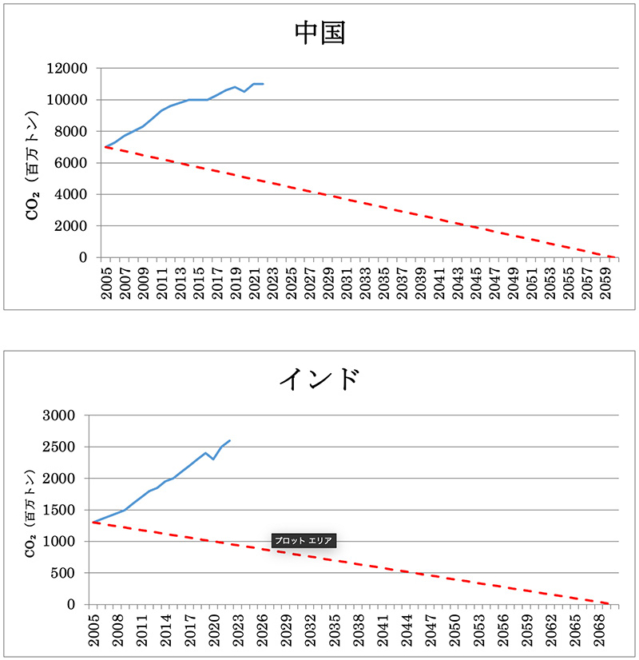

中国、インドについて同様な図を書くと、以下の様になる。図の見方はさきほどと同じである。中国は2060年、インドは2070年までにCO2をゼロにすることになっているが、排出量の実績はこれとはかけはなれている。

図3 中国、インドについての「排出削減の進捗状況」

出典:出典:筆者作成。排出量実績はOurWorldInData

この両国はいずれも、オン・トラックにはほど遠く、排出量は激増をしている。

しかも、これらの国はいずれも大排出国である。

だから、世界全体でみると、脱炭素に向かってなどいないのだ。

冒頭の図1や図2を見せるとき、日本政府はいつも先進国との比較しか見せない。だがこれだと全体像を見誤る。印象操作に騙されてはいけない。世界の動きは「ネット・ゼロ」「オン・トラック」などには程遠いのである。

■

関連記事

-

小泉・細川“原発愉快犯”のせいで東京都知事選は、世間の関心を高めた。マスコミにとって重要だったのはいかに公平に広く情報を提供するかだが、はっきりしたのは脱原発新聞の視野の狭さと思考の浅薄さ。都知事選だというのに脱原発に集中した。こんなマスコミで日本の将来は大丈夫かという不安が見えた。佐伯啓思・京大教授は1月27日付産経新聞朝刊のコラムで「原発問題争点にならず」と題して次のように書いた。

-

ビューポイント 3月15日記事。福島第一原子力発電所の事故以降、原子力発電所の海外事情から、今後の日本の原子力発電について提言しています。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで3回にわたって、筆者は日本の水素政策を散々にこき下ろしてきたが、日本政府はまだ全然懲りていないようだ。 「水素に賭ける日本、エネルギー市場に革命も」と言う驚くべき記事が

-

地球が将来100億人以上の人の住まいとなるならば、私たちが環境を扱う方法は著しく変わらなければならない。少なくとも有権者の一部でも基礎的な科学を知るように教育が適切に改善されない限り、「社会で何が行われるべきか」とか、「どのようにそれをすべきか」などが分からない。これは単に興味が持たれる科学を、メディアを通して広めるということではなく、私たちが自らの財政や家計を審査する際と同様に、正しい数値と自信を持って基礎教育を築く必要がある。

-

先週の木曜日、仕事で11時から15時頃まで外にいました。気温は35℃。熱中症にならないよう日陰を選び水分を補給しながら銀座のビル街で過ごしました。心の中では泣きそうでした。 さて、ここ数日の猛暑を受けて脱炭素やSDGs関

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

「リスクコミュニケーション」という考えが広がっています。これは健康への影響が心配される事柄について、社会で適切に管理していくために、企業や行政、専門家、市民が情報を共有し、相互に意見交換して合意を形成していくことを言います。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告では地球温暖化はCO2等の温室効果(とエアロ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間